Qu'est ce qu'un complément alimentaire ?

Partager la page

Qu'est ce qu'un complément alimentaire ?

Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal.

Selon la définition de « denrée alimentaire » figurant à l’article 2 du règlement (CE) n°178/20021, un complément alimentaire est donc un produit qui s’ingère (voie orale). Un produit destiné à être appliqué sur la peau ou inhalé ne constitue pas un complément alimentaire.

Les compléments alimentaires ne se substituent pas aux aliments courants. Leurs apports nutritionnels s'ajoutent aux apports issus de l'alimentation courante, y compris ceux provenant des aliments enrichis.

Les compléments ne sont pas des médicaments, bien que parfois similaires dans leur présentation. Destinés à la population générale, en bonne santé, ils n’ont pas vocation à remplacer un traitement médical.

Composition

Les compléments alimentaires constituent une source concentrée de nutriments (vitamines et minéraux) ou d'autres substances et plantes, ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seuls ou combinés. Ils peuvent aussi contenir des ingrédients « non actifs » utilisés pour des fonctions technologiques ou d’aromatisation.

Contrairement aux denrées classiques, ils ne sont pas constitués d’une matrice alimentaire, c’est-à-dire d’une structure physique complexe associant notamment des macronutriments (glucides, lipides et protéines).

L’article 4 du décret n°2006-3522 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires (cf. infra) dispose que seuls peuvent être utilisés pour la fabrication des compléments alimentaires :

- les nutriments, c’est-à-dire les vitamines et les minéraux ;

- les substances à but nutritionnel ou physiologique, c’est-à-dire les substances chimiquement définies à l’exception des vitamines et minéraux et des substances possédant des propriétés exclusivement pharmacologiques ;

- les plantes et les préparations de plantes, incluant tous les végétaux au sens large (champignons, algues, microalgues…), à l’exclusion de celles possédant des propriétés pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique

- les autres ingrédients dont l’utilisation en alimentation humaine est traditionnelle ou reconnue comme telle au sens du règlement (UE) n°2015/22833 relatif aux nouveaux aliments, ou autorisés conformément à ce règlement ;

- les additifs, les arômes et les auxiliaires technologiques dont l’emploi est autorisé en alimentation humaine.

Mode de présentation

Les compléments alimentaires sont vendus sous la forme de doses, ce qui implique de définir une unité de prise. Cette unité de prise doit être mesurable et de faible quantité, comparativement aux quantités d’aliments consommées habituellement.

Ils peuvent être commercialisés sous forme de gélules, pastilles, comprimés, pilules et autres formes similaires, ainsi que des sachets de poudre, des ampoules de liquide, des flacons munis d'un compte-gouttes et d’autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre.

Les formes de présentation ne doivent pas induire en erreur le consommateur sur la nature et les qualités du produit. En particulier, les compléments alimentaires ne doivent pas être confondus avec d’autres denrées alimentaires (boissons, etc ..), ni avec des médicaments.

Attention :

Compte tenu de leurs caractéristiques, les compléments alimentaires ne sont pas des produits anodins. Ils peuvent présenter des risques pour la santé en cas de mésusage. Il convient donc de bien respecter les conseils d’utilisation (notamment les doses journalières, les personnes concernées). Il est également conseillé de porter la plus grande attention aux cumuls de consommation (par exemple, lorsque plusieurs compléments alimentaires sont consommés de manière concomitante) et aux interactions potentielles avec d’autres produits, tels les médicaments.

L’avis d’un professionnel de santé est fortement recommandé pour :

- les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et adolescents (certains compléments alimentaires ne sont d’ailleurs pas destinés à ces catégories de personnes) ;

- les personnes sous traitement médical.

La réglementation applicable aux compléments alimentaires

Étant des denrées alimentaires comme indiqué plus haut les compléments alimentaires sont soumis à l’ensemble des dispositions générales du droit alimentaire en matière de sécurité sanitaire et d’information des consommateurs.

Réglementation européenne

La sécurité sanitaire des aliments fait l’objet d’un corpus législatif très fourni au niveau européen.

Les obligations générales du droit alimentaire, définies notamment par le règlement (CE) n°178/2002, s’imposent aux entreprises du secteur des compléments alimentaires : sécurité (prévention et suivi des produits), conformité (auto-contrôles), traçabilité, etc. En particulier, il incombe aux opérateurs de veiller à ce que les compléments alimentaires mis sur le marché répondent aux prescriptions du droit alimentaire qui leur sont applicables. Seuls les ingrédients listés à l’article 4 du décret n°2006-352 précité (dont nutriments, substances et plantes) peuvent entrer dans la composition des compléments alimentaires.

Les compléments alimentaires sont soumis aux règlementations transversales applicables à toutes les denrées alimentaires, sauf mention contraire. Il s’agit notamment des textes qui encadrent :

- l’hygiène des denrées alimentaires. Les entreprises intervenant dans la fabrication de compléments alimentaires, quelles que soient leurs activités, sont soumises aux dispositions générales du « paquet hygiène4 » et à tous les textes qui le complètent (https://agriculture.gouv.fr/la-reglementation-sur-lhygiene-des-aliments) ;

- les teneurs maximales pour certains contaminants chimiques5 (https://agriculture.gouv.fr/securite-sanitaire-contaminants-physico-chimiques-des-aliments) ;

- l’utilisation d’ingrédients à des fins nutritionnelles ou physiologiques6 ;

- l’usage des additifs et arômes7 ;

- l’utilisation de « nouveaux aliments » (c’est-à-dire ne disposant pas d’un historique de consommation en Europe antérieur à mai 1997).

La directive n° 2002/46/CE8 prévoit des règles spécifiques pour le secteur des compléments alimentaires. Toutefois, il s’agit d’un texte d’harmonisation partielle :

- la directive ne vise explicitement, comme ingrédients pouvant être incorporés dans les compléments alimentaires, qu’une liste de vitamines et minéraux sans définir de teneur maximale et ce alors que d’autres substances peuvent être utilisées dans la fabrication des compléments ;

- la directive renvoie de nombreuses dispositions aux législations nationales. Ainsi, les États membres peuvent restreindre la commercialisation de certains compléments alimentaires et prévoir une procédure déclarative pour la mise sur le marché.

Réglementation nationale

Le décret n°2006-352 transpose en droit national les dispositions de la directive n° 2002/46/CE et prévoit des dispositions nationales complémentaires dans les champs de subsidiarités prévus par le droit européen. Il s’agit en particulier :

- d’encadrer l’utilisation des autres substances pouvant être incorporées dans les compléments alimentaires (articles 6 et 7) ;

- de prévoir un dispositif de déclaration et, dans certains cas, de demande d’autorisation de commercialisation (articles 15 à 18 du décret).

Le décret n°2066-352 est ainsi complété par trois arrêtés9 visant respectivement les nutriments, les plantes et les substances à but nutritionnel ou physiologique autorisés dans les compléments alimentaires mis sur le marché français. Le principe de ces arrêtés est d’établir des listes positives de substances autorisées, interdisant de fait l’utilisation de toute substance non mentionnée. Ils peuvent également encadrer l’emploi de certaines substances pour des raisons sanitaires : fixation de seuils établis sur avis de l’Anses (par exemple, doses journalières maximales ou critères de pureté) ou apposition de messages d’avertissements devant figurer sur les étiquetages. Le statut actualisé au fil de l’eau, et en temps réel, des ingrédients (nutriments, plantes, substances à but nutritionnel ou physiologique) pouvant être incorporés dans les compléments alimentaires est consultable via le moteur de recherche : https://compl-alim.beta.gouv.fr/entreprises.

L'étiquetage des compléments alimentaires

Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires : leur étiquetage doit donc répondre aux dispositions générales applicables aux denrées, notamment le règlement (UE) n°1169/201110 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. En particulier, la présentation des compléments alimentaires et la publicité qui en est faite ne doit pas attribuer à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.

Les allégations nutritionnelles et de santé mises en œuvre sur les compléments alimentaires ou dans les communications à caractère commercial doivent être conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1924/200611.Des informations détaillées sur ce règlement et les allégations nutritionnelles et de santé susceptibles de figurer sur l’étiquetage des compléments alimentaires sont disponibles sur le site de la DGCCRF qui est l’autorité compétente pour le contrôle de la loyauté des denrées alimentaires : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques-et-les-faq/allegations-nutritionnelles-et-de-sante-ne-vous-faites-pas.

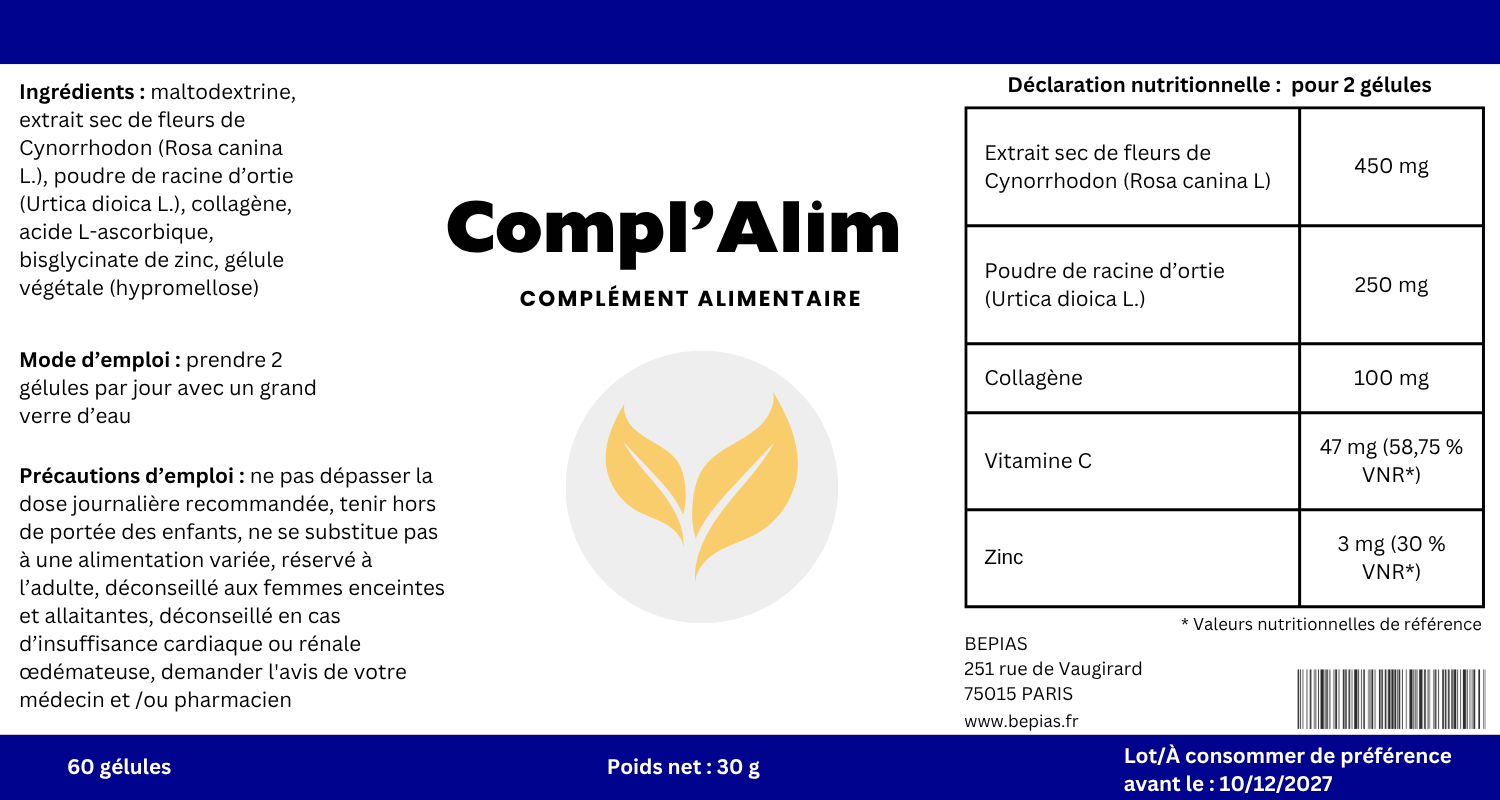

L’étiquetage doit systématiquement comporter (articles 9, 10 et 12 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006) :

- la mention « complément alimentaire » (cf. dénomination de vente) ;

- le nom des catégories de nutriments ou substances ou plantes ou autres ingrédients autorisés caractérisant le produit ;

- la dose journalière recommandée ;

- un avertissement indiquant qu'il est déconseillé de dépasser cette dose ;

- une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié ;

- un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants ;

- une déclaration nutritionnelle selon les modalités prévues à l’article 12 dudit décret.

Exemple d’étiquetage :

En complément de ces mentions, en fonction des ingrédients incorporés, d’autres messages d’avertissements doivent être apposés sur l’étiquette des compléments alimentaires.

Par ailleurs, ces messages ne doivent pas donner lieu à confusion pour le consommateur entre des compléments alimentaires et des médicaments, en laissant croire que le produit possèderait des propriétés curatives ou préventives.

La déclaration de mise sur le marché des compléments alimentaires

Pour pouvoir être commercialisé en France, un complément alimentaire doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration, voire d’une demande d’autorisation, auprès de la DGAL, conformément au décret n°2006-352. L’ensemble des articles cités dans ce paragraphe relèvent de ce décret. Cette déclaration est effectuée au moyen du téléservice dédié : Compl’alim.

Procédures de déclaration

Plusieurs procédures distinctes sont prévues selon les ingrédients présents dans les compléments alimentaires. Compl’Alim oriente automatiquement vers la procédure applicable en fonction de la composition déclarée par le professionnel.

- Procédure Article 15 (procédure de déclaration) :

Le produit répond aux prescriptions nationales. L’opérateur déclarant un produit au titre de l’article 15 peut choisir de le mettre sur le marché de façon concomitante à la déclaration, sans nécessairement attendre la finalisation de la procédure via la réception d’une « attestation de déclaration » : ce document ne constitue pas une garantie de conformité aux dispositions en vigueur, ni une autorisation de mise sur le marché. - Procédure Article 16 (procédure d’autorisation préalable à la mise sur le marché, application du principe de reconnaissance mutuelle) :

Un des ingrédients (relevant de la catégorie des substances ou des plantes) entrant dans la composition ne répond pas aux prescriptions nationales mais est légalement commercialisé ou fabriqué dans un autre État membre de l’Union européenne (par exemple la Belgique ou l’Italie) ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (cf. application du principe de reconnaissance mutuelle). L’opérateur déclarant un produit au titre de l’article 16 ne peut pas mettre son produit sur le marché de suite et doit attendre la finalisation de la procédure via la réception d’une attestation de déclaration délivrée par la DGAL. - Procédure Article 17 ou 18 (procédure d’autorisation préalable à la mise sur le marché)

Le produit contient des ingrédients admis en France mais les prescriptions applicables à ces ingrédients ne sont pas respectées : par exemple, dépassement de la dose journalière maximale admise pour les plantes et substances à but nutritionnel ou physiologique (procédure article 17) ou dépassement de la dose journalière maximale admise pour les vitamines et minéraux (procédure article 18). Ces procédures nécessitent une expertise de l’Anses et prennent en moyenne 5 mois.

Contenu de la déclaration

Toute déclaration doit comporter une copie lisible de l’étiquetage du produit ainsi que des informations permettant de juger de la recevabilité du produit au regard des exigences des articles 15 à 18. Ainsi la composition du complément alimentaire déclaré est une information essentielle.

Les dossiers de déclaration déposés au titre de l’article 15 peuvent faire l’objet d’un examen de l’administration, sur la base d’une analyse de risque et d’un ciblage. Les dossiers de demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché déposés au titre des articles 16 à 18 font l’objet d’un examen systématique de l’administration.

En outre, les déclarations fondées sur l’article 16 doivent comporter une preuve permettant d’apprécier que le complément alimentaire est en effet bien légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Pour les dossiers de déclaration déposés au titre des articles 17 et 18, il peut être nécessaire de fournir des éléments démontrant l’innocuité des ingrédients tels qu’ils sont mis en œuvre dans les compléments alimentaires (cf. par exemple, en lien avec la nouvelle dose journalière maximale).

Enfin, le fabricant doit s’engager à mettre sur le marché un produit conforme à sa déclaration et respectant l’ensemble des réglementations qui s’appliquent aux compléments alimentaires.

Liste des compléments alimentaires déclarés par Téléicare, puis par Compl’Alim

La liste des compléments alimentaires télédéclarés (sous Téléicare ou Compl’Alim) est disponible en open data : https://www.data.gouv.fr/datasets/declarations-de-complements-alimentaires/.

Il est rappelé que les produits déclarés au titre de l’article 15 qui figurent sur cette liste ne font pas l’objet d’un examen systématique : l’administration ne se porte pas garante de la conformité de ces produits à la réglementation ; il appartient aux opérateurs de veiller à ce que les compléments alimentaires qu’ils mettent sur le marché répondent aux prescriptions du droit alimentaire qui leur sont applicables (hygiène, contaminants, ingrédients autorisés, etc.).

En moyenne, plus de 1600 déclarations sont reçues chaque mois.

La nutrivigilance

Les effets indésirables susceptibles d’être liés à la consommation d’un complément alimentaire peuvent faire l’objet d’un signalement par les professionnels de santé ou les consommateurs. Ces signalements sont envoyés à l’Anses qui évalue notamment l’imputabilité des effets constatés. Davantage d’informations sur la nutrivigilance sont disponibles sur le site de l’Anses.

Liens utiles

Accès à la législation

Administrations

Agences d’évaluation

- Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

- Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

Références des textes réglementaires mentionnés :

1 - Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité

2 - Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires

3 - Règlement (UE) n°2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments.

4 - Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale

5 - Règlement (UE) 2023/915 de la commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

6 - Règlement (CE) n° 1925/2006 sur l’adjonction de certaines substances aux denrées alimentaires (uniquement le chapitre III)

7 - Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires

8 - Directive n° 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires

9 - Arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires. Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi. Arrêté du 26 septembre 2016 établissant la liste des substances à but nutritionnel ou physiologique autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi

10 - Règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

11 - Règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires