Les actions du Département de la santé des forêts

Partager la page

Le suivi spécifique des organismes causant la majorité des dégâts sanitaires en forêt

En forêt française métropolitaine, peu de ravageurs sont responsables de la plupart des dommages sanitaires observés.

Des suivis spécifiquement adaptés aux caractéristiques biologiques, spatiales et temporelles de ces causes de dommages permettent de préciser et d’optimiser les observations.

Exemple : la processionnaire du pin, les défoliateurs des feuillus, Chalara fraxinea…

La veille sylvosanitaire

Les correspondants-observateurs signalent tous les problèmes sylvosanitaires qui ne font pas l'objet de suivis spécifiques à l'aide d'une fiche qui prend en compte la gravité des impacts.

Il faut entendre par « problème sylvosanitaire » tout dégât, symptôme alarmant ou indice de présence d'une anomalie, identifié ou non, et laissant présager des dommages à venir. Chaque année, 300 problèmes différents sont relevés dans la forêt française de métropole. 1 700 observations sont faites sur les chênes et 1 800 sur les pins. Environ 1 000 échantillons sont envoyés en laboratoire pour préciser les diagnostics.

Exemple : les pourridiés racinaires (fomes, armillaire…), les sécheresses, les pucerons, les cochenilles…

La surveillance des organismes réglementés et émergents

Des prospections dirigées sont nécessaires lorsqu'il s'agit de détecter la présence d'organismes émergents ou envahissants (notamment les organismes réglementés qui peuvent avoir un plan de surveillance national) ou de préciser l’absence d’un tel organisme.

Avec les changements globaux et le commerce international, les introductions d’organismes se multiplient (par le passé : le dendroctone du pin, la graphiose de l’orme, l’encre et le chancre du châtaignier, la cochenille du pin… et plus récemment : le cynips du châtaignier, la pyrale du buis, la chalarose du frêne, la cécidomyie du douglas…). Certains organismes font même aujourd’hui partie du paysage sylvo-sanitaire comme l’oïdium. Ces organismes et les maladies émergentes font l’objet d’observations et de suivis adaptés.

La santé globale de la forêt

Le réseau systématique de suivi des dommages forestiers (RSSDF ou réseau systématique), est un réseau européen de placettes permanentes, installées tous les 16 km en peuplement forestier, sur lesquelles sont observés et évalués une vingtaine d'arbres par placette chaque année, à la même période estivale. En France, le réseau correspond à environ 550 placettes et 12 000 arbres identifiés sur lesquels différentes données sont recueillies: la mortalité d'arbres, le déficit foliaire par rapport à un arbre de référence, la mortalité de branches, les manques (de ramifications pour les feuillus et d'aiguilles pour les résineux), DEPERIS et les bio-agresseurs ayant entrainé des dommages significatifs. Ce réseau statistique permet des mesures sanitaires sur arbres malades comme sur arbres sains, depuis 1989. Suivi sur le long terme, il rend compte des grandes invasions qui changent le paysage sylvo-sanitaire, comme la chalarose du frêne, mais également de l'évolution globale de l'état de santé de la forêt.

La méthode DEPERIS

Comment quantifier et mesurer l’état de santé d’une forêt et son évolution ?

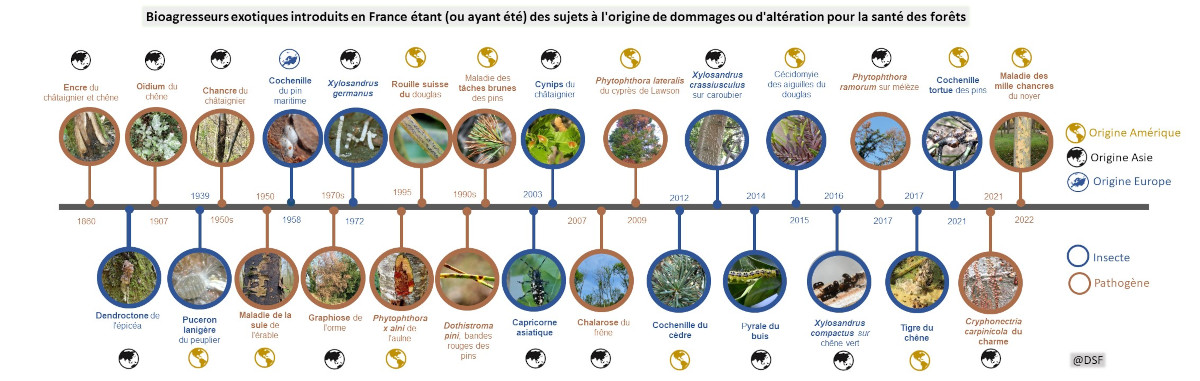

Frise chronologique des bioagresseurs exotiques en forêt

L’image représente une frise chronologique intitulée "Bioagresseurs exotiques introduits en France étant (ou ayant été) des sujets à l'origine de dommages ou d'altération pour la santé des forêts"

Cette frise permet de visualiser l’évolution dans le temps de l’introduction d’espèces exotiques envahissantes en France, en soulignant leur origine géographique, leur type (insecte ou pathogène), ainsi que l’arbre hôte ou touché. Elle met en évidence une accélération des introductions depuis les années 2000, surtout en provenance d’Asie et d’Amérique.

Détail chronologique (liste par année d'introduction) :

Avant 1950 :

1860 : Encre du châtaignier et chêne (Pathogène, Asie)

1907 : Oïdium du chêne (Pathogène, Europe)

1939 : Chancre du châtaignier (Pathogène, Asie)

1950 : Cochenille du pin maritime (Insecte, Europe)

Années 1950–1990s :

1950s : Maladie de la suie de l’érable (Pathogène, Amérique)

1970s : Xylosandrus germanus (Insecte, Asie)

1972 : Graphiose de l’orme (Pathogène, Europe)

1995 : Rouille suisse du douglas (Pathogène, Europe)

1990s : Maladie des taches brunes des pins / Dothistroma pini (Pathogène, Amérique)

Années 2000 :

2003 : Cynips du châtaignier (Insecte, Asie)

2007 : Capricorne asiatique (Insecte, Asie)

2009 : Chalara fraxinea, ou Chalarose du frêne (Pathogène, Europe)

Années 2010 :

2012 : Phytophthora lateralis du cyprès de Lawson (Pathogène, Amérique)

2013 : Cochenille du cèdre (Insecte, Amérique)

2014 : Xylosandrus crassiusculus sur caroubier (Insecte, Asie)

2015 :

Cécidomyie des aiguilles du douglas (Insecte, Europe)

Pyrale du buis (Insecte, Asie)

2016 : Xylosandrus compactus sur chêne vert (Insecte, Asie)

2017 :

Phytophthora ramorum sur mélèze (Pathogène, Amérique)

Cochenille tortue des pins (Insecte, Asie)

Années 2020 :

2021 :

Cryphonectria carpini du charme (Pathogène, Asie)

Tigre du chêne (Insecte, Asie)

2022 : Maladie des mille chancres du noyer (Pathogène, Amérique)

Voir aussi

La santé des forêts

23 avril 2025Production & filières

Le Département de la santé des forêts : rôle et missions

19 mai 2025Production & filières