L’alimentation animale, facteur d’amélioration des performances zootechniques en élevage

Partager la page

Les notes d’Analyse présentent en quatre pages l’essentiel des réflexions sur un sujet d’actualité relevant des champs d’intervention du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Selon les numéros, elles privilégient une approche prospective, stratégique ou évaluative.

À télécharger

Depuis les années 1950, l’alimentation animale a permis d’améliorer les performances des élevages, en particulier sur le plan zootechnique. De nouvelles connaissances et techniques laissent espérer qu’elles augmenteront encore à l’avenir. L’élevage de précision promet d’adapter la ration à chaque animal et la modification du microbiote influencera les processus de digestion et de conversion des aliments. Un recours accru aux additifs d’origine biologique (probiotiques) ou chimique favorisera aussi les gains de performance.

Introduction

« Notre alimentation est notre première médecine » : cet aphorisme attribué à Hippocrate s’applique à la santé humaine comme à la santé animale. La maîtrise de l’alimentation, qui est la consommation de nourriture, et plus encore de la nutrition, c’est-à-dire la manière dont l’organisme utilise la nourriture pour couvrir ses besoins, permet le maintien en bonne santé des animaux et améliore les performances zootechniques1 des élevages. Pour cela, le rationnement doit être optimal. On peut le définir comme le choix des aliments (quantité et qualité) à distribuer à un animal pour lui permettre d’assurer au mieux la couverture de ses besoins d’entretien et de production. La ration peut être complétée par des additifs ajoutés aux aliments ou à l’eau. Cette note fait le point sur les avancées et tendances récentes de l’alimentation animale en tant que facteur d’amélioration des performances zootechniques des élevages (les coûts et les performances économiques relèveraient d’une étude spécifique et ne sont donc volontairement pas abordés ici, de même que le cadre réglementaire). Elle identifie aussi des écueils et envisage plusieurs pistes de développement futur. Elle porte sur les filières animales les plus intégrées (volailles, porcs) et les élevages de ruminants dans les « pays développés » dont la France. Au-delà des gains de performance, l’optimisation de la ration permet de diminuer la dépendance du pays à l’importation d’intrants (soja, etc.), de diminuer l’empreinte environnementale des élevages, ou de les adapter au changement climatique.

La première partie décrit la manière dont le rationnement peut être individualisé et optimisé, en intervenant sur l’animal et sur l’aliment. La seconde montre comment l’utilisation d’additifs et d’autres substances ajoutées permet d’aller au-delà des résultats apportés par la seule optimisation de la ration.

Optimiser la ration pour améliorer les performances de l’élevage

Le rationnement, c’est-à-dire la formulation de la ration alimentaire adéquate, permet de maintenir les animaux en bonne santé et d’améliorer les performances zootechniques de l’élevage, à condition qu’il soit bien équilibré et adapté à l’animal et à la production visée. Une meilleure application des connaissances sur les processus digestifs, le choix d’aliments adaptés et l’individualisation de la ration sont autant de leviers pouvant y contribuer.

Des recherches récentes sur les processus digestifs des animaux

Il est important de connaître les relations entre les intrants consommés par l’animal et les résultats produits (lait, viande, œufs, laine, etc.). Une bonne compréhension des mécanismes par lesquels l’organisme utilise ces intrants permet de les optimiser, à plusieurs niveaux.

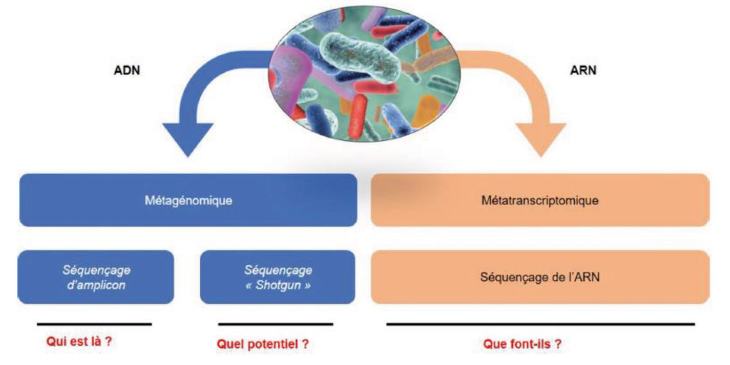

À l’échelle macroscopique, l’application croissante du « principe 3R », tenant compte des revendications sur la protection des animaux de laboratoires, a fait émerger de nouvelles méthodes d’étude des processus digestifs. Ce principe se fonde sur la réduction du nombre d’animaux en expérimentation, leur remplacement par des modèles numériques ou un travail sur tissus ou cellules, et le raffinement des conditions expérimentales afin de réduire, supprimer ou soulager toute douleur ou détresse2. Ainsi, les modèles de digestion in vitro se sont développés, permettant d’estimer le devenir d’un nutriment au niveau d’un organe entier (ex. tractus digestif artificiel) ou d’une portion donnée (ex. rumen artificiel). Une équipe internationale a récemment mis au point une méthode standardisée et réplicable pour évaluer la digestibilité de différents aliments avec un fermenteur ruminal3. Sur le plan environnemental, l’émission du méthane entérique peut être suivie par des capteurs associés aux distributeurs d’aliments4, permettant de réaliser des études comparatives ou des simulations par des modèles numériques. Une étude récente a ainsi montré que la digestion des aliments chez les ruminants était à l’origine de 59 % des émissions de méthane5. À l’échelle microscopique, la multiplication des travaux sur les microbiotes6 animaux et sur leurs interactions avec la paroi digestive (en particulier la paroi intestinale), a révolutionné la compréhension de la microdigestion des nutriments. Ces recherches, d’abord effectuées en physiologie humaine par des équipes pluridisciplinaires associant biologistes et spécialistes des métadonnées (ex. Métagénopolis INRAE)7, ont ensuite été appliquées aux microbiotes animaux. L’essor des techniques omiques8 a permis de découvrir des micro-organismes que les méthodes classiques, utilisées depuis le début du XXe siècle pour étudier la flore ruminale, n’avaient pas détectés, comme par exemple les bactéries anaérobies strictes (figure 1). Ces techniques ont aussi permis de mieux comprendre les fonctions de « l’organe » formé par le microbiote contenu dans le tractus digestif. Ces travaux nécessitent des fonds importants et une collaboration entre recherche fondamentale et clinique. En France, le consortium de recherche French Gut associe par exemple ressources humaines et financières publiques et privées pour cartographier le microbiote, humain pour l’instant, avec une approche réplicable chez l’animal.

Figure 1. Méthodes d’analyse du microbiote ruminal

Une figure présente les différentes méthodes d’analyse du microbiote ruminal.

Source : Zened A. et al., 2020, INRAE Productions animales

Légende : l’étude des portions d’acides nucléiques trouvées dans le rumen (étude du microbiome), via les méthodes omiques, permet d’identifier des traces de la présence des micro-organismes correspondants (microbiote) et d’en faire une analyse qualitative et quantitative.

Ces études novatrices sur le microbiote digestif suscitent des espoirs thérapeutiques et d’amélioration des performances zootechniques. Il est, entre autres, possible d’augmenter la richesse en acides gras du lait et de baisser les émissions de méthane en travaillant sur la teneur en matière grasse des aliments, qui influence l’activité des bactéries ruminales impliquées dans la lipolyse (par ex. via des approches moléculaires)9. De même, la santé digestive dépend des proportions relatives des différents micro-organismes et il est donc possible, en ajoutant certaines bactéries, de maintenir cet équilibre entre espèces, voire de le rétablir. À l’inverse, une modification pathologique de ces proportions (dysbiose) influence l’état général de l’animal et ses performances, et aboutit à une malassimilation10. Ces découvertes permettent aussi de modifier l’alimentation en tenant compte des variations physiologiques liées au sexe, à l’âge et à l’état de l’animal (ex. gestation, lactation). Il est également possible d’associer un profil microbiotique à un niveau de performances donné. En ajoutant ou en retirant un micro-organisme, il sera donc peut-être possible dans un avenir proche de modifier le microbiote d’un animal peu performant pour le faire ressembler à celui d’un plus performant. Le bilan environnemental global d’un élevage pourrait aussi être amélioré par le retrait d’une bactérie méthanogène.

Quand une nouvelle souche de micro-organisme ayant un effet positif sur la santé (i.e. probiotique) est découverte, elle est brevetée, ce qui soulève au moins deux questions. Premièrement, puisque l’on brevète un organisme faisant partie du corps d’un être vivant, est-il éthique et licite de transformer cet organisme en produit marchand ? En second lieu, les espoirs économiques fondés sur ces souches aiguisent la compétition internationale entre les laboratoires privés. Or, elles sont peu nombreuses et leur appropriation par un nombre limité de grandes sociétés (CHR Hansen au Danemark, Lallemand au Canada, etc.) risque d’augmenter la dépendance des filières et des États à ces dernières. Cette brevétisation du vivant pourrait conférer un avantage substantiel à une ou plusieurs entreprises, voire leur donner le pouvoir de refuser de vendre un brevet à un concurrent ou à un État, limitant ainsi sa capacité à produire à un coût compétitif.

Vers un taux de conversion optimal de la ration

L’amélioration des performances passe aussi par une optimisation de l’efficience alimentaire et du taux de conversion de la ration (quantité de produit obtenue par unité de ration). L’augmenter revient à améliorer la productivité d’un élevage, ce qui peut se faire en intervenant sur la ration et/ou sur l’animal.

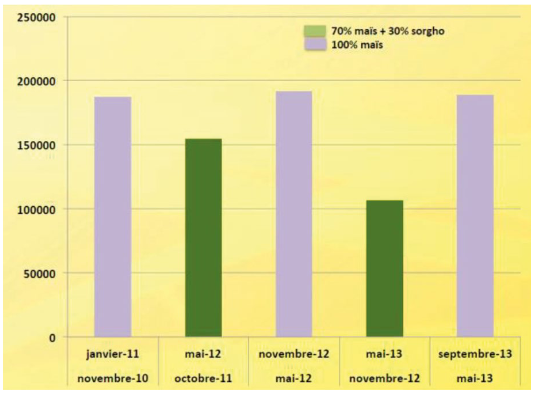

Une première solution consiste à augmenter la digestibilité de la ration en utilisant de nouveaux aliments plus facilement assimilables ou en recourant à une prédigestion. Des matières premières fermentées sont de plus en plus utilisées en alimentation animale11. De nouvelles sources alimentaires peuvent aussi être intégrées à la ration, comme les algues et les insectes. Le choix des aliments contenus dans la ration peut aussi permettre de s’adapter au changement climatique en utilisant des végétaux sélectionnés (moindre utilisation d’eau, meilleure résistance aux températures élevées) ou cultivés localement (atténuation des risques d’approvisionnement). Par exemple, le sorgho, employable sous forme d’ensilage en complément du maïs, résiste aux fortes chaleurs et aux périodes sèches, et a moins besoin d’eau (39,2 kg de matière sèche de sorgho sont produits par hectare et par millimètre d’eau contre 27,4 pour le maïs)12. Sa faible teneur en amidon le rend aussi plus digestible et diminue la fréquence des problèmes sanitaires (figure 2).

Figure 2. Influence de l’ajout de sorgho à la ration sur le taux de cellules dans le lait

Un diagramme décrit l’influence de l’ajout de sorgho à la ration sur le taux de cellules dans le lait.

Source : Blot F., Tourneux J., 2020

Lecture : le remplacement d’une partie du maïs par du sorgho dans l’ensilage diminue les taux cellulaires dans le lait, indicateurs de mammite.

L’élevage de précision permet d’aller plus loin quant à l’individualisation de la ration, y compris pour les filières les plus intégrées où l’élevage s’effectue par lot et non par animal (porc, volailles). Les outils connectés, la robotique et l’intelligence artificielle permettent de distribuer une ration appropriée à chaque animal et de vérifier les résultats du rationnement par des mesures automatiques de poids et de conformation (mesure du gras chez les porcs par échographie, etc.). Ainsi, un système d’alimentation de précision, employant la modélisation et le machine learning, testé sur plus de 400 truies en lactation au Canada, a permis de réduire le coût alimentaire de 12 % et l’excrétion d’azote et de phosphore de 28 % et 42 % respectivement, sans altérer significativement les performances14. La généralisation de ce type de technologie à l’ensemble des productions animales nécessiterait encore de nombreuses études, dans divers domaines : zootechnie, bien-être animal, nutrition, informatique, analyse de données, etc. Le transfert de ces innovations vers les entreprises agricoles requiert une phase de pré-industrialisation, et les start up pouvant les commercialiser nécessitent des financements conséquents, y compris de la part de l’État. Les éleveurs doivent aussi investir et s’endetter, afin de s’équiper en outils numériques à la rentabilité parfois incertaine. Néanmoins, cet élevage de précision apporte du bien-être au travail et accroit la performance, augmentant l’attrait de l’emploi agricole notamment chez les jeunes générations.

Ajouts d’additifs et d’autres produits à la ration

Les bienfaits de l’adaptation qualitative et quantitative des rations peuvent être renforcés par des additifs et autres classes de produits, régis par une réglementation précise. Si l’utilisation de certains actifs n’est pas récente, les découvertes sur le microbiote ont permis de développer des produits ayant une action directe mieux ciblée.

Divers types d’additifs avec une procédure très encadrée de mise sur le marché

Les additifs sont définis par le règlement (CE) n° 1831/2003, qui régit leur utilisation, comme « des substances, micro-organismes ou préparations, autres que les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l’eau pour remplir notamment une ou plusieurs fonctions ». La réglementation est stricte et vise entre autres à assurer la sécurité de l’animal, de l’éleveur et du consommateur des produits d’origine animale. La mise sur le marché nécessite une autorisation, valable dix ans, sur la base d’un dossier fourni par le fabricant.

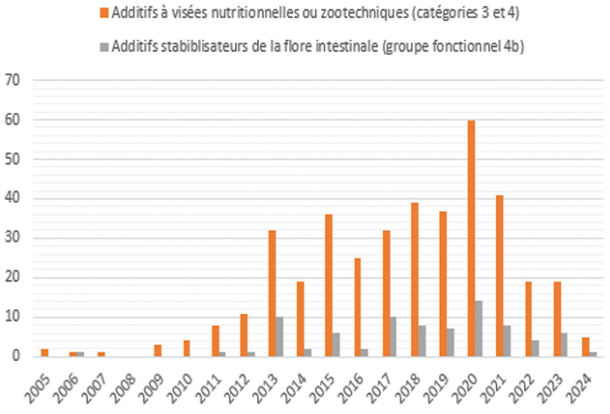

Les produits autorisés sont inscrits sur un registre consultable15. Du début des années 2010 à 2020, un grand nombre d’autorisations a été délivré (figure 3). Aujourd’hui, plus de 1 500 additifs sont autorisés en alimentation animale, avec des usages d’ordres technologique (conservation), sensoriel (colorant, arôme), nutritionnel, zootechnique (effet sur la croissance), etc. Ces additifs font l’objet d’une concurrence entre États. En effet, leur utilisation peut donner un avantage en matière de compétitivité à l’export.

Figure 3. Nombre d’additifs autorisés en alimentation animale, par année d’entrée dans le registre européen

Le graphique présente le nombre d’additifs autorisés en alimentation animale, par année d’entrée dans le registre européen.

Source : auteur, d’après le registre européen des additifs

Certains additifs sont simples et utilisés depuis longtemps, comme les oligo-éléments et les vitamines. Faciles à fabriquer et à conserver, ils sont produits par l’industrie chimique. D’autres, comme les acides organiques et les enzymes, améliorent la digestibilité de la ration en déclenchant une phase similaire à une prédigestion. Des antiparasitaires (coccidio statiques, histomonostatiques, etc.) et des peptides antimicrobiens, ajoutés à l’aliment, sont employés chez le lapin et les volailles. Des extraits de plantes, longtemps utilisés de façon empirique, sont aujourd’hui l’objet de recherches en tant qu’alternatives aux antibiotiques16.

La création de souches de micro-organismes génétiquement modifiés, pouvant sécréter des produits spécifiques suite à l’insertion dans leur génome des gènes codants adéquats, est aussi en forte croissance. Des lignes directrices spécifiques ont été élaborées par l’Efsa pour aider les industriels à constituer leur dossier de demande d’autorisation par la Commission européenne, prise sur avis de l’Efsa17. Celles-ci précisent que l’évaluation du dossier doit confirmer l’intérêt d’une telle modification génétique, et vérifier qu’elle n’entraine ni une résistance aux antimicrobiens ni une toxicité supplémentaire. Depuis 2017, plusieurs guides ont été élaborés, séparant bien les produits d’origine chimique de ceux issus de l’ingénierie microbiologique.

D’autres additifs, plus complexes mais d’importance croissante, ont été mis en lumière par des travaux récents sur le microbiote. Le fait qu’ils soient vivants rend leur réglementation et leur utilisations plus difficiles.

La triple action des additifs agissant sur le microbiote

Les additifs agissant sur le microbiote sont majoritairement des prébiotiques, probiotiques, postbiotiques et symbiotiques (figure 4). Beaucoup d’additifs autres que ceux-ci ont cependant également une action directe ou indirecte sur les populations microbiennes du microbiote.

Figure 4. Quelques catégories d’additifs agissant sur le microbiote

| Probiotique | Micro-organisme vivant qui, quand il est administré en quantité adéquate, procure un bénéfice pour la santé de l’hôte. |

|---|---|

| Prébiotique | Substance qui, utilisée sélectivement par les micro-organismes d’un hôte, procure un bénéfice pour la santé de celui-ci. |

| Symbiotique | Mélange comprenant des micro-organismes vivants et des substances utilisées sélectivement par les micro-organismes de l’hôte, conférant un bénéfice pour la santé de celui-ci. |

| Postbiotique |

Préparation de micro-organismes inanimés et/ou de leurs composants, conférant un bénéfice en matière de santé pour l’hôte. |

Source : d’après Salminen S. et al., 2021, « The International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of postbiotics », Nature Review Gastroenterology and Hepatology, 18, pp. 649-667.

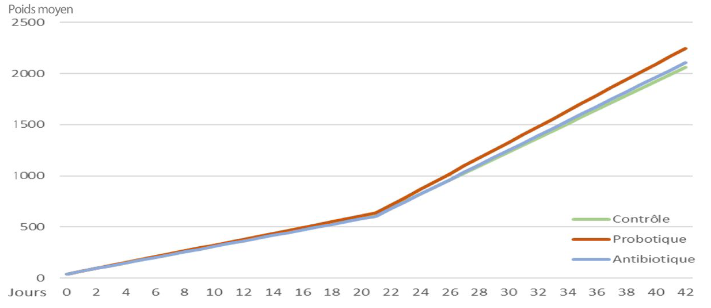

Les probiotiques ont été découverts par le pastorien Elie Metchnikoff en 1904. L’engouement récent pour le microbiote explique leur développement actuel. Leur intérêt réside dans la multiplicité de leurs effets : ils favorisent la microdigestion, augmentent le taux de conversion de la ration et peuvent remplacer les antibiotiques en tant que promoteurs de croissance18. Ils améliorent donc les performances zootechniques. Par exemple, selon une étude américaine, chez le poulet de chair, 17 probiotiques couramment utilisés stimulent le système immunitaire, réduisent les inflammations intestinales, préviennent la colonisation de l’intestin par des pathogènes, diminuent l’excrétion d’ammoniaque et d’urée, et augmentent la croissance19. Une autre étude montre, chez le poulet de chair, un gain moyen quotidien sur 42 jours supérieur en cas d’utilisation d’un mélange de probiotiques à la ration20 (figure 5). En 2023, le marché de ces produits représente 111,73 millions de dollars, et sa croissance est estimée à 6,4 % pour la période 2024-2032, à l’échelle mondiale21.

Figure 5. Effet d’un ensemble de probiotiques sur le gain moyen quotidien (en gramme) lors de la croissance de poulets de chair à 42 jours

Un graphique montre l’effet d’un ensemble de probiotiques sur le gain moyen quotidien (en gramme), lors de la croissance de poulets de chair à 42 jours.

Source : auteur, d’après He T. et al., 2019, « Effects of probiotics as antibiotics substitutes on growth performance, serum biochemical parameters, intestinal morphology, and barrier function of broilers », Animals, 9, 985

Lecture : des poulets de chair ont été divisés en trois lots : un lot contrôle, un lot recevant un antibiotique comme facteur de croissance, un lot recevant un ensemble de probiotiques. L’étude montre une croissance légèrement supérieure avec un antibiotique et très supérieure avec des probiotiques.

Dans l’Union européenne, les antibiotiques sont interdits comme promoteurs de croissance depuis 2006 et, depuis 2022, l’importation de denrées issues d’animaux traités en provenance de pays tiers l’est aussi. À l’échelle de la planète, plus de 20 % des pays membres de l’Organisation mondiale de la santé animale les utilisent toujours, augmentant les risques d’antibiorésistance22. Dans les prochaines années, la multiplication des interdictions stimulera très probablement le marché des probiotiques. Leur essor devrait cependant se heurter à plusieurs obstacles. Les probiotiques étant des additifs vivants, plusieurs exigences techniques s’imposent. Ils doivent rester en vie tout au long du tractus digestif, jusqu’à la zone cible, et y être délivrés en quantité suffisante pour avoir une efficacité. Ceci limite le nombre de souches utilisables et nécessite des vecteurs efficaces, capables de transporter, protéger (contre les attaques enzymatiques) et libérer le micro-organisme au bon endroit. La validation de leur efficacité se fait à la fois in vitro et in vivo. Sur le plan technique, les probiotiques doivent être faciles à distribuer et à manipuler. Ils doivent aussi être compatibles avec les technologies de fabrication des aliments (humidité, température, pelliculage, pression, etc.), et des alternatives sous forme de poudre distribuée avec l’aliment existent (premix). Il faut aussi qu’ils soient compétitifs économiquement, par exemple en élevage de poulet de chair où les coûts alimentaires sont très bas.

Au vu de ces contraintes, les prébiotiques et les postbiotiques, qui ne sont pas vivants, présentent des avantages. Ils sont plus simples à fabriquer, à utiliser, moins coûteux et leur contrôle réglementaire est plus aisé. Il est en effet généralement plus facile de caractériser un produit contenant une quantité fixe de principe actif qu’un produit vivant dont la teneur varie dans le temps. La production de prébiotiques et de postbiotiques par ingénierie microbiologique se développe, y compris à l’échelle industrielle. Le marché des probiotiques est concurrencé par ces nouveaux additifs et pourrait s’effriter dans les prochaines années. À long terme, comme cela s’est fait pour les antibiotiques, certains de ces produits pourraient aussi être synthétisés chimiquement, sans nécessairement passer par l’ingénierie microbiologique.

Conclusion

L’amélioration des performances zootechniques des élevages via l’alimentation est une préoccupation ancienne, mais de nombreuses innovations récentes permettent d’aller plus loin. En affinant notre compréhension des mécanismes de digestion et d’action des micro-organismes, des recherches ont permis d’envisager de nouveaux procédés. Trois leviers majeurs se dégagent pour accroître la productivité et la rentabilité de l’élevage : le choix d’une ration correspondant à l’état physiologique et à la production des animaux ; l’utilisation de l’alimentation de précision pour individualiser la ration ; l’élaboration de nouveaux additifs. Le degré d’efficacité de ces solutions dépend des modalités pratiques de leur mise en oeuvre au sein des exploitations. Certaines de ces améliorations ont aussi un impact sur la performance environnementale des élevages (diminution des émissions de méthane, etc.) ou contribuent à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique (moindre besoin en eau de certains végétaux utilisés pour l’alimentation, etc.).

Alors que la demande en produits d’origine animale devrait continuer à croître dans les prochaines années au niveau mondial, ces solutions novatrices sont prometteuses à condition que leur développement soit soutenu et que les transferts de technologies s’opèrent de la recherche vers l’industrie et la mise sur le marché. Sur ce point, la possible brevétisation de micro-organismes constitue un enjeu important pouvant affecter l’indépendance des États et l’activité des entreprises. Par ailleurs, les solutions fondées sur le recours à des souches modifiées génétiquement, pour sécréter des additifs, pourraient se heurter à des réticences de la part de la population, par exemple concernant l’éventuelle présence de traces d’ADN des souches génétiquement modifiées dans les produits finis. Enfin, l’attention croissante portée à la performance ne devra cependant pas amener à considérer l’animal sous le seul angle de la productivité, au détriment de son bien-être. Il sera fondamental que l’alimentation de précision le permette à l’avenir.

Franck Bourdy

Centre d’études et de prospective

Notes

1 - Les « performances zootechniques » désignent la capacité à obtenir une production élevée sur les plans quantitatif (nombre de litres de lait par vache laitière, etc.) ou qualitatif (viande goûteuse, etc.), souvent rapportée à une quantité d’intrants (volume ou poids produit par unité d’alimentation donnée). Elles se distinguent des performances économiques, environnementales, etc.

2 Inserm, 2017, Qu’est-ce que la règle des 3R ?

3 Camacho L. F. et al., 2022, « A standard procedure for in vitro digestion using rumen fermenters : a collaborative study », Animals, 12, 2 842.

4 IDELE, 2021, Emissions de méthane entérique : comment les réduire ?, conférence Grand angle lait.

5 Donadia A. B. et al., 2023, « Factors affecting enteric emission methane and predictive models for dairy cows », Animals, 13, 1 857.

6 Ensemble des micro-organismes (bactéries, archées, champignons, eucaryotes) présents dans un système donné (par exemple, le microbiote intestinal, autrefois dénommé flore intestinale). (Berg G. et al., 2020, « Microbiome definition revisited: old concept and new challenges », Microbiome, 8, pp 1-22).

7 INRAE, 2022, « Métagénopolis, un lieu unique au service de la connaissance du microbiote », Ressources, 2, pp 46-66.

8 Les techniques omiques utilisent le numérique, le big data et le séquençage à haut débit pour rechercher, dans un prélèvement, une suite de nucléides caractéristique d’un micro-organisme. Elles permettent de détecter rapidement et sans avoir recours à une culture microbienne la trace de ces organismes.

9 Enjalbert F. et al., 2017, « Rumen microbiota and dietary fat : a mutual shaping », J. Applied Microbiol., 123, pp. 782-797.

10 Zened A. et al., 2020, « Les microbiotes des ruminants : état des lieux de la recherche et impacts des microbiotes sur les performances et la santé des animaux », INRAE Prod Anim., 33, pp. 249-260.

11 Xu B et al., 2020, « Effects of fermented feed supplementation on pig growth performance : a meta-analysis », Anim. Feed Sci. Technol., 259, 1 124 315.

12 Idele, 2021, Le sorgho, à récolter ou à pâturer, 2 p.

13 Gauthier R. et al., 2022, « Precision feeding of lactating sows : implementation and evaluation of a decision support system in farm conditions », J. An. Sci., 100, 9, 1-11.

14 Blot F., Tourneux J., 2020, « Intérêt des sorghos dans les rations de vaches laitières et face au réchauffement climatique », Actes Journées AFPF 2020, 7 p.

15 Registre des additifs autorisés : https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/feed-additives/search

16 Anses, 2018, État des lieux des alternatives aux antibiotiques en vue de diminuer leur usage en élevage, Avis de l’ANSES, rapport d’expertise collective, février.

17 FEEDAP et al., 2018, « Guidance on the characterisation of microorganisms used as feed additives or as production organisms », EFSA Journal, 16 (3), 5 206.

18 Anee I.J. et al., 2021, « The role of probiotics on animal health and nutrition », Journal of Basic and Applied Zoology, 82, 52.

19 Jha R. et al., 2020, « Probiotics (direct-fed microbials) in poultry nutrition and their effects on nutrient utilization,growth and laying performance, and gut health : a systematic review », Animals, 10, 1 863.

20 He T. et al., 2019, « Effects of probiotics as antibiotics substitutes on growth performance, serum biochemical parameters, intestinal morphology, and barrier function of broilers », Animals, 9, 985.

21 Ahuja, K. & Mamtani, K, 2024, « Poultry Probiotic Ingredients Market Size - By Product (Lactobacilli, Bifidobacterium, Streptococcus, Bacillus), Application (Broilers, Layers, Turkeys, Breeders, Chicks & Poults) & Forecast, 2024-2032 ». Global Market Insights.

22 OMSA, 2023, Utilisation des antimicrobiens comme promoteurs de croissance : l’OMSA exhorte les Autorités vétérinaires et le secteur de l’élevage à tenir leurs engagements, note de position, novembre.

Voir aussi

Systèmes de production et emploi en élevage laitier - Document de travail n°19

08 avril 2024CEP | Centre d’études et de prospective

Valorisation des produits et coproduits végétaux issus de la transition agro-écologique - Analyse n° 201

25 mars 2024CEP | Centre d’études et de prospective

Dispositifs de décarbonation de l'agriculture : leviers et perspectives - Analyse n°196

29 septembre 2023CEP | Centre d’études et de prospective

Télémédecine vétérinaire et transformation de la pratique en santé animale - Analyse n° 194

06 septembre 2023CEP | Centre d’études et de prospective

Performances des exploitations laitières bovines sous indications géographiques - Analyse n°173

22 février 2022CEP | Centre d’études et de prospective