Une prospective à 2040 pour l’agriculture biologique française - Analyse n°221

Partager la page

Les notes d’Analyse présentent en quatre pages l’essentiel des réflexions sur un sujet d’actualité relevant des champs d’intervention du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Selon les numéros, elles privilégient une approche prospective, stratégique ou évaluative.

À télécharger :

En 2023, l’agriculture biologique (AB) représente 14 % des exploitations en France, 19 % des emplois agricoles, 10,4 % de la surface agricole utilisée et 6 % des ventes de produits alimentaires. Après deux décennies de croissance, une crise d’ampleur affecte le secteur du bio depuis 2022, rendant difficile l’atteinte des objectifs précédemment fixés par les différents gouvernements. Dans ce contexte, une étude prospective a été commandée par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Réalisée par Ceresco et le Crédoc, elle visait à explorer les trajectoires d’évolution probables de l’agriculture biologique d’ici 20401. Cette note présente les quatre scénarios qui en sont issus. Elle montre que la question d’une possible marginalisation de l’AB se pose, face à d’autres démarches mettant elles aussi en avant des promesses environnementales. Elle souligne également l’importance, pour la consommation des produits biologiques, des prix, de la perception des labels et des bienfaits attendus (santé, environnement etc.).

Introduction

Le marché des produits issus de l’agriculture biologique (AB) a progressé de manière quasi continue jusqu’en 2020, avec une croissance particulièrement forte à partir de 2012. Des produits comme le lait, les œufs, les fruits et légumes sont ainsi devenus emblématiques de l’offre bio. Néanmoins, après une année 2020 particulière (Covid et confinements) où les ventes ont augmenté de 10,2 % en valeur, le marché du bio a subi un repli de 0,5 % en 2021 puis de 4,6 % en 2022, pour s’établir à 12,1 milliards d’euros en France en 20232. Il stagne en valeur et recule en volume (- 7 % entre 2022 et 2023). Les produits bio sont par ailleurs touchés depuis plusieurs années, et notamment depuis le conflit en Ukraine, par l’inflation (+ 7,7 % en 2023, + 4 % en 2022), même si celle-ci reste inférieure à l’inflation alimentaire générale.

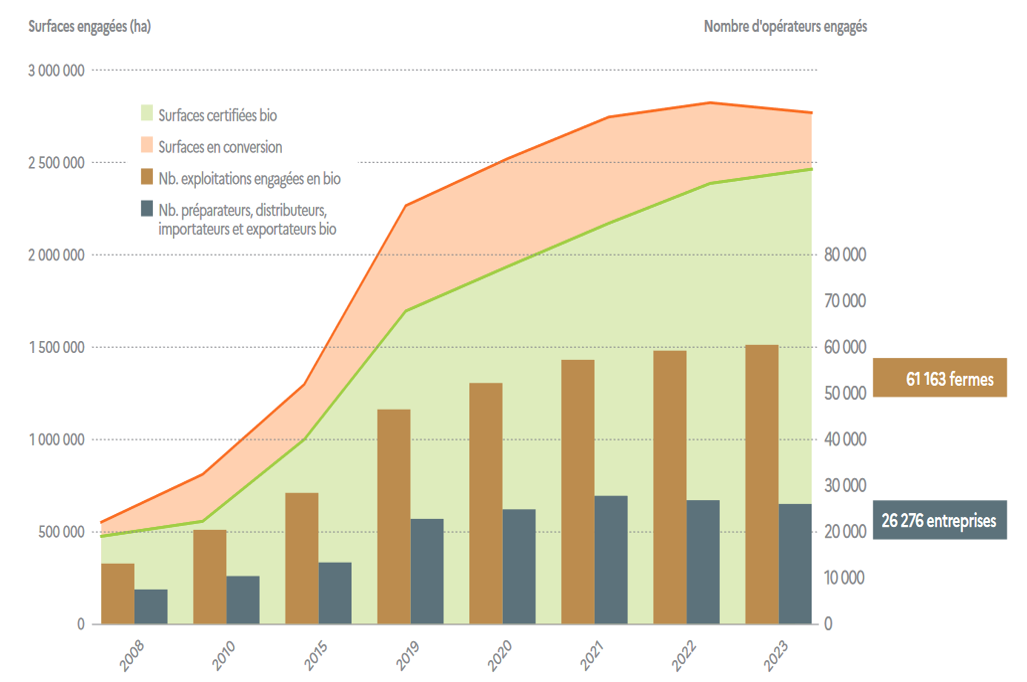

Le nombre d’exploitations biologiques a connu des tendances similaires. Il a fortement augmenté de 2008 (13 000) à 2023 (plus de 60 000), mais cette progression s’est beaucoup ralentie depuis 2021. Les surfaces en conversion diminuent chaque année depuis 2021 (par ex. - 30 % en 2023), alors que les surfaces certifiées n’ont augmenté que de 3,2 % en 2023, contre des évolutions à deux chiffres les années passées.

Ces inflexions ont amené les acteurs de l’AB à s’interroger sur le devenir de leur secteur et, dans un contexte d’ambition renouvelée (programme Ambition bio 2027), une étude prospective a été lancée en 2023 par le ministère en charge de l’agriculture. Intitulée Quels avenirs pour le secteur bio français à 2040 ?, l’étude devait dresser un panorama rétrospectif et actuel du secteur bio français (comprenant les filières agricoles et de transformation, la distribution et la consommation, les activités de recherche, de formation et d’éducation), puis explorer différentes trajectoires d’évolutions probables. Ce travail, confié aux bureaux d’études Ceresco et Crédoc, a été publié en avril 2025.

La première phase de l’étude a permis de faire un diagnostic du secteur de l’AB et d’identifier les principales variables-clés gouvernant les évolutions du secteur (figure 1). Une comparaison avec quatre autres pays (Espagne, Allemagne, Danemark, États-Unis) a complété cet état des lieux. La deuxième phase, prospective, a consisté à formuler des hypothèses d’avenir et à construire des scénarios, rédigés à partir des réflexions d’un groupe prospectif réunissant des parties prenantes du secteur. Des recommandations d’actions, faites par les bureaux d’études, ont été proposées lors de la troisième phase.

Figure 1 - Système de variables utilisé pour analyser la situation présente et construire les scénarios d’avenir

| Contexte | Défis environnementaux | Enjeux des systèmes de santé | Commerce international | Conjoncture économique | Géopolitique, relations internationales | Démographie FR, UE et Mondiale |

| Économie et marchés | Valeurs, représentations et comportements |

|

|

| Production agricole | Action publique |

|

|

Source : Ceresco

Lecture : ces 20 variables ont été retenues car elles ont été considérées comme les principaux facteurs influençant l’avenir du secteur bio. Elles ont été regroupées en 5 composantes. Chacune des variables a fait l’objet de discussions au sein du groupe prospectif et des hypothèses d’évolution ont été rédigées pour chacune d’elles. Le croisement de ces hypothèses a ensuite permis d’élaborer puis de rédiger 4 scénarios.

Cette note présente les quatre scénarios issus de l’étude. Ce sont des anticipations à portée illustrative qui explorent différents futurs probables d’ici 2040. Ils décrivent des trajectoires d’évolution volontairement contrastées et ne prétendent pas décrire à l’avance la réalité. Ils ont été construits pour éclairer les décideurs et les parties prenantes face à la diversité des avenirs probables. Les autres résultats du travail réalisé (diagnostics, comparaisons internationales, leviers d’actions, etc.) sont consultables dans le rapport final.

Scénario 1 : en quête de croissance puis de résilience, le secteur bio non prioritaire

De 2024 à 2030, la croissance économique reste l’enjeu politique prioritaire. La mondialisation, le commerce international et la compétition sur les marchés se poursuivent, et contribuent à réduire le prix des denrées alimentaires. Ces dynamiques accélèrent l’épuisement des ressources naturelles (ex. énergies fossiles, minerais, eau), et l’accroissement de la fréquence et de l’ampleur des aléas climatiques et économiques. Les préoccupations environnementales sont secondaires dans les politiques publiques, et pour la majorité des consommateurs qui ne prennent pas en compte les impacts environnementaux des modes de production lors de leurs achats.

Dans ce contexte, les produits bio disparaissent des rayons de la grande distribution, et le tissu économique spécialisé se délite (ex. de nombreux industriels spécialisés en bio font faillite). Cela empêche le rebond du secteur, un temps espéré, après la crise de 2021-2023. Des circuits courts bio persistent dans les zones rurales, où production et consommation sont géographiquement proches, et dans les zones urbaines et périurbaines les plus aisées. La production agricole bio, marginalisée, se recentre sur une clientèle fidèle et/ou au fort pouvoir d’achat, souhaitant consommer des produits perçus comme sains et naturels. La mise en relation entre producteurs et consommateurs est renforcée par des outils numériques (ex. plateformes d’achat virtuelles).

À partir de 2030, les crises d’accès aux ressources stratégiques (cuivre, phosphates, etc.) et les crises climatiques se multiplient, contribuant à la déstabilisation des marchés et à la perturbation des chaînes d’approvisionnement. Certains produits alimentaires atteignent des prix très élevés, voire prohibitifs, et des pénuries sont parfois observées. Le pouvoir d’achat des citoyens se réduit, la précarité alimentaire augmente et des mouvements sociaux dénoncent l’accroissement des inégalités. Progressivement, les frontières se ferment, les échanges commerciaux diminuent et de nouveaux gouvernements populistes prennent la tête des États, en Europe comme dans d’autres régions du monde.

Les systèmes alimentaires doivent alors s’adapter à une disponibilité moindre et incertaine des intrants agricoles (engrais, produits phytopharmaceutiques, etc.). Les filières conventionnelles sont déstabilisées, car bâties sur le modèle d’une agriculture intensive garante de volumes importants et constants. L’aval des filières et les réseaux de distribution font marche arrière sur l’intégration agricole, qui s’était développée dans la seconde moitié des années 2030. Ils mobilisent leurs moyens financiers pour sauver le cœur de leur activité économique.

Dans ce contexte de sobriété subie, les pratiques agricoles biologiques, moins consommatrices d’intrants, se développent en quelques années, mais sans être formellement labellisées. Certains producteurs, du fait de l’accès irrégulier aux intrants, pratiquent une agriculture biologique intermittente et ils ne valorisent pas nécessairement ce mode de production. De nouvelles modalités de conseil agronomique, entre pairs, se développent. Les producteurs bio qui ont poursuivi leur activité tout au long de la période de crises deviennent des référents techniques de premier plan et ils sont particulièrement influents. Une partie de leurs revenus est tirée de la formation dispensée. Leurs résultats technico-économiques sont plus stables dans le temps du fait de leur expérience. Ils éprouvent toutefois des difficultés à se différencier des autres producteurs, de plus en plus nombreux, revendiquant une production sans intrants de synthèse.

En 2040, le label biologique européen, les politiques de soutien et les instances de pilotage du secteur, à l’échelle nationale, n’existent plus. À l’initiative de collectivités locales, de nouveaux cahiers des charges bio voient le jour. Non harmonisés nationalement, certains sont plus souples que les versions actuelles. La communication, les pratiques et les soutiens éventuels sont hétérogènes selon les territoires.

Scénario 2 : « 3e voie » triomphante et secteur bio marginalisé

Dans le deuxième scénario construit par Ceresco et le Crédoc, la multiplication des crises liées au changement climatique engendre une prise de conscience des enjeux environnementaux, au sein de la population et des entreprises, et elle se renforce dans l’action publique. Des accords internationaux sont conclus, visant à réduire l’empreinte environnementale de l’ensemble des secteurs de l’économie, dont l’agriculture. Les acteurs privés transnationaux des secteurs agricoles et agroalimentaires s’approprient ces nouvelles règles du jeu. Ils cherchent à se démarquer les uns des autres en mettant en avant leurs actions favorables à la durabilité, pour répondre aux préoccupations des consommateurs et de leurs actionnaires (ex. engagements RSE). Ils accompagnent le déploiement d’itinéraires techniques environnementalement plus ambitieux (ex. santé des sols), mais moins exigeants que ceux de l’AB. Toutes ces initiatives structurent progressivement, à grande échelle, une « 3e voie ». Cela leur permet de revendiquer une plus-value environnementale, tout en limitant les surcoûts de production agricole.

Grâce à une communication et un marketing efficaces, la part de marché des produits de la « 3e voie » augmente rapidement. En quelques années, elle devient la démarche de référence en matière de bienfaits pour l’environnement. Parallèlement, l’AB perd petit à petit sa capacité d’influence auprès des consommateurs et des pouvoirs publics. Moins bien structurés et peu unis, les acteurs du secteur ne savent pas démontrer la plus-value environnementale de leurs produits. Les soutiens publics à la bio sont réduits et en partie redirigés vers la « 3e voie ».

La crise qui a touché le secteur bio au début des années 2020 se poursuit. Les produits biologiques perdent des parts de marché. La visibilité et la notoriété du label diminuent dans la grande distribution, malgré des campagnes de communication de la filière, qui se révèlent trop peu efficaces. L’attention portée par les consommateurs au label AB continue de diminuer et celui-ci est concurrencé par la « 3e voie ». Une baisse de la consommation, mais de moindre envergure, est aussi observée dans la distribution spécialisée. À l’horizon 2040, les produits bio représentent moins de 3 % des dépenses alimentaires des ménages (contre 5,6 % en 2023) et seule une faible part de consommateurs continue à en acheter. Il s’agit notamment de jeunes diplômés, bien informés et souvent engagés, peu enclins à consommer les produits de la « 3e voie », et de personnes plus âgées, convaincues de longue date.

Ces évolutions ont de forts impacts sur l’amont du secteur bio. Le nombre de producteurs chute, les déconversions sont nombreuses. Seule une petite frange d’agriculteurs bio se maintient, portée par un noyau dur de consommateurs. Le maillon de la transformation est également affaibli et les entreprises transformant exclusivement du bio disparaissent. Pourtant, dans ce contexte globalement négatif, quelques filières biologiques se restructurent voire se développent, essentiellement autour de productions compétitives destinées à l’exportation (ex. pommes), et vers certains marchés européens où la « 3e voie » n’a pas réussi à percer.

Scénario 3 : un standard bio « allégé » pour un secteur compétitif et généralisé

Des évènements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, etc.), touchant notamment de grandes puissances comme les États-Unis ou la Chine, contribuent à une prise de conscience de plus en plus générale des enjeux environnementaux. Émerge une mobilisation sans précédent de la société civile (militants, scientifiques, etc.), largement reprise par les médias et les réseaux sociaux. Après plusieurs échecs (ex. COP 29 et les suivantes), un accord international ambitieux est conclu en 2032, pour relever les défis planétaires majeurs, notamment concernant la préservation des ressources, le climat, la biodiversité, la protection des sols, tout en exploitant les opportunités économiques liées à la transition écologique. Des traités sont conclus, pour fixer des normes commerciales permettant de moduler les droits de douane en fonction des impacts environnementaux des produits, à l’image du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.

Au niveau européen, les acteurs des filières biologiques françaises s’unissent pour faire reconnaître l’AB comme référence pour la production agricole. Ces efforts s’appuient sur la multiplication et la diffusion des preuves scientifiques confirmant les externalités positives des systèmes biologiques, pour la santé humaine et l’environnement (ex. biodiversité, santé des sols). Un nouveau Green Deal fixe des objectifs environnementaux ambitieux, telle la sortie des produits phytosanitaires en 2040. Pour les atteindre, la multiplication des conversions est jugée prioritaire et la transition vers l’AB s’accélère fortement.

Les ambitions environnementales s’affirment, par exemple via la mise en place de taxes sur les intrants. Ces mesures permettent d’intégrer partiellement les externalités négatives de certaines pratiques agricoles, ce qui augmente les coûts de production. Pour limiter l’inflation alimentaire, les pouvoirs publics poussent les acteurs économiques à rationaliser les processus tout au long de la chaîne de valeur : réduction de la largeur de gamme, augmentation des volumes par référence, mutualisation des outils de collecte, etc. Dans cette optique, les aides sont dirigées vers des consortiums d’acteurs ayant fait des efforts de structuration verticale (ex. contrats tripartites) et atteignant une taille critique. Sous l’influence de la distribution généraliste et d’acteurs économiques polyvalents, travaillant en bio et en conventionnel, le cahier des charges du bio européen est assoupli sur certains aspects. Des techniques de production mises au point pour l’agriculture conventionnelle (nouveaux outils de sélection variétale, etc.) sont ainsi transférées à la filière bio, permettant de réduire les écarts de coûts.

Cet allègement du cahier des charges permet de multiplier les conversions. Ainsi, après l’accord international conclu en 2032, le nombre d’exploitations et d’entreprises engagées dans l’AB repart à la hausse, de la même manière que lors des années 2000 (figure 2). Ces modifications font néanmoins débat, car certains acteurs ne s’y reconnaissent plus. Ils préfèrent créer des démarches privées, aux référentiels de production plus ambitieux que le nouveau socle de base biologique. Ceux-ci concernent notamment la préservation des paysages, le bien-être animal, la rigueur des processus de conversion, le nombre d’emplois par unité de production et la répartition de la valeur.

Figure 2 - Évolution des surfaces, des fermes et des entreprises engagées en bio et en conversion

Évolution du nombre de surfaces certifiées bio, de surfaces en conversion, d'exploitations engagées en bio et de préparateurs, distributeurs, importateurs, exportateurs bio entre 2008 et 2023.

Source : Agence Bio, 2024, Les chiffres du bio : panorama 2023

Toutes ces tendances permettent au secteur bio de connaître un nouvel essor à partir de 2032, suite à une longue période d’incertitudes (crise de 2021-2023) puis de stagnation. Ce redéploiement s’effectue grâce à une consommation solide et au maintien des infrastructures économiques et techniques permis par les soutiens publics : équipements de collecte et de transformation, compétences techniques au sein des organisations, etc. Il s’accompagne d’un renforcement du pilotage de l’offre et de la demande, notamment via l’utilisation d’indicateurs pour mieux connaître la dynamique des ventes. Ils permettent d’anticiper les volumes disponibles à un horizon de trois ans.

La sensibilité des consommateurs aux enjeux environnementaux et de santé est grande, et la parole scientifique sur ces aspects est présente dans les médias. Le consentement à payer pour les produits biologiques augmente, car ils sont perçus comme sains. Ils sont également davantage présents dans les rayons des grandes surfaces. En 2040, l’AB est en croissance, malgré des débats qui se poursuivent, par exemple à propos des cahiers des charges concurrents. Les produits bio atteignent 30 % de parts de marché en France, dans le secteur alimentaire, essentiellement dans la consommation à domicile et en restauration collective.

Scénario 4 : vers une agriculture et une alimentation biologiques prédominantes

À la suite de la multiplication des crises climatiques et des tensions géopolitiques, l’heure est à la démondialisation. La communauté internationale se polarise sur des blocs supranationaux (Union européenne, Amérique du Nord, Asie du Sud-Est, etc.), chacun d’entre eux essayant de renforcer son autonomie stratégique. À l’horizon 2030, la prise de conscience environnementale progresse en Europe, sous l’influence d’efforts de communication et d’éducation, du militantisme dans la société civile et d’une parole scientifique recrédibilisée. Le commerce se concentre sur certains biens manufacturés et, pour éviter trop de dumping environnemental ou social, l’Union européenne redirige ses échanges commerciaux uniquement vers les pays partageant les mêmes préoccupations et standards de production. Dans le même temps, le vieillissement de la population et les dépenses de santé se sont accrus. Les politiques agricoles, environnementales et sanitaires convergent vers une logique « une seule santé » (One Health), englobant les santés humaine, animale, végétale et celle des écosystèmes. En termes de régime alimentaire, une réduction de la ration énergétique et de la consommation de viande est prônée. Sur le plan économique, la réduction des inégalités est une priorité.

À la faveur de cette conjonction de facteurs, des acteurs non gouvernementaux favorables à l’AB se coordonnent et initient des campagnes d’information, bien relayées par les médias et les réseaux sociaux, visant à influencer les décideurs publics (pouvoirs nationaux, Commission européenne, etc.), grâce à des messages bien construits et à fort impact. L’AB devient progressivement la norme à atteindre en matière de production agricole et l’Agence Bio se fait le relais de plus en plus actif des nouvelles politiques. La transition est encouragée par des incitations, y compris financières, mises en place par l’UE. Le cahier des charges bio devient la référence pour la politique agricole commune. La conditionnalité des aides est renforcée afin de réduire les impacts de l’agriculture sur le climat (limitation des engrais azotés, pratiques favorisant le stockage du carbone, baisses des consommations d’énergie, etc.) et sur la biodiversité (réduction des produits phytosanitaires, pratiques agroécologiques, solutions fondées sur la nature, etc.). Des itinéraires non biologiques sont autorisés, mais les aides sont graduées selon les pratiques mises en œuvre. Les collectivités mobilisent pleinement le levier foncier : droit de préemption étendu, baux ruraux environnementaux, obligations réelles environnementales3, etc. Les soutiens publics à la recherche, à la formation et au conseil techniques sont orientés très majoritairement vers l’AB.

Simultanément, les pouvoirs publics cherchent à infléchir les modes de consommation. Une sécurité sociale de l’alimentation est mise en place et une taxation spécifique est créée pour les produits ayant le plus d’impacts négatifs en matière de santé et d’environnement. La loi EGAlim 5 impose un taux de présence des produits bio dans les commerces alimentaires (25 % en 2035). Pour renforcer l’adhésion du consommateur, un nouveau « score » s’applique à tous les aliments à l’échelle européenne. Il est composé d’indicateurs sur la santé et la nutrition, les émissions de gaz à effet de serre, la préservation des ressources (eau, sols, biodiversité). En restauration collective, les pouvoirs publics durcissent les objectifs concernant la présence des aliments biologiques, végétaux et locaux dans les menus, ainsi que le contrôle de ces objectifs. Malgré une augmentation sensible des budgets des collectivités, faisant suite aux nombreux débats tenus sur l’alimentation, les moyens restent hétérogènes et quelques libertés sont prises avec les directives nationales (origine UE plutôt que locale, etc.).

À l’horizon 2040, l’ensemble des acteurs de la collecte, de la mise en marché et de la transformation développent une activité bio. Les volumes produits augmentant, des économies d’échelle sont réalisées et certains coûts de production régressent (logistiques et transformation), même si l’ensemble des normes tend à complexifier l’acte de production. Les acteurs spécialisés prospèrent, leur vocation 100 % bio leur conférant une bonne visibilité commerciale ainsi qu’une image positive. Certains d’entre eux impulsent des démarches privées, revendiquant une « bio augmentée » et plus ambitieuse, pour se démarquer du nouveau standard et de la distribution généraliste.

La part de l’alimentation dans le budget des ménages augmente notablement et s’établit à 25 % en moyenne en 2040, contre 15 % en 2020. Dans le cadre de sa politique « une seule santé », l’UE demande aux États membres de garantir un accès équitable à une alimentation de qualité pour le plus grand nombre. La Commission propose l’instauration d’indicateurs permettant de vérifier que les disparités entre citoyens d’un même pays diminuent. En France, l’éducation alimentaire et nutritionnelle dès l’enfance est renforcée et des aides alimentaires conséquentes sont mises en place à destination des ménages les plus modestes.

En forte régression et de moins en moins économiquement attractive, l’agriculture conventionnelle reste néanmoins majoritaire en 2040. La « transition » semble être un processus sans fin. Les moyens budgétaires mobilisés ne suffisent pas à accompagner l’ensemble du système alimentaire. Malgré la multiplication des critères à respecter, la hausse de la fiscalité et la baisse des volumes à traiter, certains acteurs des filières conventionnelles (ex. coopératives, producteurs pour lesquels la conversion est difficile) refusent toujours de participer au développement de l’AB. Ils contestent les nouvelles orientations politiques et ne souhaitent pas changer de modèle de production. Toutefois, les systèmes alimentaires se recomposent et la trajectoire vers une agriculture plus durable est bien marquée.

Conclusion

Cet exercice de prospective conduit par Ceresco et le Crédoc a été réalisé dans un contexte singulier, où après 20 ans de croissance quasiment ininterrompue, l’ensemble du secteur de l’AB s’interroge sur son avenir. Les scénarios formulés dans le cadre de l’étude montrent que la question d’une possible marginalisation de l’AB se pose. Les bureaux d’études estiment en conclusion que des voies existent néanmoins pour stimuler le secteur bio à l’avenir.

À court terme, le maintien dans le commerce et la restauration d’une offre de produits suffisante pour l’ensemble des consommateurs sera primordial. Pour cela, le soutien aux infrastructures immatérielles (capital humain, outils de développement, fonds dédiés, instances de pilotage) ou matérielles (outils de collecte ou de transformation dédiés) des filières sera nécessaire. La question du prix restera centrale, notamment pour les produits transformés. Celle de l’image du label bio sera aussi très importante, alors que les choix des consommateurs continueront certainement à être déterminés par les prix, les marques et la proximité géographique des productions. Les arguments liés à la santé devraient également continuer à jouer en faveur du développement de la consommation de produits biologiques.

Des leviers ayant des effets à plus long terme pourraient aussi être actionnés. La prise en compte des externalités environnementales, positives et négatives, des pratiques agricoles, pourrait notamment améliorer la compétitivité de l’AB. La mise en œuvre d’incitations économiques (taxes, soutiens financiers, etc.), pour les internaliser, pourrait être facilitée si la compréhension des impacts environnementaux de l’agriculture se développe au-delà des cercles d’acteurs convaincus. Pour cela, l’éducation environnementale ou la visibilité de la parole scientifique pourraient être renforcées. Des chocs exogènes pourraient aussi y contribuer, tels ceux mentionnés dans les différents scénarios : aléas climatiques, crises économiques ou sanitaires, mobilisations citoyennes, etc.

Les questionnements et pistes évoqués dans cette étude sont une contribution à la réflexion sur l’avenir du secteur biologique en France. Ils viennent compléter d’autres démarches nationales ou menées dans certains pays de l’UE, ainsi qu’à l’échelle européenne, comme le projet Horizon Europe OrganicTargets4EU. Des travaux mobilisant des modèles économétriques ou biophysiques permettraient de tester et de crédibiliser certaines des hypothèses élaborées dans le cadre de cette prospective exploratoire, fondée sur la co-construction de scénarios avec les parties prenantes. Ce travail a permis d’examiner des évolutions probables du secteur bio français, et de les illustrer via des scénarios. Il revient maintenant aux acteurs, publics comme privés, de se saisir de ces éléments et d’accompagner le développement de l’agriculture biologique.

Bertrand Oudin, Lucas Gouwy

Ceresco

Miguel Rivière, Amandine Hourt4

Centre d’études et de prospective

1 Céresco, Crédoc, 2025, Étude prospective : quels avenirs pour le secteur bio français d’ici 2040 ?

2 Agence Bio, 2022, Les chiffres du Bio : panorama 2021 ; Agence Bio, 2023, Les chiffres du Bio : panorama 2022 ; Agence Bio, 2024, Les chiffres du Bio : panorama 2023

3 Voir article L. 132-3 du code de l’environnement et le site du ministère en charge de l’écologie.

4 Au moment de la rédaction de cette note.

Voir aussi

Étude prospective : Quels avenirs pour le secteur bio français d'ici 2040 ?

09 avril 2025CEP | Centre d’études et de prospective

La segmentation du secteur agroalimentaire français : analyse et tendances - Analyse n° 200

15 mars 2024CEP | Centre d’études et de prospective

Estimation des besoins actuels et futurs de l’agriculture biologique en fertilisants organiques - Analyse n°195

07 septembre 2023CEP | Centre d’études et de prospective

Hétérogénéité des paysages agricoles, biodiversité et services écosystémiques - Analyse n°163

19 mai 2021CEP | Centre d’études et de prospective

Étude prospective sur l’estimation des besoins actuels et futurs de l’agriculture biologique en fertilisants organiques et recommandations en vue de son développement

09 décembre 2022CEP | Centre d’études et de prospective

Mobilisation des filières agricoles en faveur de la transition agro-écologique : état des lieux et perspectives - Analyse n°121

18 juin 2018Recherche, développement et innovation