Les indicateurs de suivi de la stratégie Écophyto 2030

Partager la page

La stratégie Écophyto 2030, publiée le 6 mai 2024, confirme l’objectif français de réduction de 50% de l’usage et des risques des produits phytopharmaceutiques d’ici 2030, par rapport à la moyenne triennale 2011-2013.

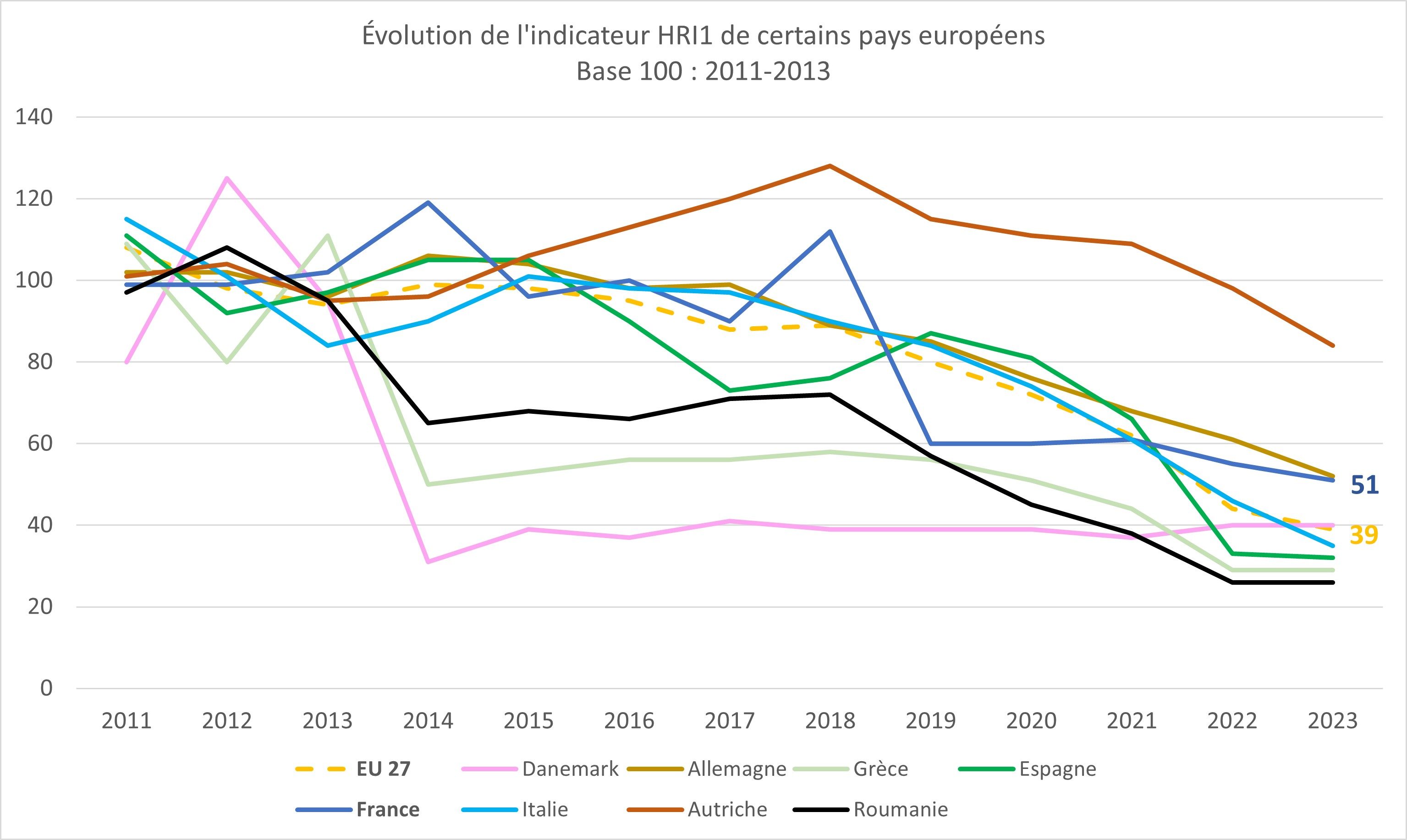

Cette baisse est mesurée par l’Indicateur de Risque Harmonisé 1 (HRI1), calculé par la Commission européenne. Il permet d’apprécier l’évolution de l’utilisation des substances actives en les pondérant par un coefficient d’appréciation du danger ainsi que la comparaison avec les situations des autres Etats membres via cet indicateur harmonisé pour l’ensemble de l’Union européenne.

Une série d’indicateurs complémentaires est également suivie pour rendre compte des différents résultats et impacts de la stratégie, comme des indicateurs sur les risques pour la santé humaine ou sur la qualité de l’eau.

L’indicateur de risque harmonisé 1 (HRI1), indicateur principal de suivi des objectifs de la stratégie Écophyto 2030

L’indicateur HRI1 correspond à la somme des quantités de substances actives (QSA) vendues en année N, pondérée par les coefficients liés à la classification1 des substances actives en différents groupes de risque.

La valeur du HRI1 pour 20232 en France est de 51, en baisse de 49% par rapport à la période de référence (2011-2013). La valeur moyenne du HRI1 à l’échelle européenne pour 2023 est de 39, en baisse de 61% par rapport à la période de référence. La France progresse moins rapidement dans l’atteinte des objectifs que la moyenne européenne.

La valeur de l’indicateur pour la France baisse de 55 en 2022 à 51 en 2023. En 2023, le retrait de deux substances actives insecticides se traduit par une baisse globale du HRI1 par rapport à 2022. Dans la continuité de 2022, l’année 2023 a été particulièrement chaude, avec des températures supérieures aux valeurs de saison la majeure partie de l’année. Les mois d’octobre et novembre ont été marqués par des précipitations très abondantes. Une forte pression mildiou a été observée sur l’année 2023, liée aux épisodes pluvieux intervenus au printemps. Dans le cadre de la lutte contre les adventices, les herbicides du groupe 2 ont été privilégiés à ceux du groupe 3 par rapport à 2022.

En savoir plus sur les indicateurs de risque harmonisés établis au niveau européen.

Conformément aux engagements pris, le Gouvernement a saisi l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) pour étudier, en lien avec ses homologues européens, la possibilité d’améliorer la méthodologie de calcul de l’indicateur HRI1. Le rapport a été finalisé au premier trimestre 2025 et publié le 13 mai 2025. Il est téléchargeable ci-dessous.

À télécharger

Les indicateurs complémentaires de suivi de la stratégie Écophyto 2030

-

-

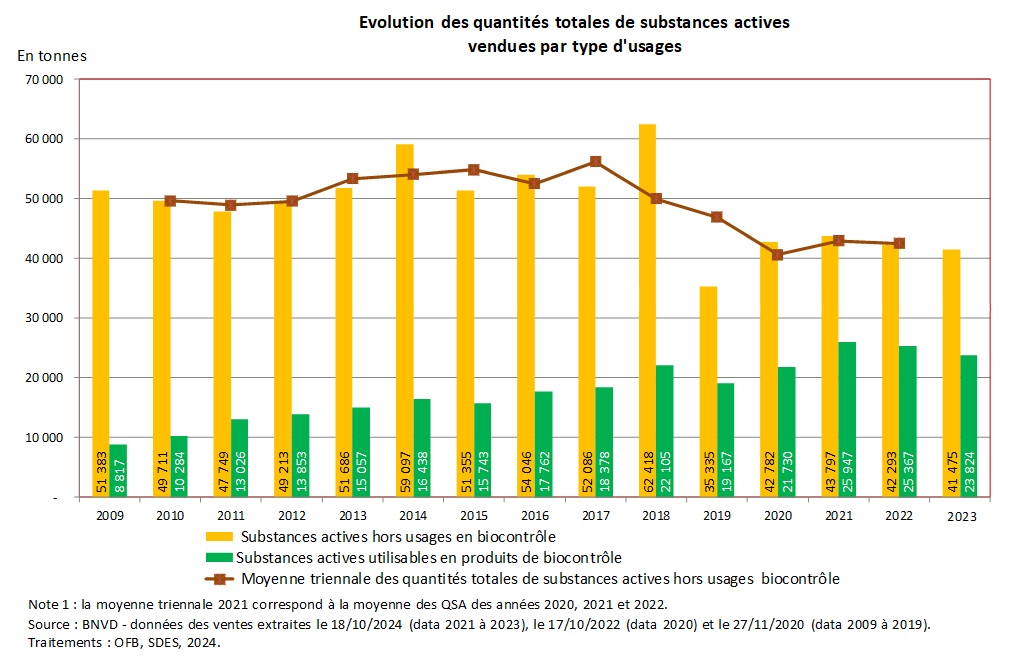

Quantité de substances actives (QSA) :

La quantité de substances actives vendue est un indicateur simple qui s’exprime en kilogramme ou en tonne. La quantité de substances actives est la donnée source utilisée pour l’élaboration de la plupart des autres indicateurs (NODU, HRI, etc.).

La QSA s’établit en 2023 à 65300 tonnes de substances actives vendues dont 23800 tonnes de substances actives autorisées en agriculture biologique et/ou en biocontrôle (soit 36% de la QSA totale 2023). Ceci représente une baisse de 3% par rapport à 2022.

La QSA totale reste stable depuis 2020. Le segment Biocontrôle et UAB est composé à 80% de soufre, d'huiles dérivées de pétrole et de cuivre.

Les séquences climatiques des printemps des années 2020 à 2023 n’ont globalement pas engendré de fortes pressions de bioagresseurs (pathogènes, ravageurs) induisant une forte évolution à la baisse des recours aux fongicides/insecticides/régulateurs.

Les hivers doux et humides de cette période ont limité les possibilités de recours au désherbage mécanique et préjudicié l’efficience et la réussite des interventions chimiques. Ce contexte climatique combiné à des problématiques de résistances (graminées en grandes cultures), induisent, en l’absence d’évolution substantielle des assolements, une augmentation d’usage des herbicides.

A noter que les variations 2014/2015 et surtout 2018/2019 principalement pour les substances hors-biocontrôle et UAB sont liées à des phénomènes de stockage/déstockage par anticipation d’achats pour cause d’augmentation de RPD au 1er janvier des années 2015 et 2019.

De 2009 à 2023, on observe une tendance baissière sur la quantité totale des substances actives vendues hors-biocontrôle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du ministère de la Transition écologique.

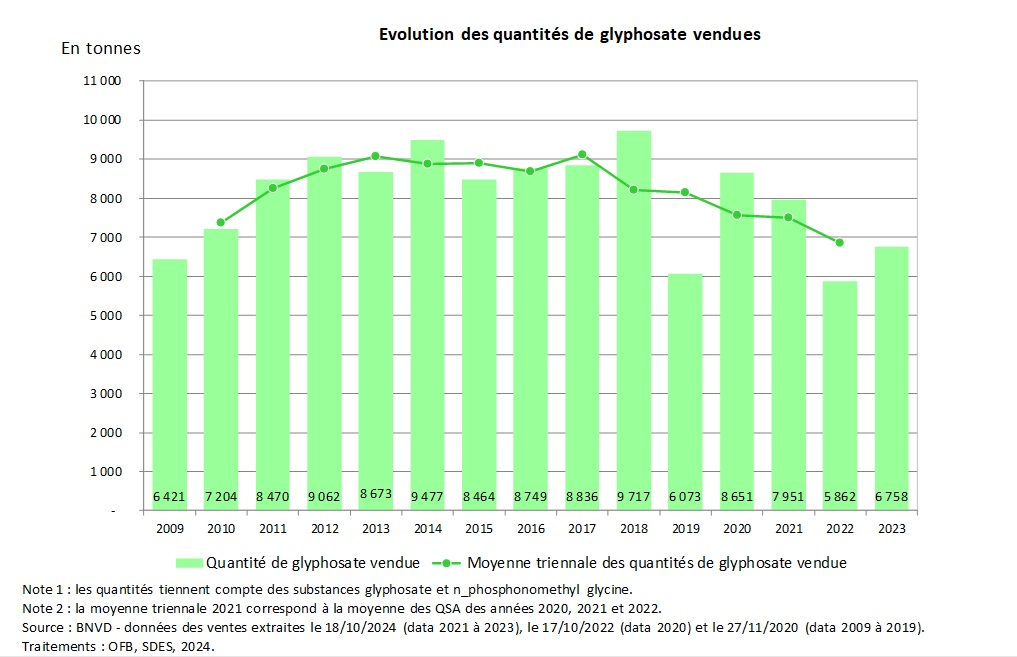

- Quantité de substances actives (QSA) glyphosate :

La quantité de glyphosate vendue s’exprime en kilogramme ou en tonne. Le glyphosate est une substance active herbicide à large spectre d’action. Initié en 2018 dans le cadre de la mise en place du plan glyphosate, cet indicateur permet de suivre l’une des substances parmi les plus emblématiques et les plus largement utilisées en France.

Les ventes de glyphosate augmentent en 2023, après une dynamique à la baisse (-32,2%) sur la période 2020-2022, passant à 6 800 tonnes (+ 900 tonnes par rapport à 2022).

La tendance globale à la baisse s’explique largement par la mise en œuvre à partir de 2021 de nouveaux éléments de règlementation et de politique publique dans le cadre du dispositif de sortie du glyphosate : interdiction si labour en grandes cultures, restriction d’usage en viticulture et crédits d’impôts si justification de non usage au niveau de l’exploitation.

L’augmentation entre 2022 et 2023 pourrait s’expliquer, pour tout ou partie, par la décision de renouvellement de l’autorisation d’utilisation du glyphosate du 16 novembre 2023 pour une période de 10 ans dans l’Union européenne.

De 2009 à 2023, les quantités de glyphosates vendues sont restées stables. A noter une tendance baissière depuis le pic de 2018 et ses 9 717 tonnes pour arriver à 6 758 tonnes en 2023.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du ministère de la Transition écologique.

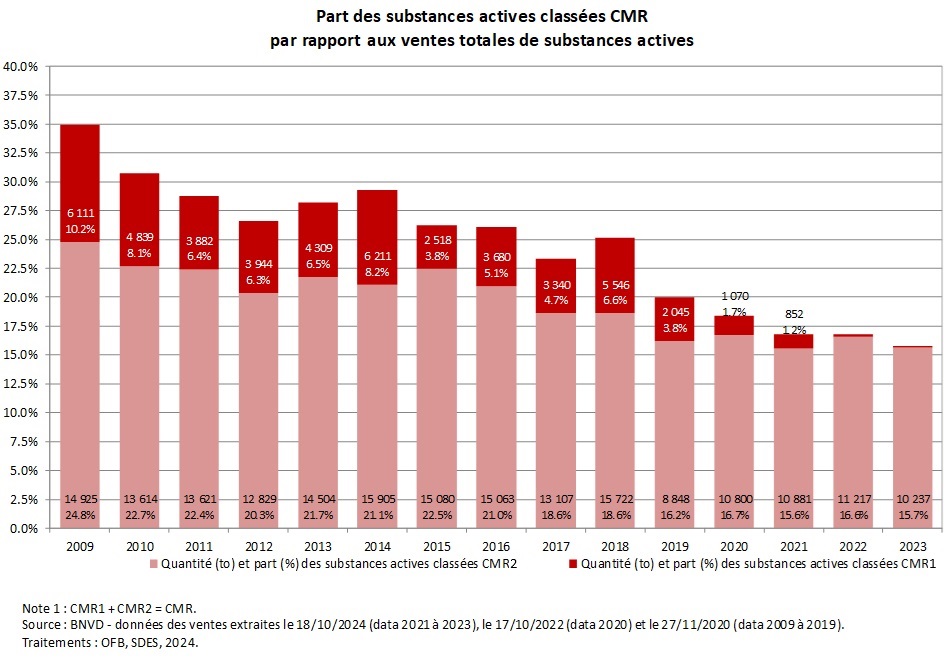

- QSA CMR

Cet indicateur rend compte de l’évolution de la proportion des substances les plus préoccupantes dans les ventes de produits phytopharmaceutiques, c’est-à-dire identifiées à ce jour comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction avérées ou supposées (CMR de catégorie 1) ou suspectées (CMR de catégorie 2) selon les critères définis dans le règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging).

L’évolution de la proportion des substances les plus préoccupantes présente une tendance générale à la baisse depuis 2009. Entre 2022 et 2023, les quantités de substances actives classées CMR sont en baisse (-9,0%). Suite au retrait réitéré des substances CMR1, le niveau de vente de ces substances les plus à risque est devenu quasi nul.

Après une baisse, les quantités de substances CMR2 sont à un niveau qui se stabilise autour de 10 000 tonnes depuis quatre ans.

La vente globale de substance à risque (CMR1 et CMR2) représente 25% de la QSA hors substances à usage en agriculture biologique ou biocontrôle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du ministère de la Transition écologique.

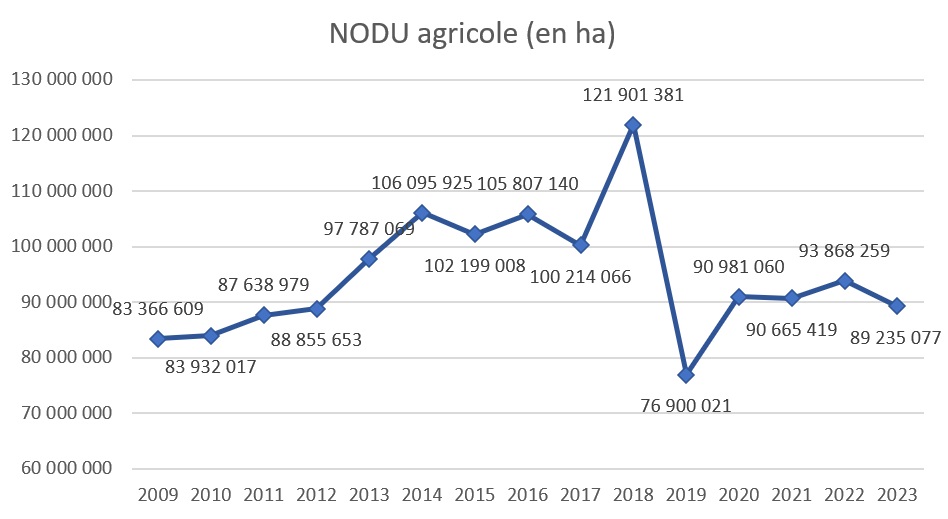

- Nombre de doses unités (NODU) agricole :

Le NODU agricole permet d’apprécier l’intensité d’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture. Il correspond à la surface qui serait traitée annuellement, avec les produits phytopharmaceutiques vendus au cours d’une année, aux doses maximales homologuées.

Il est obtenu en rapportant la quantité vendue de chaque substance active à une « dose unité », c’est-à-dire la dose maximale applicable lors d’un traitement « moyen » une année donnée.

Ramené à la surface agricole utile française, il correspond au nombre de traitements appliqués à pleine dose sur une surface d’un hectare. Il s’affranchit desbiais liés au remplacement de substances actives par de nouvelles substances efficaces à plus faible dose.

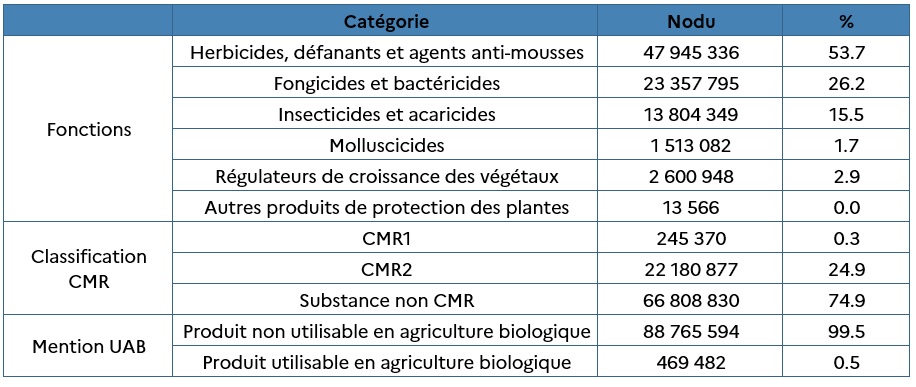

Le NODU 2023 pour les usages agricoles s'élève à 89,2 millions d'hectares, en baisse de 5% par rapport à 2022. Le NODU est principalement porté par des substances actives aux fonctions herbicides (54%), fongicides (26%) et insecticides (16%). Les substances CMR23 y contribuent pour 25%.

Comme tous les indicateurs basés sur les données de vente, le NODU est sensible aux effets de stockage chez les agriculteurs, qui a été très important en 2018 en anticipation d’une augmentation de la redevance pour pollutions diffuses en 2019.

Après une hausse continue entre 2009 et 2014, l’indicateur a atteint un plateau légèrement supérieur à 100 millions d’hectares entre 2014 et 2017, pour retomber depuis 2020 aux alentours de 90 millions d’hectares, soit une baisse de plus de 10%.

En savoir plus sur le NODU.

-

-

- Nombre de captages fermés pour le paramètre pesticides

La France compte 32 800 captages d’eau potable. Depuis 2020, quelques centaines de captages sont fermés tous les ans, soit environ 1% de l’ensemble des captages.

Parmi les captages fermés :

-

environ 20% le sont pour des raisons de contamination microbiologique ou chimique,

-

la contamination par les pesticides explique la fermeture de 6% à 11% des captages tous les ans.

Ces chiffres sont stables d’une année à l’autre, ce qui souligne la nécessité de renforcer les actions de protection des aires d’alimentation de captages.

Nombre de captages fermés entre 2020 et 2024 par cause de contamination aux pesticides et proportion par rapport aux captages fermés (source Sise-eaux – Ministère chargé de la santé)

Année

2020

2021

2022

2023

2024

Nombre de captages fermés

293

340

324

280

280

Nombre de captages fermés pour cause pesticides

21

20

29

32

27

% de captages fermés pour cause pesticides

7.2

5.9

9

11.4

9.6

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du ministère chargé de la santé.

-

Proportion de la population desservie par une eau conforme en permanence aux limites de qualité pour les pesticides

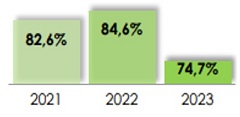

En 2023, 74,7% de la population a été alimentée en permanence par de l’eau respectant les limites de qualité réglementaires pour les pesticides et métabolites.

Toutefois, pour la quasi-totalité de la population alimentée par une eau non conforme, les dépassements des limites de qualité ont été limités en concentration et/ou dans le temps, ne nécessitant pas une restriction de l’usage de l’eau du robinet pour la boisson (7 situations de restriction d’usage en 2023).

Trois principales molécules sont à l’origine des dépassements de la limite de qualité ou de valeurs sanitaires et de non-conformités. Il s’agit du métabolite R471811 du chlorothalonil, et des métabolites de la chloridazone (chloridazone désphényl et chloridazone méthyl désphényl) dont la recherche s’est généralisée en 2023. L’amélioration de la surveillance a permis de mettre en évidence des molécules probablement présentes dans les eaux depuis de nombreuses années.

Évolution du pourcentage de population alimentée par une eau respectant les limites de qualité réglementaires pour les pesticides et métabolites entre 2021 et 2023 (source Sise-eaux – Ministère chargé de la santé)

Consultez la synthèse de la qualité de l’eau du robinet publiée chaque année sur le site du ministère chargé de la santé.

-

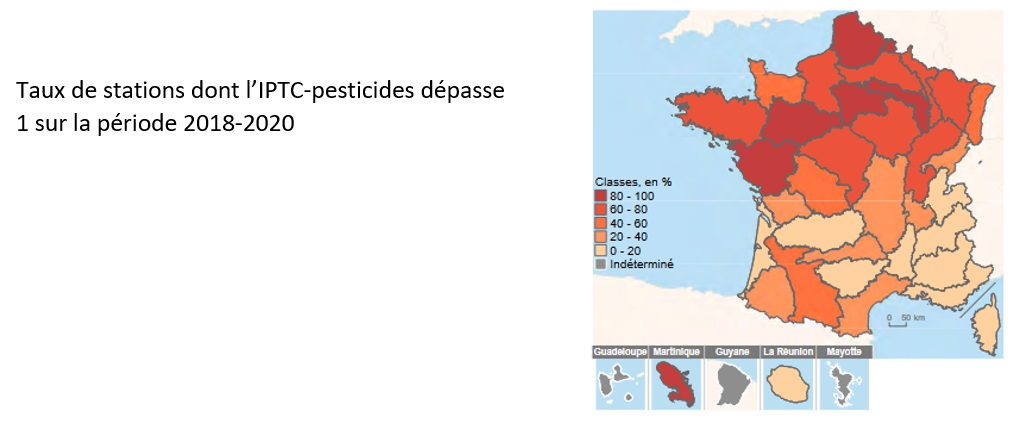

Indice de pressions toxiques cumulées (IPTC)

L'IPTC mesure l'intensité des pressions toxiques qu'un mélange de pesticides exerce sur les organismes aquatiques. Sur la période 2018-2020, près d’une station sur deux présente un IPTC supérieur à 1 (i.e. les pressions toxiques sont considérées comme « fortes »).

Accéder au rapport sur La pollution chimique des cours d’eau et des plans d’eau en France de 2000 à 2020.

-

Agriculture biologique

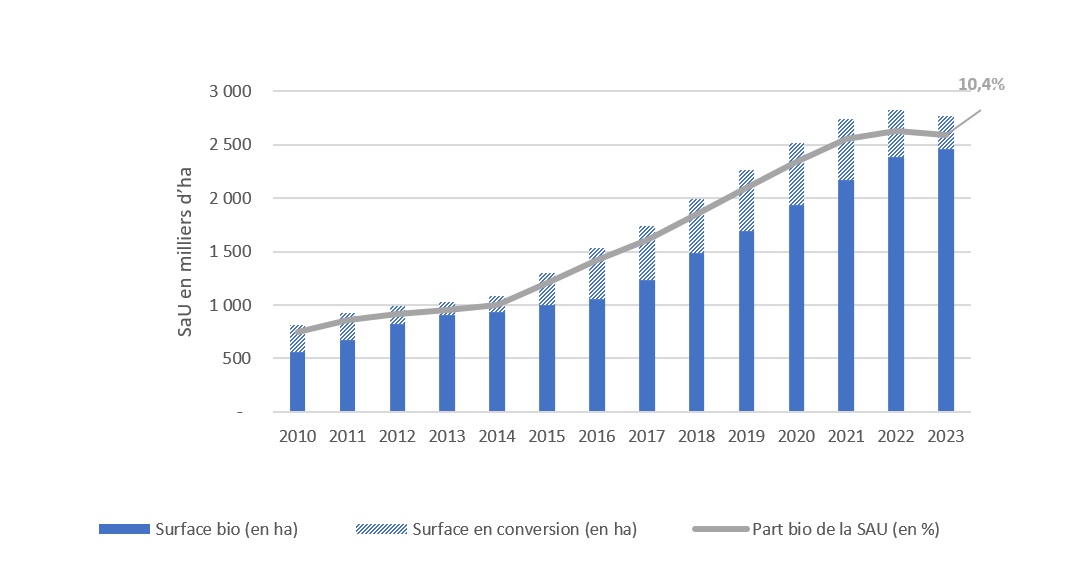

- Surface agricole utile en agriculture biologique :

La part de la surface agricole utile (SAU) en Agriculture biologique témoigne de la dynamique de cette filière, mode de production à bas niveau d’intrants.

En 2023, la surface cultivée en Agriculture biologique représente 10,4% de la surface agricole française, soit un léger recul par rapport à 2022. Depuis 2022, la croissance des surfaces bio ralentit après une forte progression entre 2015 et 2020, notamment suite à un contexte économique dégradé, marqué par la forte inflation et la baisse du pouvoir d’achat des ménages consécutive à la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine, qui a entraîné une diminution de la consommation de produits biologiques. Dans ce contexte, la dynamique des conversions s’est ralentie. Face à cette situation, l’État a renforcé son soutien au secteur, notamment à travers la publication du programme Ambition Bio 2027, la mise en œuvre de campagnes de communication pour relancer la demande et le déploiement d’aides d’urgence en 2023 et 2024.

En savoir plus sur le site internet de l’Agence bio.

Biocontrôle

Les trois indicateurs suivants ont été développés dans le cadre de la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle (SNDB), publiée en 2020 et couvrant la période 2020-2025. Ils permettent d’évaluer la dynamique relative aux solutions de biocontrôle, outils de prédilection pour la protection intégrée des cultures qui permettent de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques de synthèse.

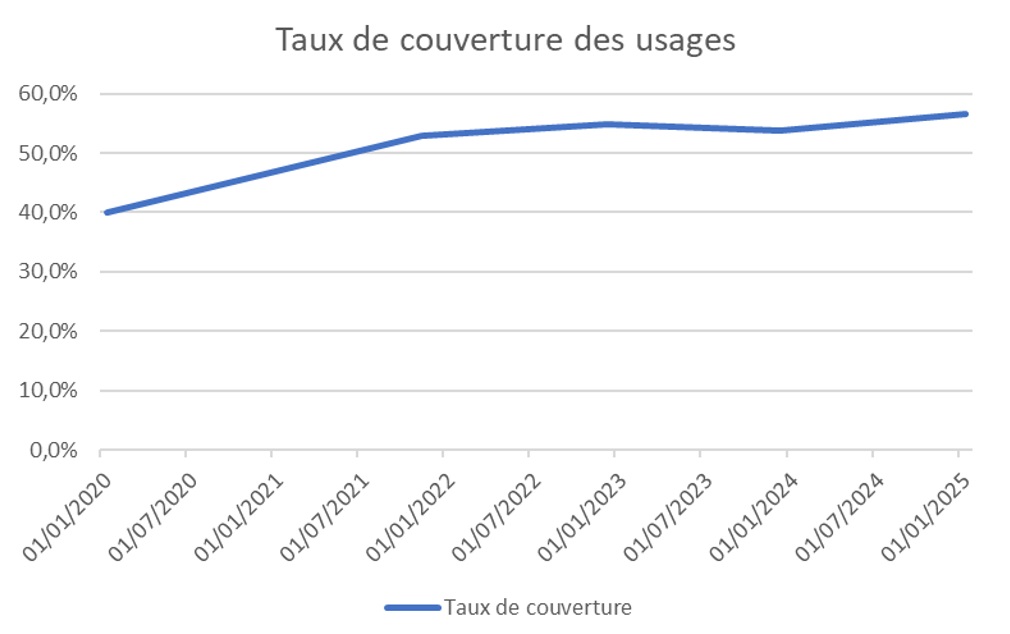

- Pourcentage d'usages couverts par les produits de biocontrôle :

Le pourcentage d’usages couverts par les produits de biocontrôle exprime la proportion de cas de stress biotiques couverts par des solutions de biocontrôle bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché. Il reflète le spectre potentiel de ces solutions.

Il est calculé en divisant le nombre d'usages couverts par au moins un produit phytopharmaceutique de biocontrôle de la gamme d'usage professionnel par le nombre d’usages couverts par tous les produits phytopharmaceutiques autorisés pour cette gamme.

Début 2025, cet indicateur atteint un peu plus de 56%, contre 40% en 2020. Malgré quelques variations, il a régulièrement progressé depuis 2020 et se rapproche de la cible de 60% fixée par la SNDB.

Date

Pourcentage d’usages couverts par les produits de biocontrôle

01/2020

40%

11/2021

53%

12/2022

54,8%

12/2023

53,8%

01/2025

56,5%

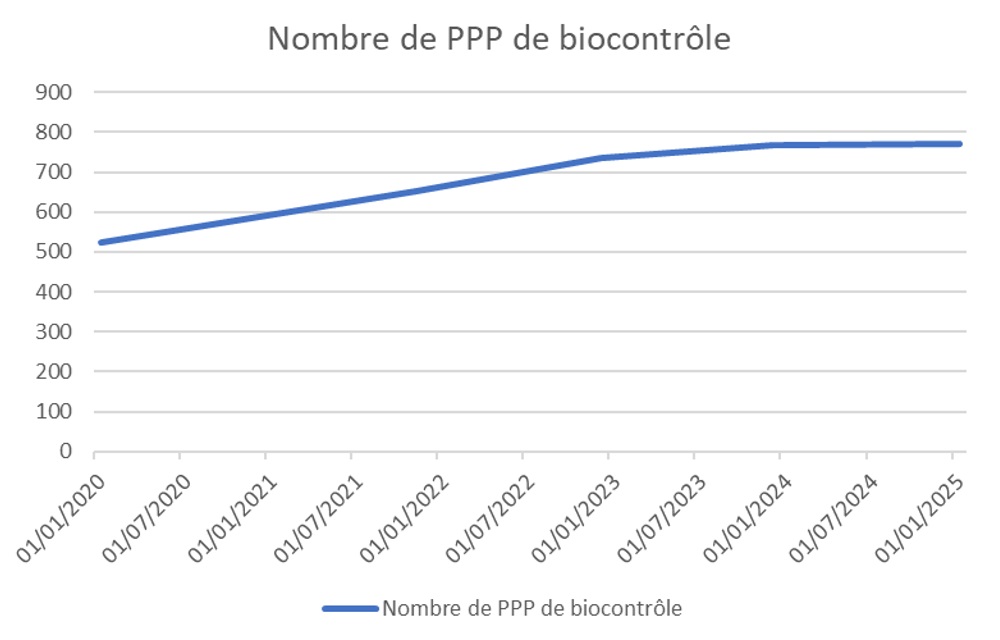

- Nombre de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle :

Cet indicateur permet de recenser le nombre de produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, figurant sur la liste des produits de biocontrôle.

Cette liste recense tous les produits phytopharmaceutiques bénéficiant de la mention biocontrôle, attribuée par l’Anses, au titre du décret n°2022-35 du 17 janvier 2022.

Le nombre de produits de biocontrôle a connu une hausse importante depuis le lancement de la stratégie, passant de 523 début 2020 à 770 début 2025. Il progresse plus lentement depuis 2023.

Date

Nombre de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle

01/2020

523

11/2021

651

12/2022

735

12/2023

768

01/2025

770

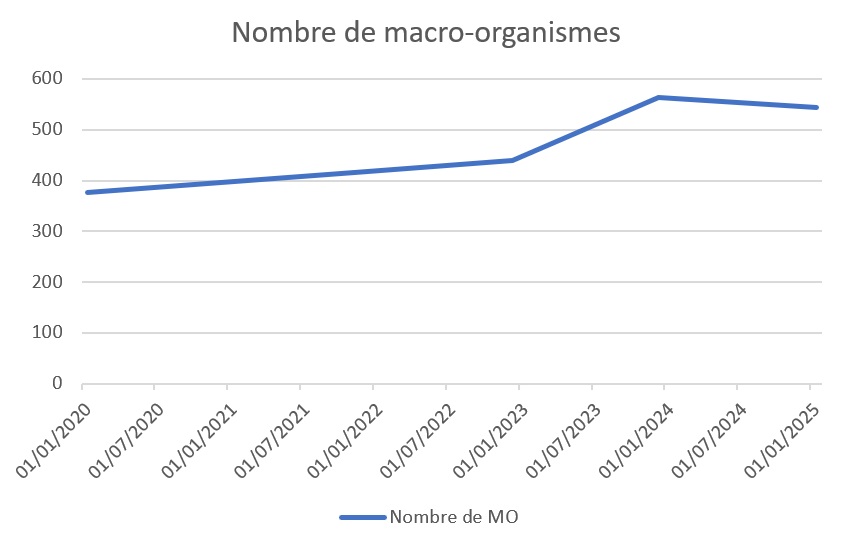

- Nombre de macro-organismes autorisés (indigènes et non-indigènes) :

Cet indicateur permet de recenser la quantité de macroorganismes autorisés et commercialisés en France.

Le nombre de macroorganismes autorisés a fortement augmenté depuis 2020, passant de 377 début 2020 à 543 début 2025. Les objectifs fixés pour 2025 ont été dépassés dès 2023. Cette tendance reflète le développement de leur utilisation sur le territoire national, notamment en maraîchage. En janvier 2025, un total de 434 macro-organismes non indigènes bénéficient d’une autorisation individuelle et 109 macro-organismes indigènes ont été déclarés. Il est attendu que ces chiffres continuent d’évoluer rapidement à la hausse, compte tenu des nouvelles demandes d’autorisation en cours.

Date

Nombre de macro-organismes autorisés (indigènes et non-indigènes)

01/2020

377

11/2021

415

12/2022

439

12/2023

564

01/2025

543

-

IFT régional : l'Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires (IFT) est un indicateur de suivi de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

L’IFT comptabilise le nombre de doses de référence utilisées par hectare au cours d’une campagne culturale pour une culture donnée. Cet indicateur peut être calculé pour un ensemble de parcelles, une exploitation ou un territoire. Il peut également être décliné par grandes catégorie de produits (herbicides ; fongicides ; insecticides et acaricides ; autres produits).

L’indice de fréquence de traitement régional est établi à partir d’enquêtes statistiques sur les pratiques culturales. Il permet de comparer l’IFT d’une culture dans une exploitation avec la moyenne régionale.

En savoir plus sur le site Vizagreste.

D’autres indicateurs sont en cours de développement :

- HRI1 régionaux ;

- Indicateur sur la pression bioagresseur/contexte climatique.

1 Les substances actives sont classées selon 4 groupes : groupe 1 (substances à faible risque), groupe 2 (substances approuvées ou réputées approuvées), groupe 3 (substance dont on envisage la substitution), groupe 4 (substances non approuvées).

2 L’indicateur HRI1 est calculé par Eurostat, pour une publication de l’année N au 30 août de l’année N+2. Ce délai s’explique par le fait que la classification des substances actives de l’année N est disponible en avril de l’année N+2.

3 Il s’agit des substances actives suspectées d’avoir un potentiel « cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction ».

Voir aussi

Stratégie Écophyto 2030

06 mai 2024Transitions et adaptation

Le Comité scientifique et technique de la stratégie Écophyto 2030

16 juillet 2025Transitions et adaptation

Les indicateurs de risque harmonisés établis au niveau européen

14 octobre 2025Santé / Protection des végétaux

Qu'est-ce que le NODU ?

07 mai 2025Transitions et adaptation

Lauréats de l'appel à projets « Amélioration de la modélisation et des seuils de risques utilisés pour l'élaboration du Bulletin de santé du végétal »

30 décembre 2024Santé / Protection des végétaux