Qu'est-ce que le CGAAER ?

Partager la page

Présentation de la structure

Organisation

Le CGAAER dispose de différentes instances : les sections et leurs réunions les collèges, les groupes de travail, l’assemblée générale, le Bureau.

Son secrétariat général comporte deux bureaux, le bureau des missions et le bureau des affaires générales.

Le CGAAER est organisé en sept sections :

-

La première section pilote l’ensemble des missions d’audit, d’inspection et de contrôle confiées au CGAAER.

-

La deuxième section est compétente en matière de politiques publiques visant l’économie des entreprises et des filières agricoles, d’élevage, halieutiques, aquacoles et agroalimentaires, ainsi que de politiques publiques qui y concourent.

-

La troisième section est compétente pour les questions relatives à la politique de l’alimentation, à la sécurité sanitaire, à la qualité nutritionnelle et organoleptique des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, à la prévention des zoonoses, à la protection des végétaux et à ses effets sur l’environnement.

-

La quatrième section est compétente pour les questions relatives à la forêt et au bois, à la nature, à la biodiversité, à l’eau, au milieu marin, et aux risques qui leur sont liés, ainsi qu’à l’aménagement et au développement des territoires ruraux.

-

La cinquième section est compétente pour les questions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, à l’innovation et au développement, à l’emploi et à la protection sociale agricoles, à la formation en lien avec l’évolution des métiers ainsi qu’à la transformation du système éducatif.

-

La sixième section est compétente en matière de gouvernance publique, d’organisation administrative, de modernisation, d’optimisation des ressources et performances, de simplification et de relations avec les usagers ainsi que de codification.

-

La septième section est compétente pour les questions relatives à la prospective, aux études et à l’évaluation, aux enjeux climatiques, aux enjeux des sciences et techniques pour la société ainsi que pour les questions internationales.

Chaque inspecteur (inspecteur général, inspecteur, inspecteur adjoint) est membre de deux sections, l’une à titre principal, l’autre à titre secondaire.

Les réunions de section

Afin d’assurer une veille sur les secteurs d’intervention, d’accroître les connaissances et d’entretenir une culture partagée, les sections réunissent une fois par mois l’ensemble de leurs membres. Ils offrent des moments de réflexion communs, par exemple sur :

- L’actualité de la section et les missions en cours ;

- Les méthodes et les outils de travail utilisés ;

- Les évolutions des politiques et nouveaux défis posés à l’action publique, à travers des rencontres avec diverses personnalités (administration, collectivités territoriales, associations, professions concernées, recherche, enseignement...)

Les collèges

Un collège assiste le président de section dans l'animation, la préparation et le suivi des travaux de la section.

Les groupes de travail

Divers groupes de travail permettent au sein de chaque section d’approfondir certaines thématiques selon une feuille de route et des objectifs définis. Ils permettent d’identifier des sujets de missions à proposer pour l’élaboration du programme annuel et des thèmes d’intérêt commun qui pourront être abordés en assemblées générales. Par leur proposition sur les enjeux transversaux, comme la formation, la communication, des groupes de travail rattachés au secrétariat général concourent au renforcement de la qualité des productions du CGAAER.

Le bureau

Le Bureau est composé du Vice-président, de la secrétaire générale et des sept présidents de section. Il se réunit toutes les semaines pour traiter des questions relevant de la vie de la structure, du rattachement des membres aux sections et groupes de travail, des attributions de missions entre les membres du CGAAER qui se sont portés candidats ainsi que de la validation du projet de programme annuel de travail.

L'assemblée générale

Le Vice-Président réunit 10 fois par an l’ensemble des membres du CGAAER pour débattre des orientations stratégiques et du fonctionnement du CGAAER, de thématiques jugées stratégiques et préparées par les sections. Elles font régulièrement intervenir des personnalités extérieures.

Textes de création du CGAAER

- Décret no 2022-1637 du 23 décembre 2022 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux

- Arrêté du 26 décembre 2022 relatif à l’organisation du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux

Règlement intérieur

- Arrêté du 28 décembre 2022 approuvant le règlement intérieur du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux

Des missions variées

Les missions réalisées par le CGAAER, sont d’ordre varié :

- des missions de conseil, de prospective, d’études, d’évaluation, d’audit et d’inspection ;

- des missions de médiation, de gestion de crise, d'expertise nationale ou internationale ;

- des missions spécifiques correspondant aux présidences ou participation à des jurys, à la représentation au sein d’organismes publics ou privés et aux missions permanentes particulières.

Le CGAAER assure un large spectre de missions intersectorielles, le plus souvent interministérielles.

Les missions se déroulent selon une méthodologie définie

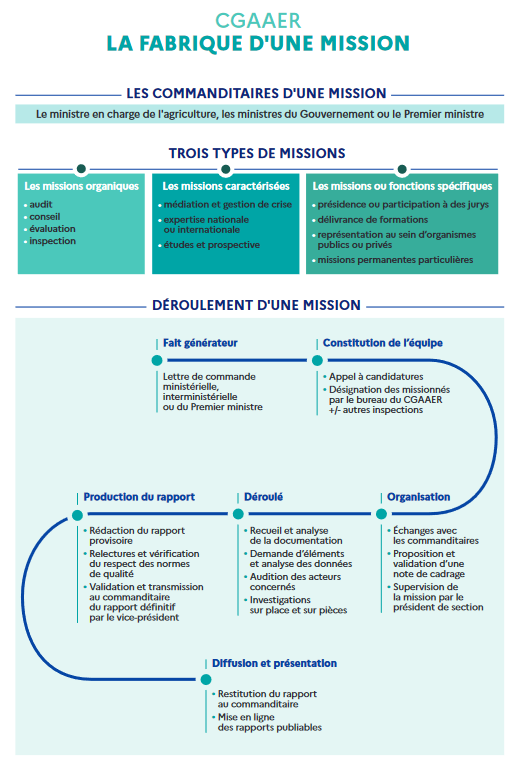

CGAAER - La fabrique d’une mission

LES COMMANDITAIRES D’UNE MISSION

Le ministre en charge de l’Agriculture

Les ministres du Gouvernement

Le Premier ministre

TROIS TYPES DE MISSIONS

Les missions organiques : Audit, Conseil, Évaluation, Inspection

Les missions caractérisées : Médiation et gestion de crise, Expertise nationale ou internationale, Études et prospective

Les missions ou fonctions spécifiques : Présidence ou participation à des jurys, Délivrance de formations, Représentation au sein d’organismes publics ou privés, Missions permanentes particulières

DÉROULEMENT D’UNE MISSION

1. Fait générateur : Lettre de commande ministérielle, interministérielle ou du Premier ministre

2. Constitution de l’équipe : Appel à candidatures, Désignation des missionnés par le bureau du CGAAER +/- autres inspections

3. Organisation : Échanges avec les commanditaires, Proposition et validation d'une note de cadrage, Supervision de la mission par le président de section

4. Déroulé : Recueil et analyse de la documentation, Demandes d’éléments et analyse des données, Auditions des acteurs concernés, Investigations sur place et sur pièces

5. Production du rapport : Rédaction du rapport provisoire, Relectures et vérification du respect des normes de qualité, Validation et transmission au commanditaire du rapport définitif par le vice-président

6. Diffusion et présentation : Restitution du rapport au commanditaire, Mise en ligne des rapports publiables

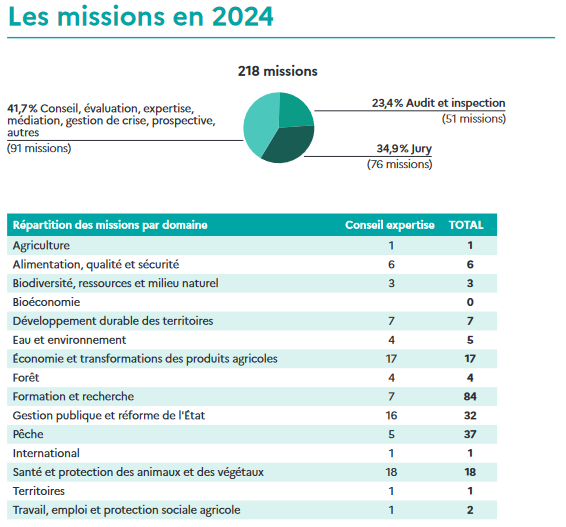

En 2024, le Conseil général a reçu 218 missions nouvelles à réaliser dans des domaines très variés se répartissant ainsi :

- 51 missions d'audit et d’inspection ;

- 91 missions de conseil, évaluation, expertise, médiation et gestion de crise, prospective et autres ;

- 76 présidences de jurys, correspondant à 70 participations à des jurys d’examen et concours, comme président ou membre de jury.

Les missions en 2024

218 missions, Répartition en pourcentage :

- 41,7 % Conseil, évaluation, expertise, médiation, gestion de crise, prospective, autres (91 missions)

- 23,4 % Audit et inspection (51 missions)

- 34,9 % Jury (76 missions)

Répartition des missions par domaine – Détail

- Agriculture : Conseil / expertise : 1 - Total : 1 mission

- Alimentation, qualité et sécurité : Conseil / expertise : 6 - Total : 6 missions

- Biodiversité, ressources et milieu naturel : Conseil / expertise : 3 - Total : 3 missions

- Bioéconomie : Conseil / expertise : 0 - Total : 0 mission

- Développement durable des territoires : Conseil / expertise : 7 - Total : 7 missions

- Eau et environnement : Conseil / expertise : 4 - Total : 5 missions

- Économie et transformations des produits agricoles : Conseil / expertise : 17 - Total : 17 missions

- Forêt : Conseil / expertise : 4 - Total : 4 missions

- Formation et recherche : Conseil / expertise : 7 - Total : 84 missions

- Gestion publique et réforme de l’État : Conseil / expertise : 16 - Total : 32 missions

- Pêche : Conseil / expertise : 5 - Total : 37 missions

- International : Conseil / expertise : 1 - Total : 1 mission

- Santé et protection des animaux et des végétaux : Conseil / expertise : 18 - Total : 18 missions

- Territoires : Conseil / expertise : 1 - Total : 2 missions

- Travail, emploi et protection sociale agricole : Conseil / expertise : 1 - Total : 2 missions

Enfin, le CGAAER est également une autorité externe de recueil des signalements au sens de la loi du 9 décembre 2016. Il recueille et traite les signalements externes que lui adressent des lanceurs d’alerte dans les domaines de l’agriculture et, concurremment avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), de la sécurité des aliments.

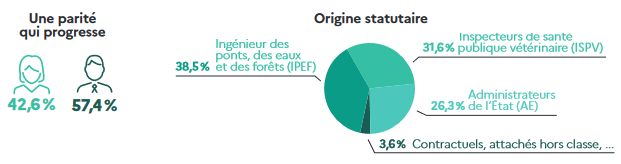

Des profils diversifiés et complémentaires

Historiquement composé essentiellement d’ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, d’inspecteurs généraux de l’agriculture, d’inspecteurs généraux de santé publique vétérinaire, le CGAAER s’est désormais ouvert à des profils plus variés.

Dans le cadre de la réforme de l’encadrement supérieur de l’État, les membres du CGAAER sont désormais nommés pour une durée de cinq ans maximum après un processus de sélection adapté. Cette réforme diversifie le recrutement tout en maintenant l'excellence pour garantir la qualité de ses travaux.

Le CGAAER est composé de près 115 membres d’origines statutaires diverses

Une parité qui progresse : 42,6 % de femmes, 57,4 % d’hommes

Origine statutaire :

- Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) : 38,5 %

- Inspecteurs de santé publique vétérinaire (ISPV) : 31,6 %

- Administrateurs de l’État (AE) : 26,3 %

- Contractuels, attachés hors classe... : 3,6 %

Nos valeurs et méthodes de travail

L’autorité et la crédibilité du CGAAER, comme la confiance dont il est crédité dans l’exercice de ses missions, reposent sur :

- son indépendance

- son haut niveau de compétence et d’expertise

- sa créativité collective

- son sens de l’intérêt général

- son exigence professionnelle, garants de la qualité de ses travaux.

Dans l’accomplissement de leurs missions, les membres du CGAAER disposent d’une liberté de propositions et de formulation de recommandations.

Les missions répondent à une demande du ministre ou de plusieurs ministres voire du Premier ministre s’agissant de missions interministérielles. Les membres réalisent les missions majoritairement en binôme et régulièrement en équipes interministérielles.

L’activité du CGAAER fait l’objet d’une programmation annuelle. Elle est complétée par des missions d’urgence dictées par l’actualité : crises de marché, crises sanitaires, crises environnementales, ou conséquences de politiques internationales...

Chaque mission est conclue par un rapport. Les rapports sont en général publiés sur le site internet du ministère.

La désignation des missionnés, la réalisation des missions, la présentation des rapports, leur diffusion, leur publication et la conservation des pièces du dossier sont régis par un document cadre intitulé « processus commun des missions », dont le respect est garant de la qualité de leurs productions.

Notre déontologie

La charte de déontologie s’applique à l’ensemble des membres du CGAAER. Elle précise les dispositions législatives et réglementaires valables pour tout agent public et les décline pour l’exercice des missions spécifiques confiées au CGAAER. Elle confère ainsi aux membres du CGAAER des obligations particulières de réserve, de discrétion professionnelle et de discernement.

Lien charte de déontologie

- Arrêté du 28 décembre 2022 approuvant la charte de déontologie du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux

- Arrêté du 28 décembre 2022 relatif au comité de déontologie du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux

- Arrêté du 28 décembre 2022 relatif à la composition du comité de déontologie du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux

Voir aussi

Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER)

10 septembre 2025Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux

Les productions du CGAAER

20 février 2025Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux

Rejoindre le CGAAER

10 septembre 2025Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux