Construire en bois : potentialités environnementales et économiques

Partager la page

La construction en bois, surtout promue pour des raisons écologiques, est un débouché structurant pour la filière forêt-bois française. Cette note offre un aperçu des grands enjeux et principales tendances dans ce domaine, qui connaît une forte dynamique d’innovation (ex. matériaux, techniques constructives). Malgré des procédés maîtrisés et des marchés porteurs, des obstacles relatifs aux perceptions sociétales et à la mobilisation de la ressource par la filière restent à lever. Les cas d’autres pays de l’Union européenne, en Scandinavie notamment, pourraient servir d’exemples.

Les notes d’Analyse présentent en quatre pages l’essentiel des réflexions sur un sujet d’actualité relevant des champs d’intervention du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Selon les numéros, elles privilégient une approche prospective, stratégique ou évaluative.

À télécharger

Introduction

Le bois est adapté à la construction, comme élément porteur (ex. résistance, flexibilité) et isolant (faible conductivité thermique). Employé dès l’Antiquité, il est au Moyen Âge très largement utilisé pour construire les villes (ex. maisons à pans de bois). L’évolution de la règlementation1, la concurrence des matériaux modernes résistants à la compression, au feu et permettant de construire sur de grandes portées (ex. béton, acier), et l’émergence de la logique industrielle entraînent son déclin à la fin du XIXe siècle. Si la filière bois-construction s’industrialise aux États-Unis et en Scandinavie dès cette époque, en France, les politiques de reconstruction d’après la Seconde Guerre mondiale favorisent largement le béton, reléguant la construction bois à des projets expérimentaux2.

Aujourd’hui, le bois est promu par les politiques publiques pour des raisons environnementales, mais aussi comme débouché valorisant la ressource et les territoires3. Les progrès techniques de ces dernières décennies permettent d’envisager des projets ambitieux, tels que les immeubles de grande hauteur.

Cette note analyse d’abord deux atouts majeurs de la construction en bois : ses avantages environnementaux et ses caractéristiques techniques. Elle aborde ensuite la question des débouchés pour la filière et de la perception du matériau. Enfin, sont présentés trois scénarios prospectifs sur l’usage du bois pour la construction de bâtiments en France d’ici 2050.

La promesse d’une performance environnementale et technique

Une ressource biologique au service de l’atténuation du changement climatique

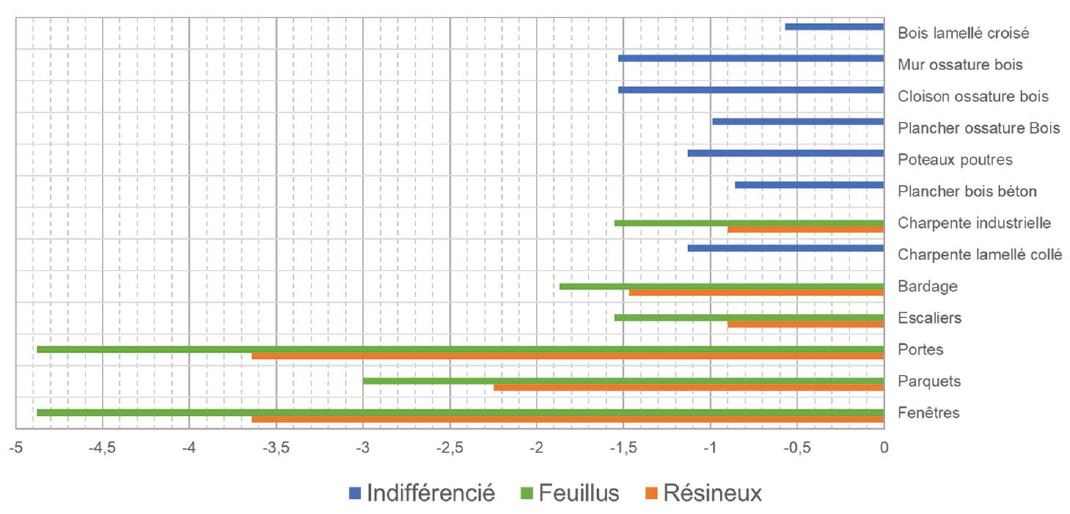

La construction bois est un levier d’amélioration du bilan carbone de la France. D’une part, les arbres stockent du carbone tout au long de leur croissance, à hauteur d’environ 1 tonne d’équivalent CO2 (tCO2eq) par m3 de bois frais. D’autre part, le carbone ainsi accumulé reste ensuite stocké dans les produits issus du bois pendant toute leur durée de vie, qui peut aller dans un bâtiment de la décennie au siècle (ex. demi-vie de 50 ans pour une charpente). Ceci limite le risque de relargage du carbone stocké en forêt, provoqué par exemple par les incendies. Employer le bois en remplacement de matériaux plus émetteurs évite aussi des émissions de gaz à effet de serre. En construction, les « facteurs de substitution » du bois (coefficients qui traduisent les émissions évitées par le remplacement d’un autre matériau) font le plus souvent état d’un gain climatique4 (figure 1).

Figure 1 : Coefficients de substitution pour différents produits de construction bois feuillus et résineux (kgCO2/kg bois)

Graphique donnant, pour différents produits de construction bois (ex. lamellé-collé, fenêtres), les coefficients de substitution en kg CO2/kg bois.

Source : auteur, d’après données IGN & FCBA, 202411

Ce potentiel est toutefois variable. Les facteurs de substitution dépendent du périmètre considéré pour le cycle de vie du produit, et de la façon de prendre en compte la croissance de la forêt. Ils ne sont pas statiques, les matériaux concurrents pouvant se décarboner, et ils varient avec l’intensité carbone du mix énergétique (rapport entre émissions et quantités d’énergie utilisées, par exemple par un pays). Le bilan carbone du bois, tout comme son caractère de matériau « neutre » du point de vue du climat, dépendent du type de ressource mobilisé, des conditions de régénération de la forêt, de la méthodologie et des conventions de calcul employées, etc.5. L’usage des bâtiments et l’urbanisme sont également à considérer, le type d’habitation et la densité de l’habitat étant des leviers de décarbonation potentiellement plus importants que le choix du matériau de construction6.

Le bois présente néanmoins l’avantage d’être une ressource biologique, et de s’inscrire à ce titre dans la « bioéconomie ». Les impacts environnementaux de la gestion forestière (sur l’eau, les sols, la biodiversité, etc.) peuvent être maîtrisés, si celle-ci respecte des critères de durabilité tels que ceux définis par le processus Forest Europe. En revanche, le béton et l’acier sont produits à partir de ressources minérales dont l’extraction (ex. sable) peut endommager les écosystèmes, consomme de grandes quantités d’eau et rejette des polluants. À l’inverse, les forêts fournissent des aménités environnementales (services écosystémiques) et d’autres produits (ex. énergie).

De nombreuses innovations techniques, maîtrisées et en développement

La construction bois contemporaine repose sur des innovations techniques et organisationnelles. Elle utilise des matériaux dérivés du bois, comme les panneaux massifs et les isolants à base de fibres. Le lamellé-collé et le lamellé-croisé, composés de bois massif assemblé par une colle, s’affranchissent des limites de taille et des faiblesses naturelles du matériau, et les progrès de la chimie ont permis de mieux assembler les composants, de les traiter contre le feu, l’humidité, etc. Certaines techniques constructives, comme l’ossature bois, s’appuient sur l’usinage et le pré-assemblage de pièces de petit calibre, pour construire rapidement en limitant les besoins de main-d’œuvre.

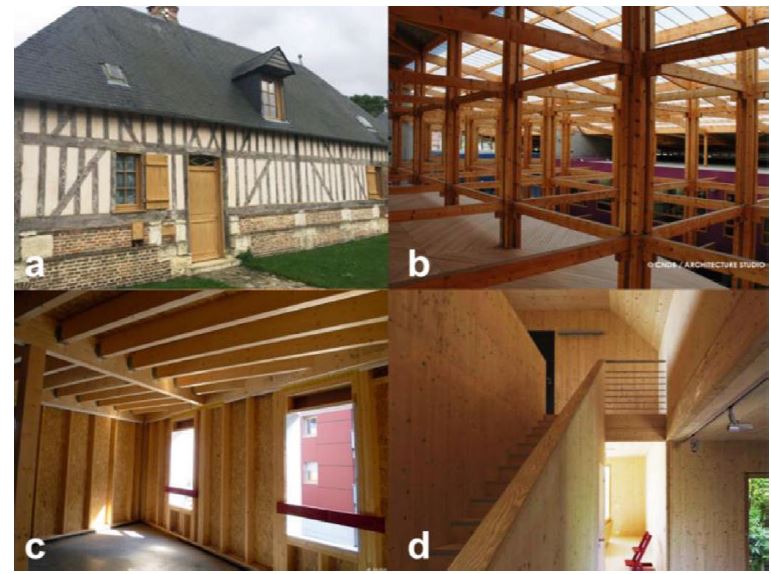

Plusieurs systèmes constructifs se partagent le marché (figure 2). L’ossature bois, le plus répandu en France, concerne 85 % des maisons individuelles en bois7. Cet assemblage de sciages rapprochés et de panneaux assurant le contreventement (stabilisation face aux forces latérales) et l’isolation permet de construire rapidement des bâtiments de taille modérée (maisons et immeubles de 2 à 4 étages le plus souvent). Le système poteaux-poutres utilise des éléments porteurs espacés et de forte section. Flexible mais onéreux, il permet de réaliser des structures plus grandes et de dégager de l’espace. Limité au haut de gamme en logement individuel, il s’adresse davantage aux grands chantiers : bâtiments professionnels et immeubles collectifs d’habitation, où sa part de marché progresse (16 % en 2020, 23 % en 2022). La construction en panneaux massifs, technique émergente, reste moins développée en France (13 % du logement collectif bois) qu’en Allemagne ou en Autriche.

Figure 2 : Différents systèmes constructifs en bois. Maison ancienne à pans de bois (a), système poteaux-poutres (b), ossature bois (c), panneaux massifs contrecollés (d)

Ensemble de quatre photographies de systèmes constructifs en bois : pans de bois, système poteaux-poutres, ossature bois, panneaux massifs contrecollés.

Source : DREAL Centre-Val de Loire (a), FCBA et CSTB (b, c et d)

La construction bois devrait continuer à bénéficier d’innovations significatives. L’emploi du bois en mixité, c’est-à-dire combiné à des matériaux complémentaires, se développe8. Un bâtiment peut juxtaposer structure porteuse en béton (résistance au feu, inertie thermique) et enveloppe en panneaux de bois (isolation thermique, esthétique, légèreté). Le bois peut aussi faire partie d’un matériau composite. Ainsi, des bétons peuvent remplacer 10 à 20 % du ciment par des cendres de bois9. La préfabrication de modules hors-site et leur assemblage sur site, avec l’appui du numérique, permettent une conception et une construction rapides et flexibles. Enfin, il est possible de fonctionnaliser les éléments dès leur fabrication : des panneaux en bois « intelligents » peuvent intégrer des éléments de connectique (informatique, électrique) dès l’usine10.

Un débouché prometteur pour une filière qui se structure

La construction bois, un marché plutôt en progression

Le marché de la construction représentait 49 % de la valeur ajoutée de la filière forêt-bois en 2022, et environ la moitié de ses emplois directs7. Cette même année, la part de marché du bois dans la construction de logements s’élevait à 6,2 %, en volume de réalisations, avec une présence plus forte en logement individuel (7,3 %) que collectif (5,3 %, avec une prépondérance de réalisation mixte bois-béton ou bois-métal). La tendance est globalement à la hausse pour ces derniers (ex. 4,6 % en 2020, 4,3 % en 2018), mais à la baisse pour le logement individuel (9,7 % et 9,4 % respectivement). Le matériau est plus fortement implanté sur les marchés des bâtiments industriels ou artisanaux et des bâtiments agricoles, avec des parts de marché de 23,5 % et 27,3 % respectivement, et pour les chantiers d’extension (28 %), sur lesquels il progresse. La rénovation est une autre activité importante (27 % du chiffre d’affaires). Des opportunités existent pour que le bois construction se développe davantage. Deux études prospectives récentes estiment que la demande en bois pour la construction en France pourrait augmenter de 29 % à 49 % entre 2019 et 205011.

Le matériau est davantage implanté dans les pays du nord de l’Union européenne, notamment en Suède, où 90 % des maisons individuelles et 20 % des logements collectifs sont à ossature bois (figure 3). Le bois y a bénéficié du développement précoce, dès le XIXe siècle, d’une industrie intégrée, du soutien de l’État lors des programmes de reconstruction, et d’habitudes culturelles. Une seconde vague de succès, plus récente, s’explique par la promotion de systèmes constructifs (notamment la pré-construction hors-site), au-delà du seul matériau12.

Figure 3 : Usage du bois dans la construction de logements neufs dans plusieurs pays

| Pays | Volume de bois par surface construite (m3/m2) | Volume de bois par habitation neuve (m3) |

|---|---|---|

| Suède | 0,28 - 0,35 | 20,5 - 25,4 |

| Autriche | 0,17 - 0,22 | 17,1 - 21,1 |

| Norvège | 0,17 - 0,18 | 20,9 - 23,1 |

| Suisse | 0,15 - 0,16 | 15,0 - 16,5 |

| Finlande | 0,14 - 0,16 | 12,5 - 14,0 |

| Allemagne | 0,11 - 0,11 | 11,4 - 18,7 |

| France | 0,07 - 0,09 | 5,8 - 7,5 |

Tableau indiquant, pour plusieurs pays européens, les quantités de bois utilisées dans les constructions neuves, par surface habitable et en moyenne par habitation.

Source : Sikkema R. et al., 2023, “A market inventory of construction wood for residential building in Europe–in the light of the Green Deal and new circular economy ambitions”, Sustainable cities and society

En France, la construction bois fait face à plusieurs défis. Certains, conjoncturels, ralentissent le secteur du bâtiment dans son ensemble (ex. inflation, hausse des taux). La filière semble néanmoins dynamique : son chiffre d’affaires augmente et la plupart des entreprises prévoient d’accroître leurs capacités de production. D’autres défis sont réglementaires, par exemple liés aux coûts induits par les normes incendies. Néanmoins, à moyen terme, la règlementation devrait favoriser les matériaux biosourcés, à l’image de la Règlementation environnementale 2020 (RE2020) qui intègre des exigences sur le cycle de vie des bâtiments neufs (bilan carbone, fin de vie des matériaux).

D’autres défis sont structurels. La filière bois est éclatée, avec un grand nombre d’entreprises de petite taille, notamment au niveau de la première transformation13,14. Les scieries, en particulier, souffrent d’un défaut d’investissement rendant difficile leur positionnement sur les produits à forte valeur ajoutée (ex : lamellé-croisé). Pour pallier cette dispersion, les acteurs et représentants de l’aval de la filière multiplient les initiatives conjointes (ex : France Bois 2024, Résobois, Bois de France). Par ailleurs, la construction fait en grande partie appel aux bois résineux, dont la récolte en France plafonne, à hauteur de 14,4 Mm3 en moyenne entre 2017 et 2023 pour le bois d’œuvre15. En résultent une dépendance aux importations de produits transformés et une sous-valorisation de la ressource en feuillus. Enfin, la multiplication des aléas climatiques et sanitaires devrait augmenter la récolte de bois dépérissant, que la filière devra être en mesure de valoriser16.

Le coût peut aussi être un obstacle. Une étude portant sur 19 projets franciliens de logement l’évalue à 1 972 € par m² de surface habitable, soit 11 % de plus que pour des opérations en béton17. Les coûts, hétérogènes, ne sont pas nécessairement corrélés aux attributs environnementaux des projets, qui restent néanmoins plus performants que la règlementation actuelle (RE2020). Une étude réalisée en Poitou-Charentes avait conclu que construire des logements individuels en bois, par rapport aux parpaings, était 3,1 % plus cher, mais que cet écart pouvait s’annuler ou s’inverser selon les paramètres pris en compte18. Les coûts dépendent ainsi des hypothèses de calcul, du niveau d’exigence règlementaire considéré, du prix des matières premières, etc.

Des représentations de la construction bois à faire évoluer encore

Dans le secteur du bâtiment, le béton est la norme. Plusieurs enquêtes montrent pourtant l’image positive du bois auprès des consommateurs, notamment lorsqu’il est promu depuis longtemps (Suède, Allemagne), pour des raisons environnementales, esthétiques et de confort19. Des craintes existent concernant sa durabilité dans le temps, sa résistance (ex. incendies), et la durabilité environnementale de l’exploitation forestière. Une communication centrée sur les préjugés, la traçabilité des produits et la certification pourrait accompagner la promotion du matériau, à ce jour centrée sur les aspects techniques et climatiques. Ces facteurs sont à replacer dans un contexte plus large, la localisation et le prix des biens guidant aussi les acheteurs.

L’État peut contribuer à infléchir les perceptions, notamment par la commande publique. Lancées en 1978 dans le cadre de la « politique d’industrialisation ouverte », les « réalisations expérimentales » ont permis de crédibiliser le bois face au monopole du béton, notamment via des démonstrateurs de logements collectifs2. La commande publique peut concerner de grands projets emblématiques, comme les Jeux olympiques de Paris 2024. La collaboration entre la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) et les professionnels de la filière, via le projet France Bois 2024, a ainsi permis de lever des défis techniques (préfabrication, résistance au feu, etc.) pour la livraison d’ouvrages majeurs (ex. village des athlètes, grand palais éphémère, charpente concave du Centre aquatique olympique), mais aussi d’acculturer donneurs d’ordre et citoyens à la construction bas-carbone en bois. Des programmes plus modestes existent aussi, tels que des établissements scolaires20 (ex. école maternelle Vincent Auriol livrée en 2019, collège Maurice Utrillo livré en 2020, à Paris).

À l’échelle territoriale, les collectivités jouent un rôle de catalyseur entre demande, industries et ressources locales. Les municipalités suédoises, via l’investissement « vert », le financement de projets pilotes et le zonage de l’aménagement, sont reconnues comme des acteurs clés du succès du matériau. En France, de nombreuses collectivités s’engagent à employer le bois dans le cadre des « pactes bois-biosourcé », et les matériaux biosourcés et bas-carbone, dont le bois, devront être employés dans 25 % des constructions et rénovations issues de la commande publique d’ici 2030, d’après le Code de l’environnement. Les marques de bois local ou de massifs forestiers (ex. Bois des Alpes) ainsi que le label "Bois de France", qui certifie l'origine et la transformation françaises du bois, viennent répondre aux impératifs de traçabilité, de reconnaissance des savoir-faire et de création de circuits courts. En parallèle, les chartes forestières de territoires et des démarches collectives (ex. Terres de Hêtre), en grande partie portées par des communautés de communes forestières et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, valorisent la ressource locale. Ces outils contribuent à faire du territoire un atout stratégique21. Enfin, les appels à manifestation d’intérêt et les concours augmentent la visibilité du matériau, notamment auprès des industriels et des architectes (ex : appels à projet France 2030, prix national de la construction bois).

Construire en bois d’ici 2050

Les scénarios qui suivent imaginent différentes voies de développement de la construction bois à l’avenir. Ces anticipations hypothétiques explorent des trajectoires volontairement contrastées. Elles ne prétendent pas décrire à l’avance la réalité, ni ce qu’elle devrait être, mais sont une invitation à la réflexion.

Sur fond de crise, une construction bois haut de gamme

Dans ce scénario, la crise du secteur du bâtiment se poursuit. Le prix des matières premières et de l’énergie augmente, la hausse des taux complique l’accès au financement et l’évolution des modes de travail (télétravail, flex office) limite la demande en immobilier professionnel. Les tensions politiques et commerciales à l’international persistent, les inégalités de répartition de la richesse se creusent en France.

En conséquence, le coût de la construction bois se maintiendrait à un niveau élevé, et le nombre de chantiers de construction bois diminuerait, retardant l’atteinte des objectifs de la transition écologique. La contraction de ce débouché limiterait l’incitation pour la filière bois à se structurer et à investir dans les technologies de production à forte valeur ajoutée. La massification de la construction bois, moteur de baisse des coûts, n’aurait alors pas lieu.

La tendance lourde à l’innovation technique laisse toutefois envisager la mise sur le marché de nouveaux produits (ex. panneaux intelligents), pour des structures en bois toujours plus ambitieuses. L’impératif de transition écologique restant d’actualité, les grands acteurs publics et privés maintiendraient leurs objectifs environnementaux. Malgré l’absence de demande à grande échelle, les projets emblématiques de construction bois pourraient se multiplier, portés par l’État et de grands groupes privés dans le cadre de leur politique de responsabilité sociétale des entreprises. Cette activité serait confortée par l’appropriation du matériau par les architectes, déjà amorcée aujourd’hui.

La construction bois se positionnerait alors sur le haut de gamme, ouvrant un débouché à forte valeur ajoutée pour une partie du secteur forêt-bois français, valorisant une ressource de qualité. Ce marché de niche, petit mais visible, serait la vitrine permettant à une filière bois-construction de se structurer et de créer une image de marque. En parallèle, l’industrie du béton, via le lobbying et un verdissement de ses pratiques (ex. recyclage, mélanges bois-béton, ciment bas-carbone), conserverait son statut dominant. La construction bois resterait en marge du modèle conventionnel, qui changerait peu.

La planification écologique, moteur d’un succès nuancé

La construction bois, résiliente malgré les difficultés conjoncturelles, verrait sa part de marché augmenter, portée par l’action publique et les acteurs de la filière. Ceux-ci renforceraient leurs actions de conseil technique, de normalisation et de promotion.

Les constructions résidentielles en bois se multiplieraient, atteignant les 20 % de part de marché observés aujourd’hui en Allemagne et en Autriche. Le bois serait majoritaire sur les segments où il est déjà bien implanté (non-résidentiel, rénovation, extensions), et deviendrait la norme pour les bâtiments temporaires. Le béton se replierait sur ces marchés, mais conserverait sa position dominante sur le segment résidentiel. Néanmoins, l’amont de la filière forêt-bois ferait toujours face aux défis actuels : éclatement de la propriété privée, sous-investissements au niveau de la transformation, etc. Les appels à la mise en gestion des forêts privées et à l’intégration amont-aval se poursuivraient22.

Sous l’influence du changement climatique, les aléas naturels et les dépérissements s’intensifieraient, rendant difficile le bouclage biomasse. Les filières scandinaves et nord-américaines, intégrées et compétitives, devraient voir leur ressource être moins fortement impactée23 et conserveraient leur position dominante. Les programmes actuels et à venir de plantations (ex. Chine, Inde, Brésil, Chili) augmenteraient la disponibilité du bois et des produits transformés hors Europe. Face à une demande croissante et à une ressource affaiblie, la construction bois française resterait dépendante des importations.

Le bois au centre d’une bioéconomie territoriale

Une politique bioéconomique forte, fondée sur l’emploi des biomatériaux et le bouclage des flux de matière et d’énergie, se met en place. Centrée sur l’innovation dans l’industrie et sur les biotechnologies, elle engendre un afflux de financements vers l’aval de la filière bois, destinés aux industries traditionnelles et au réseau émergent des startups du bois24.

Cette bioéconomie s’appuierait sur les territoires et adopterait une logique expérimentale dont les collectivités seraient le catalyseur. Des pôles industriels se formeraient en adoptant les principes de l’écologie industrielle, pour optimiser les flux de matière et d’énergie et valoriser les ressources locales25. La construction bois se développerait via des appels à projets, des démonstrateurs, etc. et la filière se restructurerait localement, autour de débouchés multiples : énergie, chimie, etc.

L’activité industrielle locale encouragerait l’emploi d’outils de développement territorial (regroupements de gestion forestière, contrats d’approvisionnement) pour l’amont forestier, permettant de pallier son éclatement. Ces dynamiques s’accompagneraient d’une hausse des préoccupations environnementales et d’une flexibilisation des modes de vie (ex. télétravail, nomadisme digital), permettant aux citoyens de réinvestir des zones rurales redynamisées économiquement par l’activité industrielle.

Le bouclage biomasse pourrait néanmoins devenir difficile en raison de l’aggravation des aléas climatiques. Intensifier la gestion des forêts pourrait aussi affecter les aménités environnementales. Les conflits locaux déjà observés aujourd’hui se multiplieraient, appelant des arbitrages entre les différents usages du bois et les multiples fonctions de la forêt26. Enfin, ce développement risquerait d’être hétérogène. Certains territoires, en raison d’une ressource moins abondante, dégradée, ou d’un manque d’intérêt des industriels, seraient laissés pour compte.

Conclusion

Le bois construction présente des avantages pour l’atténuation du changement climatique et des performances proches des matériaux concurrents. La consolidation de ce débouché constitue un enjeu de compétitivité économique pour la filière forêt-bois.

Malgré son image positive, le bois construction fait et fera face à des obstacles conjoncturels (ex. difficultés rencontrées par le secteur du bâtiment), structurels (ex. éclatement de la filière bois et difficultés à mobiliser la ressource) et comportementaux (ex. idées reçues sur le matériau). À l’heure de la planification écologique, son développement devrait se poursuive. Néanmoins, le bois construction restera, d’une part, à articuler avec d’autres solutions d’atténuation mises en œuvre dans le secteur du bâtiment (aménagement urbain, habitudes de consommation et sobriété, etc.) ; d’autre part, la production de bois destiné à la construction devra s’envisager au regard des autres usages de cette ressource (ex. énergie, chimie) et des autres fonctions de la forêt (ex. services écosystémiques, biodiversité).

La forêt reste en effet un objet social. Une évolution des débouchés à l’aval engendre des adaptations de la gestion à l’amont, qui peuvent se heurter à des réticences, voire engendrer des conflits. La durabilité de la gestion forestière, en France ou à l’étranger, est aujourd’hui une préoccupation majeure pour les citoyens. Dans ce contexte de changements profonds, une approche plus systémique de la question a priori sectorielle de la construction bois est nécessaire.

Miguel Rivière, Centre d’études et de prospective

1. Par exemple les procédures d’alignement des façades et le décret de destruction des encorbellements de 1817.

2. Berthier S., 2017, Création architecturale et industrialisation de la filière bois : l’architecture comme milieu d’expérimentation des innovations techniques, thèse de doctorat, université Paris-Saclay.

3. Ex. Conseil National de l’Industrie, 2024, Contrat stratégique de la filière bois 2023-2026 et Secrétariat général à la planification écologique, 2023, La planification écologique pour la forêt : principaux enjeux et leviers.

4. Leskinen P. et al., 2018, “Substitution effects of wood-based products in climate change mitigation”, Science to Policy, 7, European Forest Institute.

5. Meyer, F. et al., 2024, “The carbon footprint of future engineered wood construction in Montreal”, Environ. Res.: Infrastructure and Sustainability.

6. Peuportier B., 2022, Note sur l’analyse du cycle de vie des matériaux biosourcés, lab recherche environnement Vinci ParisTech.

7. France Bois Forêt & CODIFAB, 2023, Enquête nationale de la construction bois : activité 2022.

8. CODIFAB, Union industriels constructeurs bois, Fédération française du bâtiment, 2021, Mixité : Solutions constructives de demain.

9. Teker Ercan E.E. et al., 2023, “Wood Ash as Sustainable Alternative Raw Material for the Production of Concrete. A Review”, Materials.

10. Horx-Strathern O., Varga C. and Guntschnig G., 2017, “The Future of Timber Construction: CLT–Cross Laminated Timber. A study about changes, trends and technologies of tomorrow”, Zukunftsinstitut Österreich GmbH.

11. IGN, FCBA, 2024, Projections des disponibilités en bois et des stocks et flux de carbone du secteur forestier français ; Carbone 4, 2023, Scénario de convergence de filière. Résumé exécutif.

12. Schauerte T., 2010, “Wooden house construction in Scandinavia–a model for Europe”, Internationales Holzbau-Forum (IHF 2010): Aus der Praxis–Für die Praxis; Le Pierrès O., Grimault J. and Bellassen V., 2023, Développer les usages du bois à longue durée de vie : regard sur les filières allemande, roumaine et suédoise, I4CE.

13. Cour des comptes, 2020, La structuration de la filière forêt-bois, ses performances économiques et environnementales, Communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale.

14. Gaudé, L., Sémécurbe F., 2024, Les scieries : des productions spécialisées avec des modèles économiques spécifiques, Agreste Primeur n° 6.

15. Agreste, 2025, Récolte de bois et production de sciages en 2023, Chiffres et données.

16. Froissart P., 2024, Baisse de la récolte après une année record, Agreste Bourgogne-Franche-Comté Études, n° 80.

17. Barnhusen F. et al., 2024, “Le bois devient-il compétitif sur le marché francilien de la construction ?”, Note rapide de l’institut Paris région.

18. Futurobois, 2015, Comparatif des prix de la construction individuelle en Poitou-Charentes, rapport pour la DREAL Poitou-Charentes.

19. Viholainen N. et al., 2021, “Citizen views on wood as a construction material: results from seven European countries”, Canadian Journal of Forest Research.

20. Voir l’outil de cartographie des projets de construction bois fourni par FiBois Île-de-France.

21. Lenglet J., 2018, “Réorganisation institutionnelle et recomposition territoriale de la filière forêt-bois française : exemples du Grand-Est et de la Franche-Comté”, Annales de géographie.

22. Vinçon P. et al., 2024, Mise en gestion durable de la forêt française privée, Rapport interministériel IGF, CGAAER et IGEDD.

23. Schelhaas, Mart-Jan, et al., 2015, “Alternative forest management strategies to account for climate change-induced productivity and species suitability changes in Europe”, Regional Environmental Change.

24. Xylofutur, 2024, Feuille de route pour une French Woodtech.

25. L’écologie industrielle est une approche visant à limiter les impacts de l’industrie sur l’environnement en s’inspirant du fonctionnement cyclique des écosystèmes. Elle repose entre autres sur : une optimisation de l’implantation des industries dans l’espace, la valorisation des co-produits entre plusieurs installations, la mise en commun de certaines pratiques, etc.

26. Nousiainen, D. and Mola-Yudego, B., 2022, “Characteristics and emerging patterns of forest conflicts in Europe-What can they tell us?”, Forest Policy and Economics.

Voir aussi

Modélisation prospective et action publique dans le secteur forêt‑bois - Analyse n°204

11 juillet 2024CEP | Centre d’études et de prospective

Rapport d'études "La scierie de feuillus du futur. Quels choix stratégiques pour demain ?

14 novembre 2019Enseignement & recherche

Leviers forestiers en termes d’atténuation pour lutter contre le changement climatique aux horizons 2020, 2030, 2050

08 septembre 2016Enseignement & recherche

Évaluation du volet « mobilisation des bois chablis » du plan de solidarité nationale consécutif à la tempête Klaus - Analyse n°70

08 juillet 2014Production & filières