Le soutien des Régions françaises et des Länder allemands à l’agriculture biologique - Analyse n°220

Partager la page

Les notes d’Analyse présentent en quatre pages l’essentiel des réflexions sur un sujet d’actualité relevant des champs d’intervention du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Selon les numéros, elles privilégient une approche prospective, stratégique ou évaluative.

La décentralisation de la gestion du second pilier de la PAC acte l’accroissement de l’intervention des régions dans certains segments des politiques agricoles, comme le soutien à l’agriculture biologique (AB). À travers l’étude comparée de deux Régions françaises et deux Länder allemands, cette note montre que leur capacité d’action en faveur de l’AB s’est progressivement renforcée sur la période 1980-2020. La présence, au sein des réseaux d’action publique régionaux, d’une représentation des agriculteurs biologiques, alternative à la représentation agricole majoritaire, contribue à questionner le modèle agricole dominant et constitue un vecteur de politisation de cet enjeu. La défense du bio devient un moyen pour les exécutifs régionaux de marquer un changement d’orientation lors des alternances partisanes.

Ce texte a été rédigé par une chercheuse dans le cadre d’une collaboration avec le Centre d’études et de prospective à l’occasion de son intervention lors d’une « Rencontre du CEP ». Les Rencontres du CEP réunissent de manière informelle chercheurs, experts et membres de l’administration autour de la présentation et de la discussion de travaux de recherche sur des sujets prioritaires pour les politiques du ministère. Ce texte n’exprime donc pas les positions officielles du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

En Europe, la régulation politique du secteur agricole est dominée, depuis la seconde moitié du XXe siècle, par les gouvernements centraux et les négociations interétatiques à l’échelon européen. En Allemagne comme en France, le secteur repose sur une régulation de type corporatiste. La profession contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques agricoles1, au travers de confédérations syndicales – Deutsche Bauernverband et Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles – qui détiennent, jusque dans les années 1980, le monopole de la représentation. Les pouvoirs locaux interviennent seulement à la marge dans la régulation du secteur. Cependant, au début des années 1980, la prise en compte des enjeux environnementaux et de développement rural incite les pouvoirs publics à tenir compte de la diversité des contextes de mise en œuvre des politiques agricoles. Ce mouvement se traduit notamment par un processus de décentralisation de la gestion du secteur.

Cette note présente les résultats d’une recherche en science politique (encadré) qui s’interroge sur l’effectivité du renforcement de la « capacité d’action » des autorités régionales en matière de soutien à l’agriculture biologique (AB), sur la période 1980-2020, ainsi que sur ses effets sur le contenu des politiques. La notion de « capacité d’action »2 renvoie à la détention, par les autorités régionales, de ressources opérationnelles (moyens humains et financiers), institutionnelles (compétences et accès aux enceintes de décision) et analytiques (production d’une orientation politique), ainsi qu’à la faculté d’utiliser ces ressources de manière autonome.

Présentation de l’enquête comparative menée au sein de deux Régions françaises et deux Länder allemands

Le travail de recherche a été conduit entre 2014 et 2018 au sein de deux Régions françaises (Auvergne, Bretagne) et deux Länder allemands (Hesse, Basse-Saxe), choisis pour leurs caractéristiques agricoles. La Basse-Saxe et la Bretagne présentent depuis les années 1960 des systèmes agricoles intensifs orientés vers l’exportation de productions animales. L’Auvergne et la Hesse ont des structures agraires plus extensives spécialisées dans l’élevage bovin en prairie. La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, créée pendant la période d’étude, a été considérée comme un prolongement du cas auvergnat.

Le matériau d’enquête est constitué d’une centaine de documents d’archives : comptes rendus de sessions, comptes administratifs, contrats de plan État-Région en France, questions/réponses au gouvernement en Allemagne. 81 entretiens semi-directifs ont également été réalisés, avec le personnel administratif et les élus des collectivités, les représentants et techniciens des organisations professionnelles agricoles à l’échelle infranationale, ainsi qu’auprès des services déconcentrés de l’État en France.

La première partie revient sur les déterminants du renforcement du rôle des Régions et des Länder, de 1980 au début des années 2010. La partie suivante présente les « scènes de régulation » de la politique en faveur de l’agriculture biologique. Stabilisées au début des années 2000, elles reposent sur des coopérations entre autorités publiques régionales et représentants professionnels. Enfin, la troisième partie montre qu’à partir des années 2010, l’agriculture biologique est au cœur de conflits professionnels et partisans à l’échelon régional et ont pour conséquence une différenciation des politiques régionales dans le temps et dans l’espace.

1. La croissance des budgets dédiés à l’agriculture biologique

Les premiers dispositifs de soutien à l’agriculture biologique apparaissent, dans les deux Länder allemands, dès le début des années 1980 : soutien à la recherche en Hesse, subvention d’une structure de conseil en Basse-Saxe. En France, il faut attendre les années 1990 pour que les deux Conseils régionaux proposent les premières subventions : aide à la conversion en Auvergne co-financée par l’Union européenne (UE) ; financement d’un audit de la filière en Bretagne, en coopération avec la Direction régionale de l’agriculture et de la forêt (DRAF).

La précocité de l’intervention des Länder s’explique d’abord par l’implantation ancienne des mouvements pionniers de l’agriculture biologique, dès les années 1920 pour la biodynamie. Dans les années 1980, les exploitants en AB sont plus nombreux en Allemagne de l’Ouest (1 900 en 1987) qu’en France (1 500 à la même date)3. Les représentants de la filière y ont donc développé très tôt des stratégies d’influence. En outre, la Loi fondamentale qui régit le fédéralisme allemand octroie des compétences élargies aux Länder dans le domaine agricole : ils sont chargés de la mise en œuvre des dispositifs nationaux et européens, et peuvent intervenir sur fonds propres en coopération avec l’échelon fédéral. En France, les lois de décentralisation de 1982-1984 accordent tardivement aux Régions le statut de « collectivité territoriale », sans leur octroyer de compétences spécifiques en agriculture. Elles interviennent seulement au travers de la clause de compétence générale et de l’aménagement du territoire4.

Les premiers dispositifs de soutien à l’AB sont décidés, par les Länder et les Régions, de façon assez autonome. Les exécutifs régionaux ne sont pas contraints par des autorités publiques suprarégionales. La majorité des instruments mis en œuvre dépend cependant de cofinancements de l’État ou de l’UE. En France, ils sont intégrés aux Contrats de plan État-Région (CPER). En Allemagne, les aides s’inscrivent dans la compétence de modernisation agricole partagée avec le gouvernement fédéral. Du début des années 1990 au début des années 2010, on assiste dans les quatre cas étudiés à un renforcement des soutiens à l’agriculture biologique (accroissement des budgets, élargissement et diversification des modalités d’intervention).

L’accroissement des budgets régionaux dédiés à l’AB est particulièrement visible dans la décennie 2000, avec l’arrivée de majorités de gauche et/ou d’une majorité de droite en coalition avec un parti écologiste minoritaire (cas de la Hesse) (figure 1). Les majorités de droite, elles, tendent à maintenir les budgets lorsqu’elles arrivent au pouvoir.

Figure 1 – Augmentation des budgets régionaux dédiés à l’agriculture biologique

| Auvergne (Majorité de gauche au pouvoir à partir de 2006) |

Bretagne (Majorité de gauche au pouvoir à partir de 2006) |

Hesse (Coalition droite/ écologiste au pouvoir à partir de 2014) |

Basse-Saxe** (Coalition socialiste / écologiste au pouvoir à partir de 2013) |

|||||

| Année | 2004 | 2014 |

2001 |

2014 |

2005 |

2014 |

2002 |

2014 |

| Budget agricole annuel |

14 M€* |

10 M€ |

15,4 M€ |

26 M€ |

22 M€ |

27,3 M€ |

- |

- |

| Budget AB annuel |

230 000€ |

732 000€ |

457 300€ |

2 M€ |

1,1 M€ |

1,5 M€ |

1 M€ |

1,2 M€ |

| Part représentée par le budget AB |

1,6 % |

10,4 % |

3,4 % |

7,8 % |

5,2 % |

5,6 % |

- |

- |

Tableau de l’évolution des budgets régionaux consacrés à l’agriculture biologique, pour l’Auvergne, la Bretagne, la Hesse et la Basse-Saxe.

* Les dates choisies pour chacun des cas encadrent une période d’élections (2004 en France, 2013 en Basse-Saxe et 2014 en Hesse) caractérisée par une alternance partisane de la droite vers la gauche et/ou par l’arrivée du parti écologiste dans la coalition.

** Les montants sont indiqués par année.

Les montants du budget agricole de la Basse-Saxe ont été difficiles à obtenir du fait de l’intégration, sur cette période, des politiques agricoles au sein de politiques rurales élargies.

Source : auteure

Le transfert de gestion du Fonds européen agricole et de développement rural (FEADER) aux autorités régionales, en 2003 en Allemagne et en 2014 en France, constitue une étape supplémentaire dans le processus de renforcement de la capacité d’action des autorités régionales. Cependant, les effets de cette décentralisation sont contradictoires. Tout d’abord, ce processus est plus abouti en Allemagne qu’en France, où le ministère de l’Agriculture garde des prérogatives sur des aides obligatoirement ouvertes et définies à l’échelle du territoire national (ex : l’ICHN), et où l’instruction des aides surfaciques reste entre les mains des services déconcentrés de l’État. En outre, si d’un côté les États centraux transfèrent d’importantes ressources institutionnelles à l’échelon régional, de l’autre les interventions des Régions et des Länder sont très encadrées par les réglementations européenne et nationale qui se juxtaposent. Compte tenu de ces marges de liberté limitées, on retrouve en 2014, sur nos quatre terrains, les trois dispositifs de soutien similaires, intégrés aux programmes de développement rural : subventions à la conversion à l’agriculture biologique et au maintien en AB ; aides à l’investissement en matériel pour les agriculteurs et les transformateurs spécialisés en agriculture biologique ; soutiens à la certification.

Malgré la présence de cadrages par le haut, au sein du second pilier de la PAC, le développement de la capacité d’intervention des régions dans la régulation du secteur agricole incite les représentants professionnels à s’organiser à l’échelle régionale pour obtenir de nouveaux financements et participer à l’orientation et à la mise en œuvre des politiques.

2. Des politiques régionales qui dépendent diversement des organismes professionnels

En France comme en Allemagne, les représentants professionnels jouent un rôle majeur dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’action publique agricole, y compris à l’échelle infranationale. Cette modalité de gouvernance corporatiste se manifestent, entre autres, par une mission importante dévolue aux chambres d’agriculture. Implantées historiquement à l’échelle des départements en France et d’anciennes provinces en Allemagne, ces dernières connaissent, dans les quatre cas étudiés, un processus de régionalisation. En Hesse, les tensions lors de la fusion des chambres d’agriculture ont amené le Land à proposer la disparition des chambres et l’internalisation du conseil agricole au sein de l’administration, ce que la profession a accepté en 1970.

De leur côté, les acteurs de la filière AB ont participé à la création d’organismes de développement et de représentation à l’échelle régionale. En Bretagne, la fédération régionale des agrobiologistes (FRAB) voit le jour en 1988. L’interprofession biologique bretonne est, elle, créée en 1995, grâce au cofinancement de la DRAF et du Conseil régional. En Auvergne, une interprofession se met en place en 1992 à l’initiative de la chambre d’agriculture, soutenue dès 1995 par le Conseil régional. Au sein des deux Länder, la création d’organismes de représentation des mentions privées d’agriculture biologique5 s’explique par l’arrivée, à la fin des années 1990, de majorités de gauche voulant accentuer le soutien à l’AB. Les organes de représentation, le Landesvereinigung Ökologischer Landbau Niedersachsen (LÖN) et le Vereinigung Ökologischer Landbau (VÖL), voient donc le jour en 1998. En Basse-Saxe, pour mettre en œuvre la politique régionale, le gouvernement soutient également en 2002 la création d’un centre de compétences en agriculture biologique, le Kompetenzzentrum Ökolanbau Niedersachsen (KÖN).

Ainsi, au début des années 2000, l’élaboration et l’application des politiques régionales de soutien à l’AB découlent de négociations entre autorités régionales et représentants professionnels concernés. Les transactions entre ces acteurs diffèrent cependant selon les cas. En Hesse, l’intégration des services agricoles au sein du Land renforce la capacité d’action de l’institution, qui a des ressources humaines propres dédiées à la mise en œuvre des dispositifs. En retour, cela limite le rôle des représentants professionnels, disposant de peu de moyens financiers. En Auvergne, Bretagne et Basse-Saxe, les autorités régionales délèguent aux organismes professionnels la mise en œuvre des programmes d’agriculture biologique, ce qui attise les concurrences au sein des espaces de représentation professionnelle6.

Entre 2011 et 2013, des conflits entre les structures de développement de l’AB apparaissent, dans ces trois régions, ce qui conduit à déstabiliser les systèmes de gouvernance. En Basse-Saxe, au sein du KÖN, les marques privées s’opposent pour l’accès aux aides financières de l’exécutif régional. Ce dernier, pour atténuer les divisions, fait évoluer le statut du KÖN afin de le rendre plus indépendant vis-à-vis des mentions privées. Dans les deux Régions françaises, les tensions ont lieu au sein des interprofessions. En Auvergne, elles opposent deux groupes de producteurs biologiques qui ne partagent pas la même conception du développement de la filière. Le premier groupe, majoritairement constitué d’agriculteurs de l’Allier, soutient l’organisation d’une filière longue de distribution en direction de la restauration collective. Le second, majoritairement constitué de maraîchers du Puy-de-Dôme, revendique davantage d’indépendance vis-à-vis des acteurs économiques de l’aval. Ces derniers quittent l’interprofession en 2011 pour créer un groupe régional d’agriculteurs biologiques (GRAB), représentation autonome des producteurs à l’échelle régionale7. En Bretagne, c’est entre la FRAB et l’interprofession que les tensions s’exacerbent. L’arrivée d’entreprises non spécialistes de l’agriculture biologique met en minorité la FRAB, au sein de l’interprofession, et différents organismes se retrouvent en concurrence pour l’accès aux soutiens publics. La FRAB décide alors en 2014 de se retirer de l’interprofession. Si les conflits au sein des organismes professionnels s’expliquent par la concurrence pour l’accès aux ressources des autorités régionales, ils révèlent également des oppositions quant aux formes d’agriculture biologique que les acteurs défendent.

3. La politisation régionale croissante du soutien à l’agriculture biologique

À partir des années 2000, le développement de l’agriculture biologique incite certains acteurs économiques conventionnels (agriculteurs, transformateurs, distributeurs) à s’y convertir, totalement ou partiellement. Il en résulte une tendance à la « conventionnalisation »8 du secteur biologique, c’est-à-dire un rapprochement des pratiques de production et de distribution de celles de l’agriculture conventionnelle. Ce phénomène, qui s’explique par un changement d’échelle de l’agriculture biologique, attise les controverses au sein des organismes professionnels, en particulier lors des discussions sur le meilleur modèle de développement de l’AB à promouvoir. Ainsi, l’enquête auprès des représentants professionnels régionaux a conduit à distinguer deux pôles opposés. Le pôle « conventionnaliste », principalement représenté par les chambres d’agriculture et les syndicats majoritaires, considère l’AB comme un moyen parmi d’autres de mettre en œuvre des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Ses partisans tendent à nuancer l’opposition entre les deux systèmes de production, et encouragent les politiques de soutien à la filière biologique uniquement en période de sous-production par rapport à la demande. À l’inverse, un pôle « alternatif », incarné par les représentants des agriculteurs biologiques et leurs salariés, envisage l’AB comme une alternative ayant vocation à remplacer le modèle conventionnel. Selon eux, cette posture justifie une politique de développement plus systématique de la filière9.

Ces controverses sectorielles se répercutent au sein des assemblées régionales, où les politiques de soutien à l’agriculture biologique contribuent à exacerber les polarisations partisanes. Quatre types de positionnements peuvent être distingués. Tout d’abord, les partis d’extrême droite et le parti libéral-démocrate allemand (FDP) sont hostiles au soutien à l’agriculture biologique. Les premiers critiquent la pertinence même de ce modèle agricole et les élus du FDP justifient leur opposition par la nécessité de « laisser faire le marché ». En France, les élus des partis de droite conservatrice et une partie des élus du parti La République en marche (LREM) ne rejettent pas l’intervention, mais considèrent que le soutien à l’offre doit être limité lorsque celle-ci est insuffisante par rapport à la demande. Les élus des partis sociaux-démocrates et du parti communiste soutiennent l’agriculture biologique dans une logique de diversification du système agricole local. Enfin, les partis écologistes et le parti Die Linke, en Allemagne, prônent des aides importantes au nom des services environnementaux rendus et de la santé des consommateurs. Ces différentes orientations des partis s’expliquent ainsi par trois facteurs : leur positionnement dans le débat entre interventionnisme et libéralisme économiques ; l’importance des enjeux écologiques en leur sein ; leur degré de proximité avec les syndicats agricoles majoritaires.

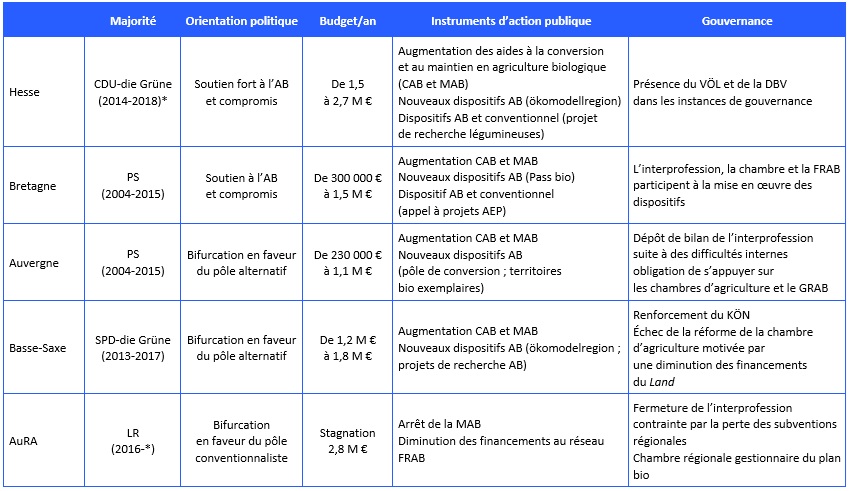

Les alternances électorales de 2004 à 2018, dans chacun des quatre cas étudiés, montrent que les exécutifs ont traduit en actes leurs préférences partisanes : modulations des budgets, choix des instruments d’action publique, relations avec des représentants professionnels œuvrant à la mise en œuvre des dispositifs, etc. (figure 2). La politique de soutien à l’AB est ainsi emblématique des évolutions stratégiques consécutives aux changements de majorité10.

Figure 2 – Incarnation des alternances dans le contenu de l’action publique

Tableau des alternances politiques dans les différentes Régions et Länder étudiés (majorité, orientation politique, budget annuel, instruments d’action publique, gouvernance).

* Sont indiquées entre parenthèses les dates de début et de fin des mandats électoraux. En France, les années d’élections sont communes à l’ensemble des Régions, alors que le calendrier électoral en Allemagne est propre à chaque Land, ce qui explique la diversité des dates concernant les cas allemands.

Source : auteure

En Hesse, l’arrivée en 2014 d’une coalition de la droite et des écologistes (CDU-Die Grünen), et en Bretagne l’arrivée du parti socialiste en 2004 ouvrent la voie à une augmentation du budget dédié à l’agriculture biologique, en maintenant un compromis avec le syndicat professionnel majoritaire grâce à l’instauration de dispositifs hybrides touchant les agriculteurs conventionnels et biologiques.

Les exécutifs d’Auvergne (2004 à 2015) et de Basse-Saxe (2013 à 2017), réunissant socialistes et écologistes, défendent une politique de rupture en faveur des organismes de représentation alternatifs. Pour le président socialiste d’Auvergne et le ministre de l’Agriculture écologiste de Basse-Saxe, critiques de la gestion corporatiste du secteur agricole, la politique de soutien à l’AB constitue un moyen de contourner les représentants professionnels majoritaires. Cependant, l’influence du syndicalisme majoritaire sur le partenaire majoritaire (SPD) de la coalition en Basse-Saxe, et les fractures au sein des agriculteurs biologiques, en Auvergne, limitent la mise en œuvre effective des changements souhaités par les élus. Et ils sont finalement contraints de traiter avec les représentants du pôle « conventionnaliste ».

En Auvergne-Rhône-Alpes, le parti Les Républicains procède, en 2016, après son arrivée à la tête de l’exécutif, à une réorientation des aides agricoles en faveur du pôle conventionnaliste11. Les soutiens visant à dynamiser la demande ne sont pas reconduits. Les campagnes publicitaires en direction du grand public sont abandonnées et les produits biologiques introduits dans la restauration collective sont remplacés par des produits locaux. Le financement de l’interprofession est arrêté en 2016. Suite à l’arrêt du cofinancement national de l’aide au maintien de l’agriculture biologique à partir de 2018, la région AuRA fait partie des premières à ne pas maintenir cette aide. L’exécutif délègue au réseau des chambres d’agriculture la gestion du plan de soutien à l’agriculture biologique, au détriment du réseau des GRAB contraint de réduire sa masse salariale après la baisse des subventions régionales.

Les quatre terrains étudiés montrent que l’asymétrie de pouvoir, entre les acteurs dominants de la profession agricole et les représentants de l’agriculture biologique, est un frein à la mise en œuvre des orientations politiques alternatives. Toutefois, les alternances partisanes ont bien une influence sur le contenu de l’action publique et sur sa gouvernance. Plus que les contextes agricoles, ce sont les orientations politiques des exécutifs qui distinguent les cas régionaux entre eux. Le modèle alternatif, inachevé dans sa mise en œuvre en Auvergne et en Basse-Saxe, se différencie du modèle de compromis, visible en Hesse et en Bretagne, et il s’oppose au modèle conventionnaliste privilégié par l’exécutif d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Conclusion

Le renforcement de la capacité d’action des Régions françaises et des Länder allemands, dans le domaine de l’AB, fait d’eux des acteurs clefs de la régulation de ce secteur agricole à partir du début des années 2010. Ce mouvement de régionalisation se traduit par l’accroissement des budgets dédiés et la diversification des instruments d’action publique. Les ressources humaines des collectivités régionales restent cependant très limitées dans ce domaine. Si en Hesse l’internalisation du conseil agricole au sein de l’administration du Land octroie une plus grande autonomie à l’exécutif régional vis-à-vis des organismes professionnels, dans les trois autres cas les exécutifs régionaux doivent s’appuyer sur des représentants professionnels pour mettre en œuvre leurs politiques. C’est donc plus par la mise en concurrence des représentants professionnels, pour l’accès aux financements régionaux, que par la détention de ressources administratives propres que les exécutifs exercent leur capacité de gouvernement.

Cette compétition est d’autant plus forte qu’elle recoupe des conceptions opposées du développement de la filière biologique portées par des professionnels agricoles et des pôles de représentation politique eux‑mêmes clivés. La politisation des dossiers et des décisions concernant l’AB, au sein des assemblées régionales, fait d’elle une politique emblématique. Lors des alternances, les exécutifs s’y réfèrent pour incarner les changements d’orientation et marquer l’avènement de nouvelles valeurs partisanes.

Ces décisions politiques, qui varient d’une équipe dirigeante à l’autre, produisent des gestions contrastées de l’agriculture biologique selon les périodes et les territoires. Cette tendance à la régionalisation, observée sur la période étudiée, a créé des différences, voire des disparités, et relativise l’idée d’une politique agricole appliquée uniformément sur le territoire national.

Léa Sénégas

Centre de sociologie des organisations, Sciences Po Paris.

Membre associé du laboratoire Arènes.

1 Muller P, Jobert B, 1987, L’État en action, Presses universitaires de France.

2 Wu X, Howlett M, et Ramesh M, 2017, Policy Capacity and Governance: Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice, Springer.

3 Peter D., Ghesquière Ph., 1989, Bilan des connaissances et des applications de l’agriculture biologique et intérêt pour l’agriculture communautaire. Situation des pays de la CEE, Commission des Communautés européennes, p. 321.

4 Berriet-Solliec M., 2002, « Décentralisation et politique agricole en France », Économie rurale, no 1, vol. 268, p. 54‑67.

5 Les trois principales mentions privées en agriculture biologique en Allemagne sont Bioland, Naturland et Demeter.

6Samak M., 2013, « Quand la “bio” rebat les cartes de la représentation des agriculteurs. L’institutionnalisation de l’agriculture biologique dans les Alpes-Maritimes », Politix, n° 103, pp. 125-148.

7 Sénégas L., 2019, « Le soutien du Conseil régional d’Auvergne à l’agriculture biologique : entre volonté politique et intérêts professionnels », Économie rurale, n° 368, pp. 19‑33.

8 Darnhofer I., Lindenthal T., Bartel-Kratochvil R., Zollitsch W., 2010, « Conventionalisation of organic farming practices: from structural criteria towards an assessment based on organic principles. A review », Agronomy for Sustainable Development, vol. 30, pp. 67‑81.

9 Sénégas L., 2025, « Power struggles within regional policy networks to developp organic farming : the territorialisation of sectoral tensions », Review of agricultural, food and environnemental studies.

10 Siné A., 2006, L’ordre budgétaire. L’économie politique des dépenses de l’État, Économica.

11Sénégas L., 2024, « L’agriculture biologique, une politique régionale emblématique », Gouvernement et action publique, vol. 13/4, pp. 5-30.

Voir aussi

La segmentation du secteur agroalimentaire français : analyse et tendances - Analyse n° 200

15 mars 2024CEP | Centre d’études et de prospective

Estimation des besoins actuels et futurs de l’agriculture biologique en fertilisants organiques - Analyse n°195

07 septembre 2023CEP | Centre d’études et de prospective

Amélioration de la qualité des repas en restauration collective : mobilisation des acteurs et premiers résultats - Analyse n°189

14 juin 2023CEP | Centre d’études et de prospective