Gilles Laferté, directeur de recherche en sociologie : « Les nouveaux actifs agricoles sont forts d’une inventivité entrepreneuriale »

Partager la page

Le 10 juin 2025, le Centre d’études et de prospective (CEP) du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a organisé un séminaire consacré aux nouveaux actifs agricoles. Celui-ci a permis de présenter les conclusions de cinq projets de recherche retenus et financés par le ministère. Grand témoin de cet évènement, Gilles Laferté, directeur de recherche en sociologie à INRAE, revient sur les singularités qui caractérisent ces nouveaux entrants et les transformations du monde agricole auxquelles ils contribuent.

Comment les sociologues qualifient-ils la profession d’agriculteur ? Est-il question d’un groupe social unique ?

Lors de la refonte des catégories socioprofessionnelles en 1982, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a identifié six groupes socioprofessionnels — le groupe des « agriculteurs exploitants » était l’un d’eux. À cette époque, la profession agricole avait d’ailleurs fortement insisté pour être représentée de manière unique. Cette idée d’un groupe agricole commun, tous les sociologues, de Karl Marx à aujourd’hui, l’ont reprise, notamment parce qu’ils sont représentés le plus souvent par des institutions spécifiques (syndicats, chambres professionnelles, mutuelle, banques…). Ce faisant, chacun a souligné le caractère inclassable des agriculteurs dans une société de classes : inclassable parce qu’ils sont propriétaires de leurs moyens de production, ce qui les mettrait du côté des patrons ; mais s’ils emploient quelqu'un, ce sont globalement eux-mêmes, parce qu’ils n’ont pas une armée de salariés. Ni bourgeois, ni prolétaires en somme. Seul Pierre Bourdieu a entrepris de les classer ; son innovation était d’intégrer la question culturelle et pas seulement économique en parlant de distinction sociale. Ainsi, il plaçait les agriculteurs du côté des classes populaires en tant que groupe, notamment pour des considérations culturelles. Aujourd’hui, notamment pour des raisons économiques, cela paraît insensé de placer les grands céréaliers ou les viticulteurs de domaines prestigieux dans les classes populaires.

Quelle nouvelle lecture sociologique proposez-vous pour distinguer les agriculteurs ?

Aujourd’hui, il n’est plus question d’une seule classe sociale, mais de plusieurs groupes agricoles. Nous pourrions classer les agriculteurs de la façon suivante :

- un premier groupe proche de la bourgeoisie économique. Les agriculteurs sont ici assimilés à de gros indépendants ou des patrons de petites et moyennes entreprises. Ces agriculteurs dégagent un revenu suffisant et ont souvent plusieurs activités entrepreneuriales ;

- un deuxième groupe plus alternatif, proche des classes moyennes qualifiées. Ce sont des agriculteurs diplômés, dotés en capitaux culturels et sensibilisés aux enjeux sociaux et environnementaux. L’influence familiale et la reproduction sociale jouent un rôle important – souvent, les frères et sœurs exercent dans des milieux enseignants, médicaux ou associatifs ;

- enfin, un dernier groupe qui appartient à une classe populaire à patrimoine. Ce sont des chefs d’exploitation à faibles revenus, qui font face à des problèmes de viabilité interne de leur activité, mais possèdent un patrimoine professionnel qui les distingue des classes populaires salariales (matériels, bâtiments, cheptel, plantations…).

Associez-vous différentes productions agricoles à chacun de ces groupes ?

Cette tripartition de la classe agricole est en lien avec les productions. Les céréaliers, les viticulteurs ou les chefs d’exploitation en grandes cultures, particulièrement conventionnelles, sont davantage du côté de la bourgeoisie économique. Les petits maraîchers en agriculture biologique s’inscrivent eux dans des projets de systèmes de production alternatifs. D’autres agriculteurs, chefs de petites et moyennes exploitations, vont avoir une construction politique s’appuyant sur le maintien d’une agriculture conventionnelle, plus souvent en polyculture, éloignée du modèle ultramoderne et productiviste : ils appartiennent plutôt au troisième groupe.

Vous êtes intervenu en tant que grand témoin lors du séminaire consacré aux nouveaux actifs agricoles, organisé par le Centre d’études et de prospective (CEP) du ministère en juin 2025. Quels changements ces nouveaux entrants apportent-ils à l’agriculture ?

La transformation de l’agriculture passe par les nouveaux actifs, et notamment les installés non issus du milieu agricole. Ces derniers rentrent par les modes alternatifs, moins consommateurs de capitaux et de foncier : le petit maraîchage, la viticulture dans de nouvelles régions viticoles… Ce sont des formes singulières de l’agriculture. Les nouveaux entrants sont forts d’une inventivité entrepreneuriale. Ils requalifient les professions historiquement populaires en professions distinctives, contournant complètement le mot de paysan ou de berger par exemple, devenues de belles professions.

Les nouveaux actifs redéfinissent aussi les contours des métiers agricoles. Par exemple, ils normalisent l’idée de salarisation. Pour eux, il est important d’avoir du temps consacré aux loisirs ; ils s’imposent des horaires, ils valorisent les vacances, leurs rôles de parents… Ils font tout pour que la vie professionnelle n’envahisse pas toute la vie domestique. Un phénomène contraire à ce qui a longtemps fait la singularité du monde agricole.

Mais ces nouveaux entrants ne détiennent généralement pas les capitaux nécessaires à l’agriculture moderne. Pour le cœur même de l’agriculture, comme les grandes céréales, les vignobles prestigieux ou les exploitations porcines, ce sont encore essentiellement les héritiers qui reprennent l’activité.

Les nouveaux actifs agricoles ont-ils le monopole de l’inventivité ?

Les héritiers aussi sont acteurs de la transformation. Parfois, ceux qui reprennent la ferme familiale veulent complètement modifier l’exploitation parentale, en passant du conventionnel au bio ou à une agriculture raisonnée. Céline Bessière s’est intéressée à cette question de la reproduction sociale dans les années 2000-2010. Ses travaux ont montré que les repreneurs, enfants d’agriculteurs, réinventaient l’exploitation familiale selon des normes adaptées à leur époque et à leur formation. Je partage ce constat. Plus les repreneurs sont diplômés et suivent des formations longues de l’enseignement agricole, plus ils vont être critiques du modèle conventionnel. C’est la mission de l’éducation agricole aujourd’hui : précipiter la transition agroécologique.

Quels enseignements retenez-vous des projets de recherche présentés lors du séminaire ?

Ces projets de recherche confirment l’hypothèse d’une tripartition des agriculteurs. La recherche AgriTempo, pilotée par le laboratoire Tetras (université de Lorraine), est celle dont je suis structurellement le plus proche. Elle s’intéresse au temps de travail et aux modes de vie des nouveaux entrants. Ce décalage du rapport au temps des agriculteurs avec le temps salarial me paraît nécessaire à renseigner. Ce sujet est en lien avec RURALITIC, l’un des projets coordonnés par INRAE, auquel je participe directement.

Plus largement, il est fondamental de lancer des appels à projets de recherche de cette envergure. Il faut les poursuivre et les développer. En France, l’outil de connaissance des espaces ruraux et agricoles est excellent, en comparaison à d’autres pays. Nous avons la chance de compter de nombreuses écoles d’agronomie, vétérinaires et de paysage, et de pouvoir nous appuyer sur des instituts de recherche comme INRAE, dont le rayonnement est mondial. Les travaux du Centre d’études et de prospective (CEP) du ministère de l’Agriculture fournissent des ressources essentielles. Cette cellule prospective est une interface très précieuse avec le monde académique.

Voir aussi

« Nouveaux actifs agricoles » : 5 rapports de recherche pour mieux connaitre les néo-agriculteurs

11 juin 2025Installation et transmission

Qui s’installe en agriculture aujourd’hui ? - Analyse n°215

10 juin 2025CEP | Centre d’études et de prospective

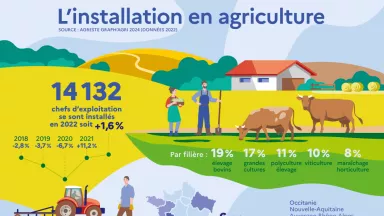

Infographie - L'installation en agriculture

13 octobre 2025Installation et transmission