Libéralisation des politiques agricoles : le cas de la Nouvelle-Zélande - Analyse n°210

Partager la page

Les notes d’Analyse présentent en quatre pages l’essentiel des réflexions sur un sujet d’actualité relevant des champs d’intervention du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Selon les numéros, elles privilégient une approche prospective, stratégique ou évaluative.

À télécharger

La politique agricole de la Nouvelle-Zélande a connu d’importantes évolutions au cours du temps. Cette note met en évidence son rôle dans les transformations agricoles du pays. Elle montre que si les pouvoirs publics sont intervenus fortement pour favoriser l’essor d’une production laitière familiale et herbagère, ce soutien a diminué dès les années 1950. La libéralisation de 1984-1985, qui ne concernait pas que le secteur agricole mais l’ensemble de l’économie du pays, a eu quant à elle des conséquences importantes sur les dynamiques de développement agricole à l’œuvre.

Introduction

En matière de politique agricole, la Nouvelle-Zélande est un cas quasi unique, dans la mesure où le pays a procédé, en 1984-1985, au démantèlement presque total des dispositifs de régulation du secteur agricole qui existaient jusqu’alors. Cette situation fait de la Nouvelle-Zélande un cas d’école, permettant étudier les conséquences d’une « libéralisation » des politiques agricoles, ce terme s’entendant ici comme le fait de réduire l’intervention de l’État dans ce secteur.

Plusieurs études ont analysé la libéralisation de la politique agricole néo-zélandaise et les divergences d’interprétation sont nombreuses. Pour certains, l’année 1985 marque le passage "d’un des systèmes parmi les plus régulés au monde à cette période à une très forte libéralisation"1, le gouvernement faisant le choix "d’éliminer toutes les distorsions étatiques […] et d’exposer pleinement le secteur agricole aux forces du marché"2. D’autres, sans minimiser l’importance des transformations opérées, observent que le cœur de la réforme a consisté à supprimer les soutiens directs, lesquels n’avaient été introduits qu’au cours de la décennie précédente3.

Cette note interroge les objectifs et conséquences de la dérégulation de 1985, en se focalisant sur la production laitière et en la replaçant dans une perspective historique. La première partie analyse les outils de régulation du secteur agricole progressivement mis en place, et leur rôle dans l’émergence d’une production laitière familiale et herbagère. La deuxième partie montre que dès les années 1950, les éleveurs laitiers néo-zélandais étaient exposés à la concurrence internationale, ce qui les a conduits, compte tenu des régulations alors en place, à s’orienter vers des modes de production agro-écologiques. Enfin, la dernière partie décrit les réformes opérées en 1985 et leurs conséquences.

L’interventionnisme de l’État en faveur d’une production laitière familiale et herbagère (1880-1940)

La fin du XIXe siècle et le début du XXe se caractérisent par un interventionnisme croissant de la part de l’État néo-zélandais en matière agricole. Cette partie décrit les outils instaurés et met en lumière leur rôle dans les transformations agraires.

Une agriculture initialement dominée par la grande exploitation (1880)

Amorcée en 1840, la colonisation britannique de la Nouvelle-Zélande est loin d’être terminée en 1880, en tout cas sur l’île Nord. La quasi-totalité de l’île Sud est en revanche exploitée dès les années 1860.

En 1880, l’agriculture du pays est dominée par de grandes exploitations capitalistes à salariés, détenues par de riches colons issus de la gentry anglaise. Leurs exploitations, de plusieurs dizaines de milliers d’hectares, sont tournées vers la production de laine, éventuellement associée à la céréaliculture. Les salariés de ces grands domaines possèdent généralement de petits lopins de terre où ils pratiquent une agriculture d’autosubsistance. La société agraire néo-zélandaise est, à cette époque, socialement très différenciée et inégalitaire. Le recensement de 1878 montre ainsi que les 417 exploitations de plus de 2 000 ha, qui ne représentaient que 1,6 % des exploitations néo-zélandaises, accaparaient à elles seules presque 60 % de la surface agricole utilisée (SAU) nationale. À l’autre bout du spectre, les 6 000 exploitations de moins de 4 ha, soit 23 % des unités de production, se partageaient 0,2 % de la SAU.

L’émergence d’une agriculture familiale avec le soutien des pouvoirs publics (1880 1920)

La crise de surproduction mondiale de la fin du XIXe siècle4 impacte directement la Nouvelle-Zélande. Elle se traduit par une chute des prix de la laine et du blé, qui mène à la faillite de nombreux grands domaines agricoles. En réponse, l’agriculture familiale reçoit un soutien grandissant de la part des pouvoirs publics, qui y voient le moyen de pallier la défaillance du modèle capitaliste. Ce soutien à l’agriculture familiale atteint son apogée en 1891, avec l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement libéral ouvertement acquis à sa cause.

Cet appui se traduit par des mécanismes d’attribution des terres à coloniser, principalement localisées sur l’île Nord, privilégiant désormais les agriculteurs aux ressources limitées. Sur l’île Sud, la priorité est au démantèlement des grands domaines, pour permettre l’installation d’agriculteurs familiaux sur des surfaces plus réduites. Pour cela, le gouvernement introduit en 1891 une taxe foncière progressive, dont le taux augmente en fonction de la surface détenue. Plus radicale encore, la Land for Settlement Act (1894) donne la possibilité à l’État de saisir les grands domaines, d’en exproprier les propriétaires et de les subdiviser pour installer des agriculteurs familiaux.

Si ces dispositifs ont soutenu l’émergence d’une agriculture familiale, laquelle s’impose progressivement au début du XXe siècle, il serait faux de considérer qu’ils ont permis un accès général au foncier agricole. Toute une frange de la population (notamment les maoris et travailleurs journaliers des grands domaines) en demeure exclue. Une autre erreur serait de considérer que cet essor tient uniquement aux politiques mises en œuvre. À bien des égards, il apparaît même que ce soutien politique est en fait venu soutenir a posteriori une dynamique déjà à l’œuvre. En effet, dès le début des années 1880, face à la chute des prix agricoles, nombre de grands propriétaires vendent leur exploitation, sans que l’intervention de l’État ne soit nécessaire. Par ailleurs, avant d’être soutenue par le gouvernement, l’agriculture familiale l’a été par la bourgeoisie marchande (banques, exportateurs, etc.) qui y a vu un substitut efficace à l’exploitation par de grands domaines, et lui a mis à disposition ses capitaux5.

L’interventionnisme de l’État au service d’une production laitière herbagère (1920 1940)

Le début du XXe siècle est marqué en Nouvelle-Zélande par l’essor de la production de lait, dont les produits peuvent désormais être exportés par les voies maritimes. Elle se développe surtout sur l’île Nord, où les conditions climatiques sont favorables. Au sud, l’élevage ovin et la céréaliculture restent prédominants.

Les systèmes laitiers mis en œuvre en 1920 s’appuient sur des plantes sarclées fourragères (chou, betterave) pour l’alimentation hivernale des animaux. Exigeantes en main-d’œuvre, elles limitent la productivité du travail des éleveurs. La plupart des agronomes d’alors proposent de les supprimer et de les remplacer par des prairies multi-espèces de longue durée. La persistance et les rendements de ces prairies seraient accrus par la sélection variétale, l’apport d’amendements calciques et d’engrais phosphatés, et par l’instauration d’un pâturage tournant. La plus grande productivité des herbages doit permettre, moyennant la mécanisation de la récolte des fourrages, de substituer le foin aux plantes sarclées dans l’alimentation des animaux.

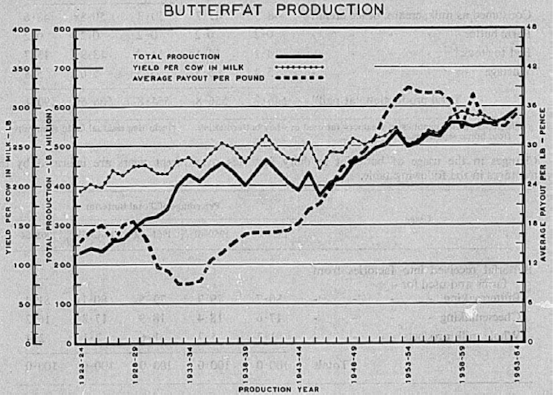

Ces transformations nécessitent des investissements que le contexte économique des années 1920 ne permet pas, et leur mise en œuvre nécessitera le soutien de l’État. Celui-ci se traduit d’abord par la négociation des accords d’Ottawa (1932), qui octroient aux produits agricoles néo-zélandais un accès préférentiel au marché britannique. Par ailleurs, le gouvernement établit des offices de commercialisation (marketing boards) chargés de réguler les productions exportées. Cette régulation se renforce en 1935, à la faveur de l’arrivée au pouvoir du premier gouvernement travailliste. Celui-ci instaure des prix garantis pour les produits laitiers, prix calculés de façon à couvrir les coûts de production6. Il en résulte une augmentation du prix du lait (figure 1). À cela s’ajoutent des mesures visant à faciliter l’accès aux intrants (subvention au transport de la chaux et des engrais phosphatés) et au capital (création d’une banque publique de crédit agricole)7.

Figure 1. Évolution des volumes de production et du prix du lait en Nouvelle-Zélande entre 1920 et 1955

Un graphique montre l’évolution des volumes de production et du prix du lait en Nouvelle-Zélande entre 1920 et 1955.

A graph showing the evolution of production volumes and milk prices in New Zealand between 1920 and 1955.

Source : New Zealand Official Yearbook, 1956

Ces soutiens permettent aux éleveurs néo-zélandais de mettre en œuvre, à partir de 1935, la "révolution herbagère"8. Il s’ensuivit une augmentation des volumes de beurre et de fromage produits et exportés (multipliés par neuf pour le beurre entre 1920 et 1940, + 70 % pour le fromage). La Nouvelle-Zélande devient le premier fournisseur de beurre du Royaume-Uni, qui fait alors figure de plaque tournante des marchés internationaux de produits laitiers.

Des éleveurs laitiers exposés à la concurrence internationale et peu soutenus (1950-1985)

À partir des années 1950, les producteurs laitiers néo-zélandais sont de plus en plus exposés à la concurrence internationale. Confrontés à un contexte économique difficile, ils s’orientent vers un développement agricole original, centré sur l’agro-écologie.

Chute du prix du lait liée à la concurrence des exportations européennes subventionnées

La mise en œuvre de la politique agricole commune à partir de 1957, puis surtout 1962, se traduit par une augmentation des exportations laitières européennes. Subventionnées, elles créent une rude concurrence vis-à-vis des exports néo-zélandais. Dans ces conditions, sauf à accepter de mobiliser d’importantes ressources budgétaires, le gouvernement néo-zélandais n’est pas en mesure de maintenir tel quel le système de prix garantis introduit en 1936. La Dairy Board Act (1961) supprime alors toute référence au coût de production dans la fixation du prix garanti, et celui-ci s’apparente désormais à un outil de lissage des prix internationaux, dont il atténue les fluctuations d’une année sur l’autre.

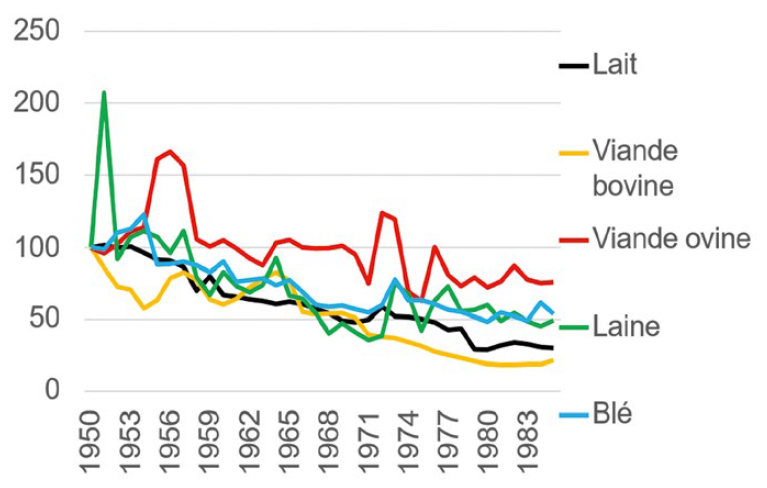

La situation se complique encore en 1973, lorsque le Royaume-Uni rejoint le marché commun européen. La Nouvelle-Zélande perd alors son accès privilégié au marché britannique, qui absorbait 83 % de ses exportations de beurre et 72 % de ses exportations de fromage9. Dans ce contexte, les prix du lait à la production dégringolent et sont divisés par quatre en monnaie constante entre 1950 et 1985 (figure 2).

Figure 2. Évolution des prix agricoles, monnaie constante, base 100 = 1950

Un graphique montre l’évolution des prix agricoles, en monnaie constante, avec une base 100 en 1950

Source : FAOStats et Infoshare

En parallèle, les éleveurs sont pénalisés par un prix des intrants et équipements élevé. Il résulte du contrôle des importations instauré en 1937 pour maintenir l’équilibre de la balance commerciale du pays. Cette mesure contribue à renchérir de 35 à 55 % le prix des principaux produits importés (engrais azotés, aliments du bétail, tracteurs, etc.)10.

Dans les années 1970, l’introduction de subventions dont bénéficient peu les éleveurs laitiers

Les années 1970 sont marquées par l’introduction de soutiens directs. Ils visent à aider le secteur agricole, alors fragilisé par la perte du débouché britannique. De nombreuses subventions directes sont créées : aides aux investissements, subvention à l’utilisation d’engrais et de chaux, etc. Une aide contracyclique est également instaurée en 1978, le Supplementary Minimum Price (SMP). Elle est versée aux producteurs de lait, viande et laine lorsque le prix de leurs produits descend en dessous d’un plancher fixé annuellement par le gouvernement. La détermination du prix plancher n’obéit pas à des modes de calculs précis. Rétrospectivement, il apparaît que les prix planchers pour la viande ovine et la laine ont été fixés à des niveaux supérieurs aux prix internationaux, occasionnant le versement d’aides compensatrices environ une année sur deux. À l’inverse, les prix planchers pour le lait semblent avoir été fixés à des niveaux particulièrement bas, puisque de 1978 à 1985, les éleveurs laitiers n’ont reçu d’aide contracyclique qu’au cours de la saison 1978-1979.

De manière générale, en raison notamment de la façon dont est administrée le SMP, les soutiens publics à l’agriculture introduits dans les années 1970 profitent surtout aux éleveurs ovins. En 1984, ils représentaient 90 % de leur chiffre d’affaires, contre 13 % seulement pour les éleveurs laitiers.

En réponse à ce contexte économique difficile, un développement agricole économe en intrants

Dans la plupart des "pays développés", la modernisation agricole post-Seconde Guerre mondiale a reposé sur la moto-mécanisation et l’agrandissement des unités de production, la sélection génétique et un recours massif aux intrants pour accroître les rendements. Elle a nécessité de la part des agriculteurs des capacités d’investissement et de trésorerie importantes. Si les producteurs nord-américains et européens ont bénéficié d’un contexte économique favorable à de telles transformations, en raison notamment des politiques agricoles mises en œuvre sur ces continents, il n’en est pas de même pour les éleveurs laitiers néo-zélandais, pris en étau entre un prix du lait en diminution et un prix des intrants renchéri par le contrôle des importations.

En réponse, les éleveurs néo-zélandais s’orientent vers des systèmes de production herbagers hautement productifs, mais très économes en intrants, relevant de l’agro-écologie11. L’objectif pour eux sera d’accroître leur production sans recourir à des intrants et équipements onéreux, de façon à maintenir leurs revenus en dépit de prix à la production en diminution. Concrètement, ils remplacent leurs prairies multi-espèces par des prairies de longue durée (15-20 ans) composées de ray-grass anglais (capable de croître en hiver dans les conditions climatiques de l’île Nord) et de trèfle blanc (capable de fixer l’azote de l’air pour assurer la fertilisation azotée de la prairie sans engrais de synthèse). Le calendrier de production est quant à lui ajusté à la croissance de l’herbe : tarissements en hiver pour minimiser les besoins pendant cette période d’étiage fourrager, vêlages en sortie d’hiver pour profiter du pic de production herbagère du printemps, réformes et mono-traite en été pour pallier la diminution estivale de la vitesse de croissance de l’herbe, etc. L’emploi de clôtures électriques permet, quant à lui, le pâturage tournant dynamique qui optimise la production herbagère et son utilisation. Ces évolutions permettent un accroissement considérable de la productivité physique du travail des éleveurs, qui passe de 75 000 kg de lait par actif et par an environ en 1950 à 200 000 kg en 1985. Cela s’est fait sans évolution notable de la taille des exploitations, mais avec une augmentation importante des chargements.

Ces évolutions nécessitent très peu d’investissements et sont donc accessibles à la plupart des éleveurs, en tout cas sur l’île Nord. La réduction du nombre d’exploitations laitières (- 30 % entre 1950 et 1985) y est plus faible que ce que la chute des prix du lait (- 75 % sur la même période) ne laissait anticiper. Au Sud, les agriculteurs pâtissent de températures trop fraiches en hiver pour bénéficier d’une quelconque croissance de l’herbe, ce qui ne leur permet pas de mettre en œuvre les changements décrits plus haut. Déjà peu nombreux, leur nombre y diminue rapidement (- 70 % entre 1950 et 1985), au profit de l’élevage ovin et céréalier, davantage soutenu par les pouvoirs publics.

Libéralisation et nouvelles logiques de développement agricole (1985-2020)

La libéralisation de la politique agricole néo-zélandaise de 1985 est souvent analysée à l’aune de la fin des subventions agricoles. Celle-ci n’est pourtant qu’une facette d’une plus vaste dérégulation de l’économie du pays, aux conséquences bien supérieures.

Une dérégulation quasi complète des politiques agricoles, économiques, monétaires et sociales

La dérégulation opérée en 1985 est la réponse à la crise économique que traverse le pays depuis 1973 et le premier choc pétrolier. Cette crise se traduit par un déficit commercial chronique, une croissance faible, un chômage en augmentation et une dégradation des comptes publics. Revenu au pouvoir en 1984, le parti travailliste initie alors un vaste programme de réformes économiques (figure 3).

Figure 3. Principales mesures prises à partir de 1984 dans le cadre de la libéralisation de l’économie néo-zélandaise

|

Politique agricole : accroître les exportations agricoles par la libre allocation des ressources

|

Politique économique : faciliter l'accès aux capitaux et attirer les capitaux étrangers

|

Politique monétaire : limiter l'inflation et attirer les capitaux étrangers

|

Politique sociale : réduire le prix de la main d'oeuvre

|

Source : auteur

Sur le plan agricole, l’objectif est d’accroître la production et les exportations grâce à la libre allocation des ressources. Pour cela, le contrôle des importations est supprimé, afin de permettre aux agriculteurs d’accéder à des intrants et équipements bon marché. Les subventions agricoles introduites dans les années 1970 sont également supprimées. Outre l’objectif de réduction des dépenses, on considère que si certaines productions ont besoin de soutiens publics, c’est qu’elles ne sont pas suffisamment compétitives. D’autres dispositifs relativement secondaires ont également été supprimés : contrôle des structures, soutiens à l’installation, etc.

Sur le plan économique, les transformations engagées visent à faciliter l’accès aux capitaux, pour stimuler l’investissement et attirer des capitaux étrangers. Cela se traduit par la levée du contrôle des flux de capitaux et par la libéralisation du secteur financier (suppression de nombreuses normes prudentielles). Par ailleurs, l’imposition des entreprises est allégée. Le taux de l’impôt sur les bénéfices passe de 45 % pour les entreprises résidentes en Nouvelle-Zélande et 50 % pour les non résidentes, en 1984, à 33 % quel que soit le statut de l’entreprise en 1985, puis 30 % en 2008 et 28 % en 2011. Enfin, les conditions imposées à l’acquisition de foncier agricole par des investisseurs étrangers sont relativement peu contraignantes.

D’importantes réformes sont également introduites en matière sociale, dont la finalité est de réduire le prix de la main-d’œuvre : dérégulation du marché du travail, durcissement des conditions d’accès aux prestations sociales pour inciter au retour à l’emploi, etc. Le secteur agricole bénéficie enfin d’une politique migratoire très accommodante, qui facilite l’embauche de salariés étrangers. Outre le fait que ces travailleurs ont généralement des exigences limitées en matière de rémunération et de conditions de travail, leurs modalités d’entrée et de résidence sur le territoire néo-zélandais les placent en situation de négociation défavorable vis-à-vis des employeurs12.

Un nouveau modèle de développement en élevage laitier : des systèmes fourragers moins économes et une tendance à la financiarisation

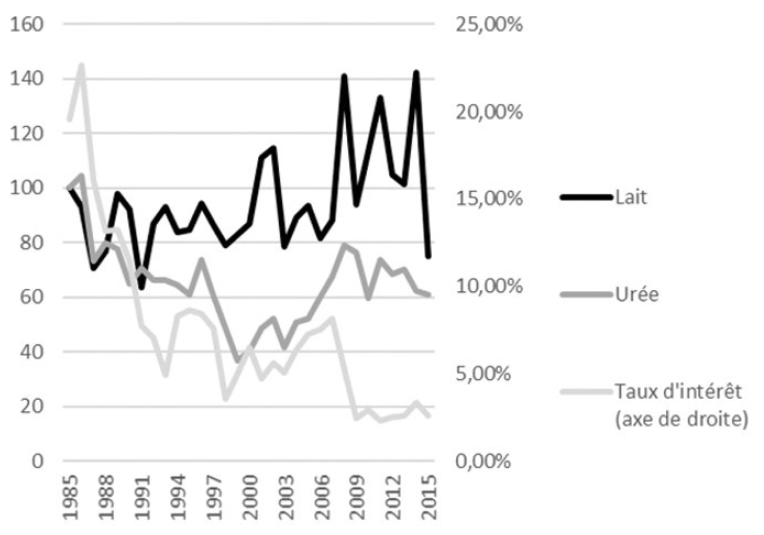

La suppression des subventions agricoles n’a eu aucun effet notable sur le secteur laitier, car il n’en a jamais réellement bénéficié. Par ailleurs, à partir de 1985, les prix du lait à la production se stabilisent (1985-2000) puis tendent à augmenter (2000-2020). Ceci résulte de l’accroissement de la demande asiatique et de la stagnation de la production européenne, en lien avec l’introduction des quotas laitiers en 1984. En parallèle, la fin du contrôle des importations se traduit par une diminution du prix des intrants. Enfin le taux d’intérêt, dérégulé depuis 1985, diminue. Couplées à des politiques d’octroi de crédits plutôt laxistes de la part des banques (en tout cas jusqu’à la crise financière de 2008), ces évolutions facilitent grandement l’accès des éleveurs laitiers aux capitaux au travers de l’endettement. Pour eux, le contexte économique à partir de 1985 se révèle donc particulièrement favorable (figure 4). Il entraine une évolution importante des modes de production, avec un basculement vers des systèmes fourragers moins économes et une tendance à la financiarisation.

Figure 4. Évolution des prix du lait et de l’urée (axe de gauche, monnaie constante, base 100 = 1985) et du taux d’intérêt (axe de droite)

Un graphique montre l’évolution des prix du lait et de l’urée, sur l’axe de gauche, en monnaie constante avec une base 100 en 1985, et sur l’axe de droite les taux d’intérêt

Source : FAOStats et Infoshare

S’agissant des systèmes fourragers, les éleveurs ont d’abord recours aux engrais azotés de synthèse, dont le prix diminue de 60 % entre 1985 et 2000, pour étendre la période de croissance de l’herbe et constituer des stocks d’ensilage. Ils sont distribués en été, avec du tourteau de palmiste. À partir des années 2000, l’introduction de maïs ensilage dans les systèmes fourragers permet d’accroître la densité énergétique des rations et les rendements par animal. La productivité physique du travail en élevage laitier peut désormais dépasser le million de litres de lait par actif et par an. En définitive, les modes de production du lait tendent à se rapprocher de ce qui prévaut dans les autres "pays développés". Cela s’est accompagné d’une hausse notable des pressions environnementales. À titre d’illustration, la consommation d’engrais azotés a été multipliée par plus de 20 en l’espace de quarante ans, passant d’à peine 20 000 tonnes équivalent-azote/an au début des années 1980 à plus de 420 000 t/an en 2022.

À partir des années 1990, la production laitière se développe fortement sur l’île Sud, au moyen d’investissements massifs de capitaux extérieurs au secteur agricole. Cette financiarisation13 se traduit par la conversion à la production de lait d’anciennes exploitations ovines, fragilisées par la suppression des soutiens publics dont elles dépendaient. Trois phases peuvent être distinguées. La première (1990-2000) est le fait de grandes fortunes de l’immobilier, ayant accumulé beaucoup de capitaux dans les années 1970, et qui cherchent à les faire fructifier. Elles réalisent des plus-values importantes en achetant des exploitations ovines à bas prix et en les revendant, quelques années plus tard, après avoir réalisé les investissements nécessaires à leur conversion à la production de lait. La deuxième phase (2000-2008) est le fait d’investisseurs aux ressources plus limitées (professions libérales, cadres, entrepreneurs ruraux, etc.). Pour eux, la rentabilisation des investissements repose moins sur la plus-value foncière que sur les revenus tirés de la production de lait. Ces derniers augmentent au début des années 2000, sous l’effet de prix orientés à la hausse et d’une diminution du prix de la main-d’œuvre. Enfin, la dernière phase (2008-2020) est marquée par l’arrivée d’investisseurs internationaux (fonds de pension, investisseurs chinois), qui profitent de conditions fiscales avantageuses et de restrictions plutôt limitées à l’acquisition de foncier agricole par des investisseurs étrangers. Jusqu’en 2017, seules les transactions concernant des superficies supérieures à dix fois la taille moyenne des exploitations du secteur de production concerné faisaient l’objet d’un contrôle administratif poussé.

Le milieu des années 1980 marque donc une rupture dans les tendances à l’œuvre dans le secteur laitier néo-zélandais. Les causes n’en sont pas à rechercher principalement du côté de la suppression des subventions agricoles, mais plutôt du côté des mesures plus générales de dérégulation de l’économie du pays adoptées à partir de 1984-1985.

Conclusion

Les politiques agricoles successives ont joué un rôle important dans les évolutions de la production laitière en Nouvelle-Zélande. Au début du XXe siècle, l’interventionnisme de l’État, sans être le seul moteur des transformations alors opérées, a été central pour permettre l’émergence d’une production laitière familiale et reposant sur des systèmes herbagers. Ces régulations sont en partie remises en question à partir de 1960, ce qui conduit les éleveurs laitiers à explorer des voies de développement agricole originales. La dérégulation de 1985 conduit, quant à elle, à privilégier des systèmes fourragers moins économes et à une certaine financiarisation.

Replacées dans une perspective historique de long terme, les réformes de 1985, qu’il convient de ne pas limiter à leur dimension strictement agricole, ne marquent pas le passage d’un environnement économique hyper-régulé et protégé à un libéralisme débridé. Elles témoignent plutôt d’un positionnement nouveau de la Nouvelle-Zélande dans le capitalisme mondialisé. Ces évolutions sont intervenues dans un contexte particulier, marqué par une hausse de la demande mondiale en produits laitiers et une raréfaction de l’offre. Il est probable que les transformations du secteur laitier néo-zélandais auraient été différentes dans un contexte moins porteur.

Si la situation économique reste favorable, et en particulier si les importations chinoises demeurent soutenues, les transformations décrites plus haut (financiarisation et systèmes fourragers moins économes) devraient se poursuivre. Le pays aurait alors toutes les chances de conserver sa place de premier exportateur mondial de produits laitiers, ravie à l’Union européenne au début des années 2000. Deux éléments pourraient toutefois infléchir cette tendance : les difficultés d’accès à la main-d’œuvre, que les réformes de 2022 en matière de droit de l’immigration ont accentuées, et les contrôles plus stricts imposés depuis 2017 en cas d’acquisition de foncier agricole par des investisseurs étrangers.

Mickaël Hugonnet

Centre d’études et de prospective

Notes

1 - Cassagnou M., Berger C., 2023, « Nouvelle-Zélande : entre plafonnement de la production laitière et contraintes environnementales », Les dossiers économie de l’élevage, n° 543, Institut de l’élevage, https://idele.fr/detail-article/nouvelle-zelande-entre-plafonnement-de-la-production-laitiere-et-contraintes-environnementales

2 - Smith W., Montgomery H., 2004, « Revolution or evolution? New Zealand agriculture since 1984 », GeoJournal, vol. 59, n° 107-118, https://doi.org/10.1023/B:GEJO.0000019969.38496.82

3 - Gouin D.-M., Batailler C., Benson V., 2005, L’adaptation du secteur agricole à l’abolition du soutien de l’État en Nouvelle-Zélande, rapport final, Institut canadien des politiques agro-alimentaires, https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/ladaptation-du-secteur-agricole-a-labolition-du-soutien-de-letat-en-nouvelle-zelande/

4 - Mazoyer M., Roudart L., 1997, Histoire des agricultures du monde, Seuil.

5 - Fairweather J., 1992, « Agrarian Restructuring in New Zealand », Research Report, n° 213, Agribusiness and Economics Research Unit (AERU), Lincoln University.

6 - Martin, S., 1986, Economic aspects of market segmentation without supply control, Lincoln College.

7 - Nightingale, T., 2008, « Government and agriculture - Government support and incentives, 1918-1938 », Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand, URL : http://www.TeAra.govt.nz/en/government-and-agriculture/page-6

8 - Smallfield, P., 1970, The Grasslands Revolution in New Zealand, Hodder & Stoughton.

9 - La Nouvelle-Zélande parvient toutefois à obtenir des quotas d’importation libres de droits pour le beurre et le fromage, mais les volumes concernés sont faibles au regard des quantités précédemment échangés.

10 - Lattimore, R., 1987, Economic adjustment in New Zealand. A developed country case study of policies and problems, Lincoln University.

11 - Hugonnet, M., Devienne, S., 2018, « Systèmes laitiers herbagers en Nouvelle-Zélande : perte d’autonomie et nouvelles logiques de développement agricole », Fourrages, n° 232, https://afpf-asso.fr/article/systemes-laitiers-herbagers-en-nouvelle-zelande-perte-d-autonomie-et-nouvelles-logiques-de-developpement-agricole

12 - Kambuta J., Edwards P., Bicknell K., 2024, « Navigating integration challenges : Insights from migrant dairy farm workers in New Zealand », Journal of Rural Studies, n° 112, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103454

13 - Hugonnet M., Boche M., Gédouin M., Magnan A., 2022, Financiarisation de la production agricole : une analyse des enjeux fonciers, Analyse, n° 174, Centre d’études et de prospective, https://agriculture.gouv.fr/financiarisation-de-la-production-agricole-une-analyse-des-enjeux-fonciers-analyse-ndeg-174