Les enjeux de la lutte contre la tuberculose bovine

Partager la page

La tuberculose bovine (TB) est une maladie infectieuse transmissible à l’homme (zoonose), dont l’agent principal est la bactérie Mycobacterium bovis. Les bovins sont le réservoir de la maladie qui peut secondairement toucher diverses espèces de mammifères domestiques ou sauvages. La TB est inscrite sur la liste des maladies infectieuses suivies par l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et l’absence de cette maladie est exigée dans les certificats à l’export de la plupart des pays pour les produits carnés et les produits laitiers.

L’enjeu de la lutte contre la tuberculose bovine dans le monde est prioritairement un enjeu de santé publique visant à réduire le risque de contamination humaine.

En France, cette maladie est devenue extrêmement rare chez l’Homme grâce à un niveau d’exposition à la source bovine devenu très faible (taux de prévalence en élevage faible, pasteurisation du lait, contact infectant extrêmement rare avec des bovins infectés, etc.).

Face à cet enjeu de santé publique, l’Union européenne a classé la tuberculose bovine comme maladie à éradication obligatoire dans tous les États membres. Ce classement implique que tous les pays doivent organiser une surveillance et une lutte contre la tuberculose pour la faire disparaitre. Cela passe par une surveillance du territoire et une qualification sanitaire des cheptels bovins.

La situation sanitaire : la France considérée indemne de la maladie

Dans les élevages, en France, le taux d’incidence annuel est actuellement stabilisé à environ 0,05 %, soit une centaine d’élevages infectés détectés chaque année. Ce taux d’incidence permet à la France d’avoir le statut « indemne » de tuberculose bovine. Les pays qui ont réussi à faire disparaitre la maladie ou qui comptent moins de 0,1 % de leurs élevages bovins infectés sont en effet considérés comme indemnes selon les critères internationaux.

Pour en savoir plus, consulter l’article sur la situation en France.

L’acquisition du statut officiellement indemne de la France en 2001 facilite, voire conditionne, le commerce des animaux et de leurs produits au niveau européen et international. Le maintien de ce statut indemne est donc un des critères majeurs de compétitivité de l’élevage bovin français.

Un statut indemne menacé

Malgré ce statut officiellement indemne de la France, la maladie a persisté ou ré-émergé dans plusieurs zones (Côte-d’Or, Sud-Ouest, Camargue, Corse, Ardennes, Normandie) jusqu’à compromettre le maintien du statut de pays indemne de TB.

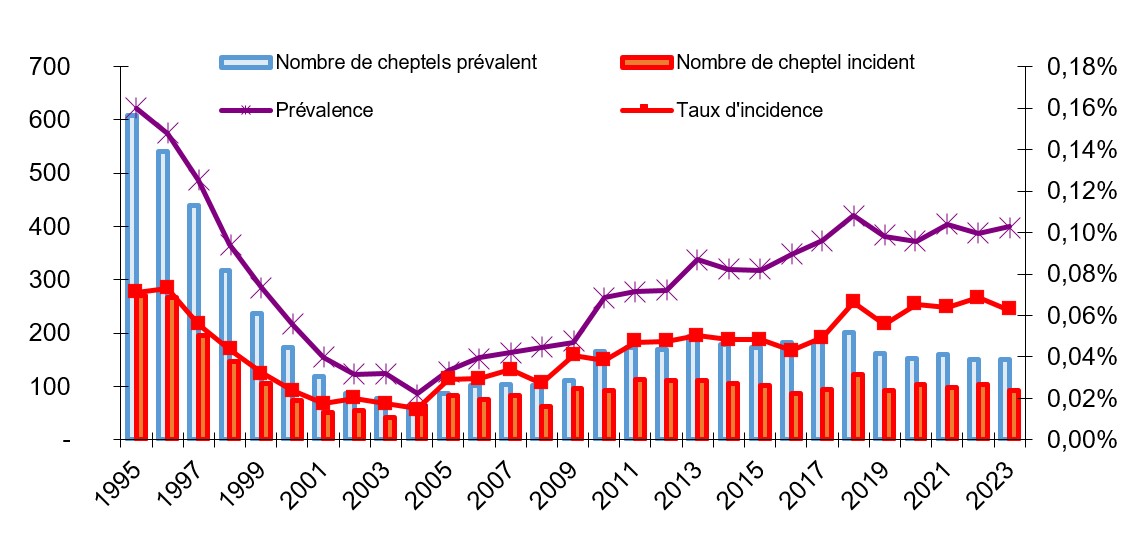

Évolution de l’incidence et de la prévalence de la tuberculose bovine depuis 1995

Graphique présentant l'évolution de l'incidence et de la prévalence de la tuberculose bovine depuis 1995. On observe entre 1995 et 2004 une baisse régulière de l'incidence et de la prévalence. de 2005 à 2023 ces indicateurs sont en augmentation.

La stabilisation observée à environ 100 foyers par an n’est pas suffisante pour garantir de manière pérenne le statut indemne du pays. En effet, la France comptait fin 2023 environ 140 000 élevages bovins et on constate l’arrêt d’activité chaque année de 4 000 à 5 000 élevages. Cela expose inexorablement à un rapprochement du seuil de 0,1%.

La perte du statut aurait pour conséquence une régionalisation du territoire : la vingtaine de départements où circule la maladie seraient considérés comme non indemnes, les autres comme indemnes. Les conséquences économiques pour les élevages situés dans les zones non indemnes, mais également pour les industries alimentaires produisant des denrées à partir de la viande et du lait en provenance de ces zones, seraient très importantes. En particulier il deviendrait très difficile de continuer à vendre au sein de l’Union européenne des produits au lait cru fabriqués à partir de lait produit dans des élevages des départements infectés.

Il est donc essentiel que tous les acteurs concernés, à savoir les éleveurs, les vétérinaires sanitaires et les services de l’État, poursuivent leur mobilisation et travaillent ensemble pour réussir à éliminer la maladie dans toutes les régions infectées. (Voir exemple de la Côte d’Or dans cet article)

Les conséquences pour un élevage infecté

L’élevage infecté, déclaré foyer, subit des restrictions d’activité jusqu’à ce que son assainissement soit terminé :

- Interdiction de mettre en mouvement des bovins vers d’autres élevages ou de pratiquer une activité de transhumance ; seule la sortie en direct vers un abattoir reste autorisée.

- Interdiction de commercialisation des produits germinaux de l’élevage.

- Obligation de traitement thermique du lait avant toute utilisation, ce qui interdit toute production de fromages et produits au lait cru.

- Obligation de mettre en place des mesures de biosécurité pendant la durée de l’assainissement pour protéger le voisinage (cf. paragraphe à ce sujet plus bas).

À noter que le traitement thermique du lait est également obligatoire au stade de la suspicion d’infection de l’élevage. Cette obligation impose d’adapter les moyens logistiques pour organiser la collecte du lait de l’exploitation, qui doit être séparée de celle du lait destiné à être valorisé cru.

La surveillance de la maladie en élevage

La TB est une maladie d’évolution lente et particulièrement insidieuse. Au stade initial où elle contamine un animal, elle n’engendre pas de signes cliniques et ne provoque que très lentement (en quelques mois au moins) des lésions dans l’organisme (ganglions lymphatiques, avant de s’étendre aux organes tels les poumons, la mamelle). Cela en rend la gestion complexe en l’état des moyens diagnostiques disponibles à ce jour.

Sur un animal vivant, la TB n’est détectable que par la mise en œuvre d’un test allergique qui nécessite d’injecter dans le derme du bovin de la tuberculine bovine (extrait purifié de protéine de mycobactérie bovine) afin de provoquer une réaction allergique au point d’injection 72 heures après celle-ci. L’épaississement de la peau qui en résulte est mesuré pour une comparaison avec le jour de l’injection.

Ces tests par intradermotuberculination requièrent technicité et rigueur, nécessitant des moyens de contention adaptés pour immobiliser les animaux par deux fois.

Lorsqu’un animal présente un test positif, seul l’abattage peut permettre la confirmation de l’infection. Au stade de la suspicion on parle d’abattage diagnostique. Lors de l’inspection sanitaire à l’abattoir, des lésions de tuberculose sont recherchées sur la carcasse et sur les abats, et des prélèvements sont réalisés sur les ganglions des organes présentant des lésions afin de procéder à la mise en œuvre de test de diagnostic par un laboratoire d’analyse agréé.

Le test interféron gamma, intérêt et utilisation de cette autre méthode de dépistage

Un test indirect a été mis au point pour détecter la tuberculose chez l’homme, basé sur le dosage de l’interféron gamma (IFG) dans le sang. Ce test a été adapté aux bovins.

Comme pour le test cutané, le principe du dépistage par l’IFG repose sur la manière dont répond un individu contaminé par la tuberculose.

L’IFG est une protéine émise par les lymphocytes exposés à la mycobactérie de la tuberculose. Il est produit en tout début du processus de défense de l’animal.

Le test de dépistage par l’IFG est une technique réalisée à partir d’une prise de sang sur bovin ; il est moins contraignant pour la contention que le test cutané.

Au laboratoire d’analyses, le prélèvement de sang est exposé artificiellement à des extraits de la mycobactérie de la TB. Dans le sang d’un bovin infecté, les lymphocytes qui y sont déjà sensibilisés produisent de l’IFG. Le dosage de l’IFG émis révèle ainsi l’animal infecté.

Cependant, comme pour le test cutané, seul l’abattage du bovin permet de confirmer l’infection. En effet, si le test IFG est beaucoup plus sensible que le test cutané et révèle plus facilement les bovins précocement infectés, il génère en contrepartie plus de faux positifs. C’est l’inconvénient majeur de cette technique très efficace, outre son coût. De ce fait elle est réservée à des contextes particuliers : assainissement de certains foyers, investigation des cheptels en lien épidémiologique fort avec un foyer, confirmation des tests cutanés douteux.

Toutefois le test IFG est utilisé en substitution au test cutané quand celui-ci est impossible à mettre en œuvre correctement. C’est actuellement le cas dans les manades camarguaises et les ganaderias landaises, ainsi que pour la surveillance des cheptels bovins en Corse face aux difficultés avérées de contention.

Le rôle de la faune sauvage dans le maintien de la maladie

Depuis 2010, de nombreux avis de l’Anses mettent en avant le rôle de la faune sauvage dans la persistance de la maladie. Trois espèces sauvages sont considérées comme impactées par la tuberculose bovine : les grands cervidés, les sangliers et les blaireaux.

En France, les bovins et ces trois espèces interagissent dans un système multi-hôtes où le bovin est le seul réservoir. Les bovins contaminent les zones d’abreuvement et d’alimentation. La mycobactérie persiste plusieurs semaines dans les zones humides à l’abri du soleil, notamment dans les limons que l’on trouve autour des mares et zones humides des pâturages.

Le blaireau et le sanglier se contaminent en venant s’abreuver ou manger sur ces mêmes zones. Une fois que la maladie est installée dans ces deux espèces, elle se propage de proches en proches parmi les populations de blaireaux et de sangliers.

Il existe ensuite la possibilité d’un effet « retour » vers les bovins, en particulier à partir des blaireaux dont certains, une fois infectés, ont une forte capacité à excréter la mycobactérie.

La limitation du risque par des mesures de biosécurité

Des mesures de prévention peuvent être mises en œuvre par les éleveurs pour protéger leurs élevages vis-à-vis des différents facteurs de risque connus (pâturage voisin ou partage d’un point d’eau avec un élevage infecté, présence de la maladie dans la faune sauvage et l’environnement proche des élevages infectés, etc.). Cependant, le déploiement de ces mesures n’offre pas de garantie absolue. La prise de conscience du danger est indispensable pour éviter que dans les secteurs où la TB sévit, des élevages soient atteints parfois plusieurs fois en moins de 10 ans.

Un exemple de réussite de la lutte contre la tuberculose bovine : le département de la Côte d’Or

Dans ce département, une surveillance efficace des bovins en élevage (près de 1 000 bovins positifs au dépistage éliminés chaque année pendant plusieurs années en abattage diagnostique pour 150 000 bovins testés en élevage) associée à du piégeage intensif et une diminution des populations de blaireaux dans les zones les plus contaminées, a eu pour effet une quasi disparition des cas en élevage (45 foyers en 2011, 1 seul en 2024) et une division par deux, en treize ans, de la prévalence de la maladie dans les populations de blaireaux. La maladie persistera encore dans la faune sauvage pendant plusieurs années, mais la mise en place de mesures de biosécurité (vis-à-vis des élevages mais aussi de la faune sauvage) devrait permettre de limiter les nouveaux cas en élevage.

L'assainissement des foyers en cas de contamination

Pour assainir un foyer de TB, l’arrêté du 8 octobre 2021 prescrit un abattage de la totalité du troupeau. Il permet cependant en dérogation, et sous certaines conditions, un assainissement par un abattage sélectif.

Ce choix s’appuie sur différents constats :

- La tuberculose est une maladie d’évolution lente : quand un animal est infecté, le système immunitaire de celui-ci combat l’infection, ce qui est à l’origine des lésions visibles dans les ganglions lymphatiques (en phase initiale) et sur certains organes, révélées à l’inspection de la carcasse de l’animal. Au début de l’évolution de la maladie les lésions ne sont toutefois pas toujours détectables, mais expérimentalement on a déterminé qu’un animal sans lésion apparente peut être précocement infectant. Puis, du vivant de l’animal, lorsque la maladie s’étend dans l’organisme, le bovin devient très excréteur des mycobactéries. Quelle que soit son intensité, cette excrétion est la source de la contamination des autres bovins qu’il côtoie.

- Il existe un risque de non détection d’un bovin infecté : au-delà d’un certain stade d’évolution de la maladie, l’animal peut avoir une diminution de ses capacités immunitaires. Les tests de dépistage utilisés n’étant pas très sensibles, il est avéré que ces tests ne révèlent pas tous les bovins infectés.

- Face au risque de ne pas détecter tous les bovins infectés en l’état des techniques disponibles, il est plus sûr de procéder à un abattage total quand la maladie émerge dans une zone saine, afin de prévenir le plus rapidement possible tout risque d’implantation et protéger les voisins du foyer.

- Cependant, il existe une alternative à l’abattage total, l’abattage sélectif qui peut être décidé quand le contexte local y est favorable.

Qu’est-ce que l’abattage sélectif ?

L’abattage sélectif est un processus long (10 mois minimum) qui consiste en une répétition de dépistages dans le temps pour éliminer les seuls bovins positifs aux tests, au cours duquel l’éleveur doit avoir la capacité à mettre en œuvre des mesures de biosécurité pour protéger ses voisins. Il doit également avoir une activité économique compatible avec une durée aussi longue de contraintes concernant la valorisation des animaux et de leurs productions (voir ci-dessous).

Les critères pour permettre un abattage sélectif sont décrits dans l’arrêté modifié du 8 octobre :

- Deux bovins infectés pour un troupeau de 20 bovins et moins ;

- Trois bovins infectés pour un troupeau de 21 à 60 bovins ;

- Quatre bovins infectés pour un troupeau de 60 à 80 bovins et moins de 5 % de bovins infectés pour les autres troupeaux, sans dépasser le nombre de 10 bovins infectés.

Il ne peut donc pas être accordé à tous les cas d’élevage infecté de TB.

Les contraintes que l’éleveur doit respecter sont nombreuses :

- L’éleveur ne peut ni introduire d’animaux dans son élevage, ni mettre en mouvement ses animaux pendant toute la durée du protocole,

- Il doit se former à la biosécurité et mettre en œuvre toutes les mesures de protection pour éviter les contacts avec d’autres animaux d’élevage. Il ne peut pas faire transhumer ses animaux.

- Il ne peut plus produire de fromage au lait cru et tout le lait récolté/consommé doit être à minima pasteurisé pendant toute la durée du protocole.

Voir aussi

Tuberculose bovine : la France renforce ses mesures de prévention et améliore l’accompagnement des éleveurs

05 avril 2023Santé / Protection des animaux

Tuberculose bovine : la situation en France

23 avril 2025Santé / Protection des animaux